Рубрика: Новости

Книги ЦМЖТ РФ на Санкт‑Петербургском международном книжном салоне

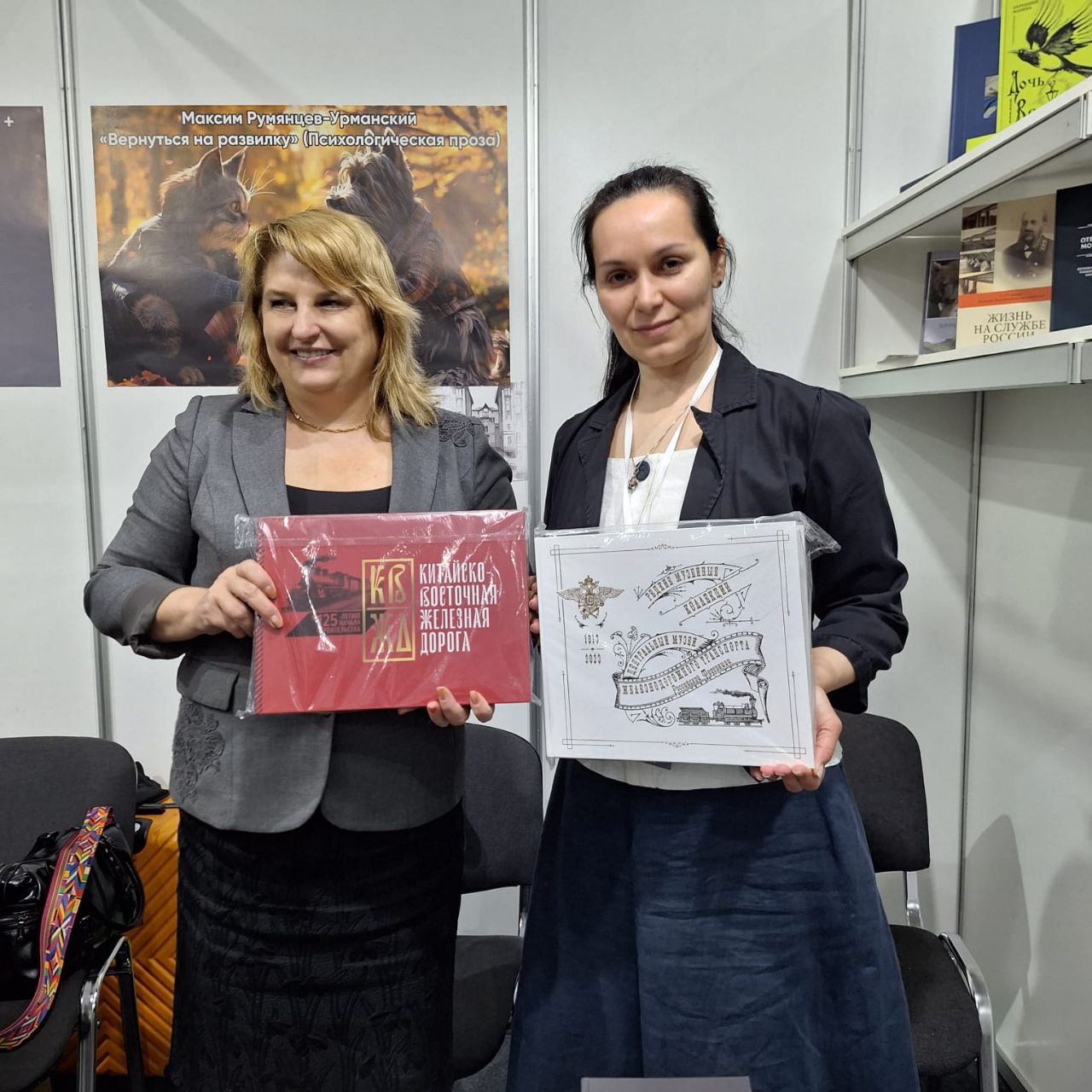

Издания Центрального музея железнодорожного транспорта России представлены на Санкт‑Петербургском международном книжном салоне, который стартовал 16 мая на Дворцовой площади Северной столицы.

В этом грандиозном культурном мероприятии участвуют 250 экспонентов-участников из всех регионов страны. На стенде Издательского дома «Дескрипта» (Санкт-Петербург) представлено много интересных книг, в том числе и книга-альбом «Китайско-Восточная железная дорога», которая издана при поддержке Фонда «История Отечества» и была приурочена к 125-летию начала строительства КВЖД, объединившей Россию и Китайскую империю. Издание раскрывает историю строительства и эксплуатации КВЖД как одного из участков Великого Сибирского пути.

На стенде также представлена книга-альбом «Редкие музейные коллекции», подготовленная Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации к 210-летнему юбилею музея. Издание представляет на своих страницах более 600 изображений предметов из фондов моделей, фотографий, документов, библиотеки, изобразительного искусства, нумизматики, филателии, что позволит исследователям совершить увлекательное путешествие во времени.

Руководитель издательского дома «Дескрипта» Полина Эдуардовна Жарская приложила максимум усилий для выхода двух музейных книг.

«Каждый раз у нас идет четкая и слаженная работа с музеем в рамках редакционно-издательской подготовки, — отмечает Полина Эдуардовна, — выверяются и корректируются тексты, разрабатывается оригинальный дизайн, соответствующий историческим источникам, которые используются в ходе работы над новой книгой. Материал готовится профессионалами – авторским коллективом Центрального музея железнодорожного транспорта России».

ЦМЖТ РФ на IX Международной научно-технической конференция «Локомотивы. Электрический транспорт — XXI век»

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ принял участие в IX Международной научно-технической конференция «Локомотивы. Электрический транспорт — XXI век», посвященной 150-летию со дня рождения великого ученого Я.М. Гаккеля и 100-летию создания тепловоза Щэл1.

В начале конференции с приветственным словом выступил ректор ПГУПС- Олег Сергеевич Валинский, отметив что обмен научно-технической информацией, крайне важен и позволит решить ряд насущных вопросов в железнодорожной сфере.

В работе конференции приняли участие руководители и специалисты ОАО «РЖД», представители предприятий, связанных с производством и ремонтом тягового подвижного состава, специалисты научно-исследовательских и проектных организаций, связанных с проектированием и модернизацией тягового подвижного состава; ученые и преподаватели транспортных вузов России, стран СНГ и других государств.

На торжественном заседании присутствовали представители династии Гаккелей.

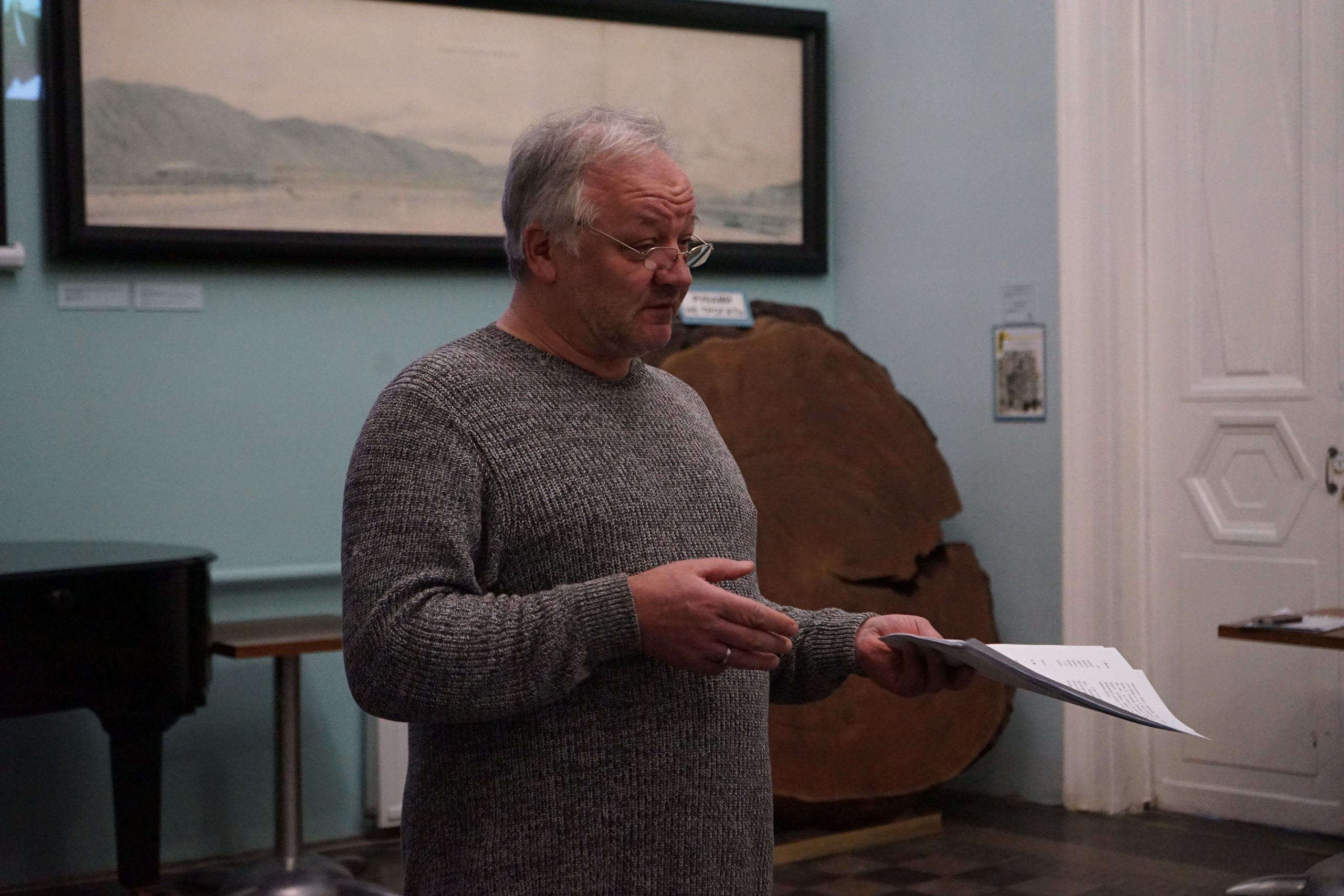

Директор ЦМЖТ РФ Владимир Иванович Мителенко выступил перед участниками конференции с докладом «Наследие Якова Модестовича Гаккеля в коллекции Центрального музея железнодорожного транспорта РФ».

В своем выступлении он рассказал о богатейшей коллекции, связанной с деятельностью Я.М. Гаккеля, которая формируется в ЦМЖТ РФ с 1964 г.

В 1974 году значительный комплекс материалов передан Екатериной Яковлевной Гаккель, дочерью, профессором ЛИИЖТа. В основном это были подлинные документы и архивные копии, в том числе удостоверения, справки и аттестат, относящиеся к служебной деятельности Я.М.Гаккеля. 1901-1940 гг. Его научные работы, статьи из журналов и газет.

Бесценными источниками для изучения жизни и деятельности человека биографы, историки, исследователи считают дневники, переписку, мемуары, автобиографии, научные труды.

В личном фонде Якова Модестовича Гаккеля в ЦМЖТ РФ такие раритеты представлены в полном объеме.

Несколько автобиографией, написанных Гаккелем в разные периоды жизни, являются наиболее объективным источником сведений о семье и жизненных вехах. Самое подробное авторское жизнеописание датируется 31 мая 1938 года. Несколько более кратких машинописных текстов с визой Якова Модестовича датируются 1941, 1943, 1944 годами. Сохранился рукописный экземпляр автобиографии с многочисленными правками автора от 14 февраля 1944 года.

Самая многочисленная часть коллекции в целом – документы, чертежи, научные труды, отражающие научные и изобретательские интересы Якова Модестовича.

В целом собрание музея сегодня насчитывает свыше 600 предметов и является богатейшим наследием, которое позволяет проводить исследовательскую работу, а также дает уникальную возможность раскрыть новые аспекты научных интересов поистине выдающегося изобретателя и новатора.

Приглашаем на мастер-класс в Музей мостов

Дорогие гости!

1 июня, в День защиты детей, Музей мостов приготовил для самых юных и любознательных посетителей увлекательное мероприятие! Приглашаем ребят, а также их родителей на мастер-класс по созданию мозаики из цветного стекла!

Для участников будут предоставлены все необходимые материалы и инструменты. С собой брать только хорошее настроение и 1000 рублей — для компенсации себестоимости материалов.

Мастер-класс проведет Светлана Тришина — участник студии мозаики «Маки» под руководством Инги Романовой. Опыт создания мозаики более 7 лет, участник выставок мозаичных работ.

1 июня (суббота) в 11.00 и 15.00. Музей мостов – Мучной пер., 2

Запись по тел. 310-22-18

Количество мест ограничено!

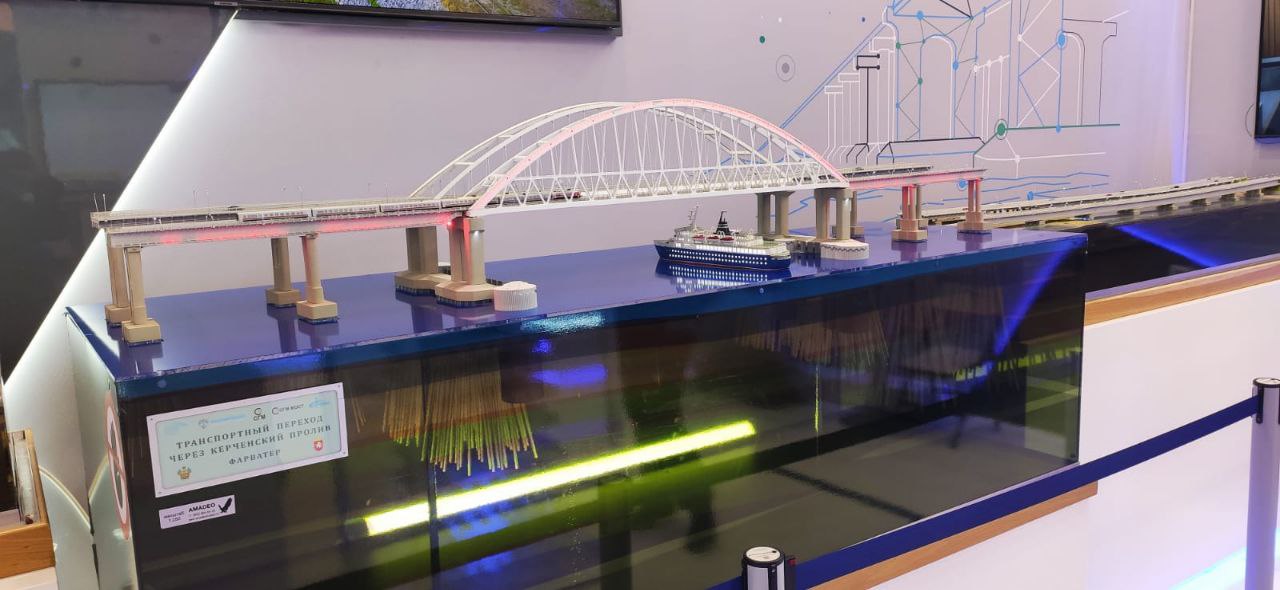

15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автодорожной части Крымского моста.

Более ста лет назад русские инженеры предложили проект моста через Керченский пролив, но на то время технологические и политические проблемы не позволили его реализовать.

В течение XX века делались неоднократные попытки построить транспортный переход и соединить территорию Краснодарского края с Крымом. Однако, только в 2018-2019 гг. уже новое техническое решение, предложенное ведущим проектным институтом России – ЗАО «Гипростроймост – Санкт-Петербург» было реализовано, мост через Керченский пролив, состоящий из автодорожной и железнодорожной части построили.

В рамках презентации проекта Крымского моста в Санкт-Петербурге выполнили четыре модели – общий вид моста в плане, два подхода к мосту и арочная часть. После завершения строительства самого моста модели передали в Музей мостов (филиал ФГБУК ЦМЖТ России). Они дают представление о технологии сооружения мостового перехода.

В настоящее время модели Крымского моста представляют достижение транспортной отрасли страны на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. После завершения выставки, в июле этого года, модели вернутся в музей.

К пятилетию работы железнодорожного Крымского моста, которое будет отмечаться в декабре этого года, планируется обновить музейную экспозицию «Крымский мост» и представить редкие документы и артефакты, а также еще раз на моделях объяснить сложность технического решения, позволившее организовать беспрерывное автодорожное и железнодорожное сообщение с Крымом.

Бери детей — иди в музей!

День защиты детей в Музее мостов

Зачем водить ребенка в музеи? С какого возраста лучше начать? И как сделать поход в музей с маленькими ребенком по-настоящему увлекательным для него событием?

Об этом и многом другом поговорим 1 июня в Музее мостов на встрече «Берем детей — идем в музей» вместе искусствоведом, автором курсов об искусстве для детей и взрослых, библиотекарем ЦДБ «Спутник» Анной Горькой.

В красивейших залах уникального музея обсудим как правильно выбрать музей для своего ребенка и что можно сделать, чтобы поход стал комфортным для всех его участников. И, конечно, расскажем, как превратить визит в музей в прекрасное приключение.

Приглашаем к участию детей от 3-х до 7-ми лет и их родителей. Событие состоится 01 июня в 12.00 в Музее мостов (Мучной переулок, дом 2)

Мероприятие бесплатное, запись по телефону: 310-22-18

Росжелдор в 2024 году просубсидирует перевозки сельхозпродукции на 6,3 млрд рублей

Пик спроса на меру господдержки со стороны производителей зерновой продукции ожидается после завершения сбора урожая – в августе-октябре текущего года.

В 2023 году ведомство предоставило перевозчикам субсидии на общую сумму порядка 6,1 млрд рублей. Всего с 2019 по 2023 годы общий фактический объем выделенных субсидий составил около 15,3 млрд рублей.

Компаниям компенсируют недополученные доходы от перевозки зерновых культур из Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Тюменской областей в направлении 43 регионов России, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя.

Получателями субсидии являются ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога». Мера поддержки направлена в том числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах.

Помимо этого, субсидируются перевозки продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции.

Для получения субсидии грузоотправитель направляет в Минсельхоз России заявку на перевозку груза, где указывает объем груза и срок действия заявки, и представляет необходимые документы. Минсельхоз в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в адрес заявителя и Росжелдора заключение о возможности получения субсидии.

Лекция « Слоганы железнодорожного плаката»

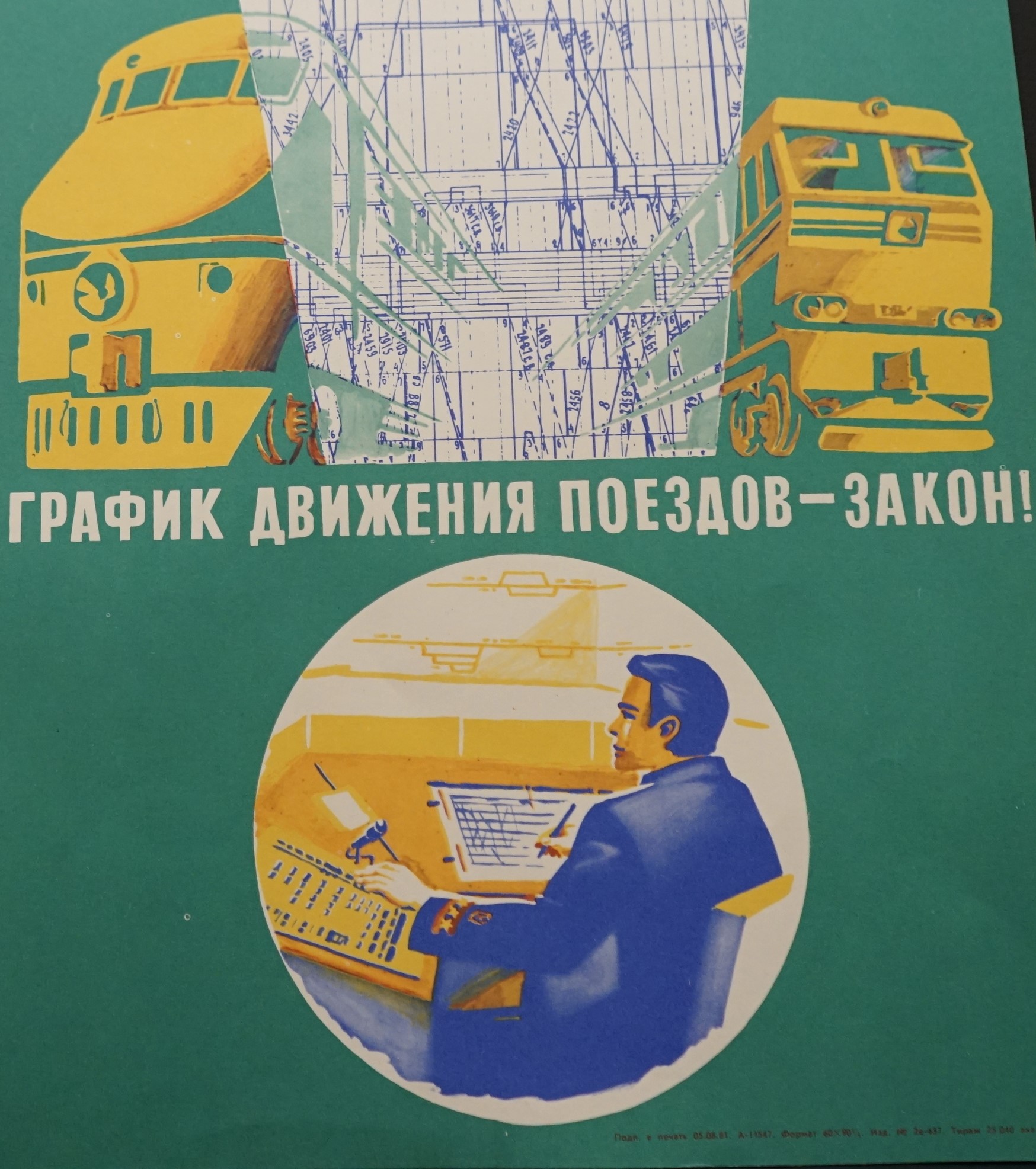

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ, один из старейших научно-технических музеев страны, хранит в недрах своих фондов сотни тысяч шедевров и раритетов.

И это не только модели, фотографии, документы, чертежи, книги. В коллекции ЦМЖТ РФ собраны плакаты, отражающие историю стальных магистралей. В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 18 мая 2024 года с 18.30 до 19.30 у наших посетителей есть возможность рассмотреть эволюцию жанра железнодорожного плаката в рамках лекции « Слоганы железнодорожного плаката» вместе с замечательным лектором Андреем Дьяченко, членом Международной Ассоциации искусствоведов (AIC) и Союза ученых Санкт-Петербурга.

150 лет со дня рождения Якова Модестовича Гаккеля

Сегодня, 12 мая, исполнилось 150 лет со дня рождения Якова Модестовича Гаккеля, инженера, изобретателя, ученого и педагога. Сегодня мы расскажем о самом знаменитом его детище – первом тепловозе.

Материал подготовлен на основе подлинных документов личного фонда Я.М. Гаккеля, который формируется в ЦМЖТ РФ с 1964 г и публикациях, исследованиях, рабочих записях Юрия Сергеевича Калинина, благодаря трудам которого стало возможным ввести в научный оборот неизвестные ранее документы, детально раскрывающие историю тепловозостроения.

Рождению первого советского тепловоза предшествовала ожесточённая борьба с противниками его строительства в России. В это время железнодорожная миссия Л.Б.Красина стала крупнейшим заказчиком паровозов, с миссией сотрудничал Ю.В.Ломоносов. В русских заказах заинтересованы были лучшие, самые знаменитые заводы Европы.

На заседании коллегии Наркомпути 14 июля 1920 года стенографистка фиксирует горячую дискуссию.

Ю.В.Ломоносов:… Русские национализированные заводы наполовину разрушены, лишены опытных и квалифицированных рабочих рук, построить сегодня первый в мире магистральный тепловоз не в состоянии.

Я.М. Гаккель: ..Грешно своим русским золотом оплачивать свою же будущую техническую отсталость. Если мы сейчас станем вкладывать капиталы в германскую промышленность, то сами не сдвинемся с базарных зажигалок ….

Ю.В.Ломоносов: Вы предлагаете, Яков Модестович, первый в мире магистральный тепловоз построить сегодня, сейчас, в России?

Я.М. Гаккель: Именно. Предлагаю его строить дома. Пока мы будем его строить., он будет строить нас».

Председательствующий: Железные дороги республики имеют сегодня дров на 38 дней работы, нефти на 30 и угля на 9….На всей сети дорог в наличии 18 451 паровоз, из них 11 159 больных и охлажденных… О выпуске новых паровозов я и не говорю, Россия его практически давно лишена. В 1913 г. на заводах России было изготовлено 609 паровозов, в 1917-40, в нынешнем 1920-ом – 89….И все! Полотно дорог устарело и разрушено. Лучшие умы Европы не знают, как подступиться сегодня к локомотиву с двигателем Дизеля. Не торопятся, выжидают… А вы хотите, чтобы за него взялись мы, не имеющие ни хлеба, ни металла, ни топлива? Голодные и раздетые? Вы спор тут затеяли: в Германии строить, в России? Быстроходный или не быстроходный?

Коллегия в этот день проголосовала против принятия любых предложений о постройке локомотива с нефтяным двигателем Рудольфа Дизеля.

Еще в начале XX века идею создания тепловоза высказал профессор В.И.. Гриневский, и русскими инженерами было разработано несколько проектов тепловозов небольшой мощности. В условиях разрушенного хозяйства страны в результате первой мировой войны, революции и гражданской войны потребность в экономичном локомотиве резко возросла. Тепловоз по сравнению с паровозом требовал для своей работы в четверо меньше топлива и почти обходился без воды, что было чрезвычайно важно при разрушенном железнодорожном хозяйстве.

Опыт тяговика, электрика и создателя самолетов с двигателями внутреннего сгорания помог Я.М. Гаккелю спроектировать первый в мире мощный магистральный тепловоз.

5 августа 1924 года, из ворот мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый в мире магистральный тепловоз «Щэл-1», построенный по проекту инженера Якова Модестовича Гаккеля.

В будке пилота (так тогда называли кабину тепловоза) стояли Яков Модестович, В.Г.Харитонов, инженер Борис Александрович Даринский – первый «пилот» тепловоза и Катя Гаккель – студентка Ленинградского Электротехнического института. Механиком был В.К.Константинов (сводный брат Якова Модестовича). Дизель работал, в толпе кричали «Даешь!», в воздух бросали кепки и фуражки. С начала постройки тепловоза прошло всего два года и два месяца!

Давайте еще раз вернемся к предыстории этого события. В 1914 году Я.М.Гаккель работал техническим директором на заводе «Рекс». Здесь в соавторстве с коллегами им были спроектированы и построены первые в России мощные и легкие аккумуляторные батареи для подводных лодок, которые работали на отечественном свинце. Это изобретение освободило Россию от иностранной зависимости в закупке аккумуляторов, что было особенно важно во время первой мировой войны.

В автобиографии от 31 мая 1938 года Яков Модестович рассказывает о о дальнейшем опыте, позволившем приступить к созданию инновационного локомотива:

«Закрытие завода «РЕКС» и застой в промышленной жизни Петрограда в 1918 г. при отсутствии каких-либо запасных средств к жизни, с одной стороны, и болезни семьи- костный туберкулез дочери и базедова болезнь жены- с другой, заставили меня искать места в других городах и принять приглашение Киевского Земства — заведывать Киевской Святошинской электрической железной дорогой, которая в ноябре 1918 г. была объединена с городским трамваем. Я занял место одного из 3-х директоров (технического) в Управлении киевского трамвая. Здесь основательно познакомился с конструкцией и работой дизелей на Центральной станции. Длительная болезнь (гангренозное воспаление легких) дала мне небывалый досуг, в течение которого созрел план постройки мощного тепловоза с использованием дизеля подводной лодки.

Посланный из Киева в январе 1921 г. эскизный проект тепловоза был одобрен председателем Госплана Г.М. Кржижановским, по докладу которого В.И. Ленин решил (см. постановление СТО от 10 марта и 21 апреля 1921 г.) построить тепловоз системы Гаккеля. Так было положено начало тепловозостроения: образованная при Главном управлении Металлопромышленности в 1921 г. комиссия по изучению тепловоза была вскоре переформирована в «Бюро постройки тепловоза системы Я.М.Гаккеля», в которой я был назначен заведующим, подчиненным Теплотехническому институту в Москве (ВТИ).

В автобиографии Яков Модестович не упоминает, что в мае 1921 г. первые проект тепловоза Высший технический совет НКПС отклонил, так как «проект недостаточно проработан» и не « не представляет новизны». Ученые же В.Ф. Миткевич и М.А. Шателен наоборот признали проект тепловоза «заслуживающим полного внимания» и посоветовали обратиться к руководителю Госплана Г.М. Кржижановскому.

Г.М. Кржижановский после консультации со специалистами- по электротяге с профессорами Г.О. Графтио и по теплотехнике с Б.М. Ошурковым- одобрил проект тепловоза и доложил о нем В.И.Ленину.

Уже 4 января 1922 г. состоялось постановление Совета Труда и Обороны и немедленном начале разработки технической документации для постройки двух тепловозов: по проектам профессоров Я.М. Гаккеля и Ю.В. Ломоносова.

Тепловоз по проекту профессора Ю.В. Ломоносова было решено строить в Германии на немецких заводах.

Яков Модестович в свих заметках отмечает:

«Первый советский тепловоз Г-Э-I, названный в память В.И.Ленина, был построен в рекордно-короткий срок: начало отпуска кредита на рабочее проектирование — июль 1922 г. и выход на заводский рельсовый путь 5 августа 1924 г. Прибытие в Москву через Вологду 16 января 1925 г.

По постановлению от 4 января 1922 г. советский тепловоз было решено строить на четырех петроградских заводах: «Электросиле», «Красном Путиловце», «Электрик» и Балтийском судостроительном.

Разработку детального проекта и организацию работы по изготовлению узлов тепловоза возглавило «Бюро постройки тепловоза» всего из 8 человек, работой которого руководил Я.М. Гаккель.

Успех решения в небывалый короткий срок сложнейшей технической проблемы по разработке проекта и постройке принципиально нового локомотива был обеспечен участием в его осуществлении выдающихся ученых профессоров Г.О. Графтио, Н.Л. Щукина, Б.М. Ошуркова, А.С. Раевского, Г.В. Колосова и высококвалифицированных заводских работников Петроградских заводов. Это был первый крупномасштабный опыт четко налаженной кооперации в работе нескольких крупных заводов.

Разработка технической документации велась быстрыми темпами на высоком организационном и техническом уровнях. Из прежней громоздкой комиссии был выделен деловой Технический комитет под председательством заслуженного профессора Н.Л. Щукина и при секретаре В.Ф. Булгакове, который в свое время был первым летчиком первого самолета Я.М. Гаккеля!

К составлению чертежей были привлечены группы инженеров заводов «Красный Путиловец», Балтийский судостроительный и «Электросила», которые разрабатывали техническую документацию каждый по профилю своего завода. Свои первые чертежи выполнила в Бюро дочь Якова Модестовича Екатерина Яковлевна, в 1924 г. поступившая учиться в Ленинградский Электротехнический институт.

Бюро оперативно руководило всеми работами на заводах.

«Красный Путиловец» изготавливал тележки, ходовые части тепловоза, зубчатые колеса для электродвигателей и главную раму кузова.

«Электросила» ремонтировала электрогенераторы, полученные с подводной лодки «Язъ» и отковала новый коленчатый вал для дизеля. Балтийский завод модернизировал и испытал дизель «Виккерс», изготовил всю электроаппаратуру для управления тепловозом, изготовил кузов, цистерны, радиаторы холодильника и произвел монтаж всего оборудования кузова.

«Электрик» изготовил и испытал 10 тяговых электродвигателей, спроектированных по заданию Я.М. Гаккеля молодым инженером А.Е. Алексеевым (позже членом-корреспондентом АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор ЛИИЖТ). Электродвигатели мощностью 100 квт стали первым удачным опытом и заложили основы отечественному энергомашиностроению.

Работа по постройке тепловоза шла чрезвычайно быстрым темпом благодаря огромному энтузиазму участников и четкой организации. Все петроградские технические высшие учебные заведения живо интересовались проблемой создания тепловоза и провели диспуты на тему: «Паровоз, электровоз и тепловоз».

Яков Модестович выступил в институтах Путей сообщения, Электротехническом, Технологическом и Политехническом, разъясняя роль тепловоза, как сотрудника паровоза и электровоза на определенных участках железной дороги.

Из-за наводнения только 3 ноября 1924 г. тепловоз вторично вышел из мастерских Балтийского завода, со съемом кузова был по частям переправлен двухсотонным плавучим краном через Неву, собран на ветке Нового порта и 6 ноября 1924 г. Прибыл на Московский вокзал.

Первый пробный рейс тепловоз совершил от Ленинграда до Обухово и обратно 7 ноября 1924 г.

В Москву тепловоз Гэ-1 прибыл 16 января 1925 г. и был торжественно встречен на Ленинградском вокзале представителями ВЦИК, Госплана, НКПС и другими ведомствами. Среди встречавших находились Г.М. Кржижановский и Ф.Э. Дзержинский.

Оркестр ОГПУ сыграл «Интернационал и «Вы жертвою пали в борьбе роковой».

Тепловоз, построенный в Германии по проекту профессора Ю.В. Ломоносова, прибыл в Москву 23 января 1925 г.

Первые испытания с поездами оба тепловоза успешно выдержали. 1 февраля 1925 г. На следующий день газеты писали о первом состязании советской и германской техники в новом виде- тепловозной

тяге! Нарком путей сообщения Я.З. Рудзутак после испытаний написал в приказе: «Вся техническая Европа и Америка с интересом следит за опытами над тепловозами, которые предпринимает СССР.

В этом вопросе мы идем впереди других стран».

После испытаний тепловоз Я.М. Гаккеля был принят в парк НКПС и ему было присвоено обозначение Щэл-1, так как по своей мощности 1000 л.с. он соответствовал паровозу серии Щ.

В 1925-1927 г.г. тепловоз совершил несколько регулярных рейсов по маршруту Москва-Курск, Москва-Харьков и на других направлениях. Из Баку и Грозного тепловоз доставил в Москву нефтеналивные составы на седьмые-восьмые сутки. Тысячи километров были пройдены с высокой по тем временам средней коммерческой скоростью более 40 км/ч с грузом более 1000 т. И расходом топлива почти в четыре раза меньше, чем у паровоза серии Э. Из Коканда в Москву на девятые сутки был доставлен груз хлопка. Рейсы в Челябинск, Куйбышев, на Сурамский перевал удивили многих эксплуатационников: тепловоз прошел 4500 км и ни разу не заходил ни в одно депо!

После пробега около 60000 км по решению тепловозной комиссии НКПС в декабре 1927 г. тепловоз был снят с поездной работы и передан в экспериментальное кольцо ВНИИЖТ. Нарком путей сообщения Я.З. Рудзутак предложил Якову Модестовичу построить 10-15 подобных тепловозов, Но Яков Модестович считал, что это делать преждевременно, необходимо в конструкцию тепловоза внести некоторые изменения. Как сожалел позже он о своем отказе возглавить постройку тепловозов в нашей стране: ведь в этих условиях ему никто бы не помешал усовершенствовать конструкцию и устранить недостатки, которые ему были видны и понятны пути их исправления!

Специалисты и исследователи отмечают следующие оригинальные особенности нового тепловоза Гаккеля:

1) Наличие двух генераторов, соединенных муфтами с концами вала дизеля. Это позволяло получать два режима тяги: при параллельном соединении генераторов в электродвигатели подавался двойной ток, а при последовательном- двойное напряжение генератора. Схема запатентована.

2) На тепловозе Гэ-1 впервые применены для холодильников вентиляторы пропеллерного типа на вертикальных осях. Такая схема применяется на подавляющем большинстве современных тепловозах.

3) Выполнена конструкция плоскотрубного холодильника с зигзагообразными радиирующими вставками-лентами малого сопротивления.

4) Применена тележечная система ходовых частей, которая сохранилась до настоящего времени на всех мощных магистральных локомотивах.

Копия следующего документа, очень интересна для исследователей, увлекающихся изучением истории транспорта. Она хранится в фондах ЦМЖТ РФ, приводим текст полностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ТЕПЛОВОЗА Гэ№001 СИСТЕМЫ ПРОФ.ГАККЕЛЯ. 24.12.1925 г.

1. Признать тепловоз Гэ № 001 принятым в инвентарь НКПС.

2. До назначения тепловоза к опытам в эксплоатационных условиях необходимо произвести следующие работы:

а) заменить свисток более мощным звуковым сигналом; необходимо разделить пневматическую систему сигнальную от тормозной;

б) закончить постановку автомата для пуска мотора у компрессора.

в) проверить регулятор ЯНСА

г) произвести постоянную установку для непрерывного контроля распределения нагрузки по моторам

д) подвергнуть тяговые моторы тщательному осмотру и необходимому ремонту.

3. Произвести технический осмотр тепловоза во всех его деталях с составлением описи их состояния

4. а) Назначить проф.Гаккеля, имеющиеся у него запасные части, инструменты и материалы, по составленным им ведомостям, сдать к 15/I926 г.

б) Чертежи и схемы по которым построен тепловоз Гэ-1, подлежат передаче проф.ГАККЕЛЕМ в НКПС к 15, I-1926 г.

Подлинный подписали:

Председатель Приемочной Комиссии- М. Правосудович.

Члены: Я.ГАККЕЛЬ, Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, ДОМБРОВСКИЙ, СКАЛОЗУБОВ, ГРИНЕНКО, ТЕРПУГОВ.

С Подлинным верно: Секретарь Приемочной Комиссии- ДОМБРОВСКИЙ.

Верно: Управделами /В.ХАРИТОНОВ/

Я.М.Гаккель продолжил работу над совершенствованием конструкции тепловоза, об этом мы расскажем в одном из ближайших выпусков.

Приглашаем на мастер-класс «Музейное закулисье»

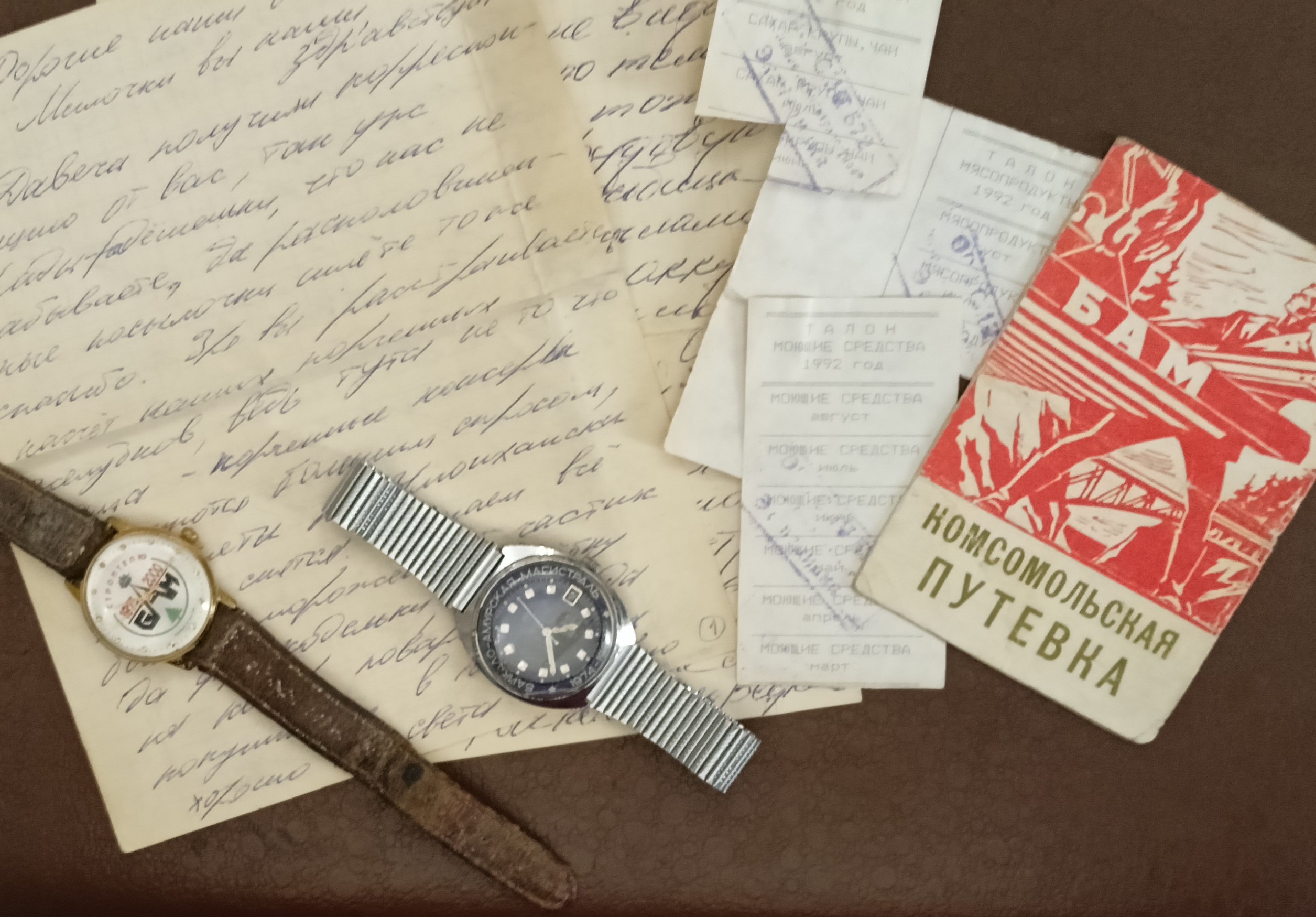

В этом году в ходе ежегодной акции «Ночь музеев» ЦМЖТ РФ приглашает ценителей эксклюзивных проектов посетить мастер-класс «Музейное закулисье».

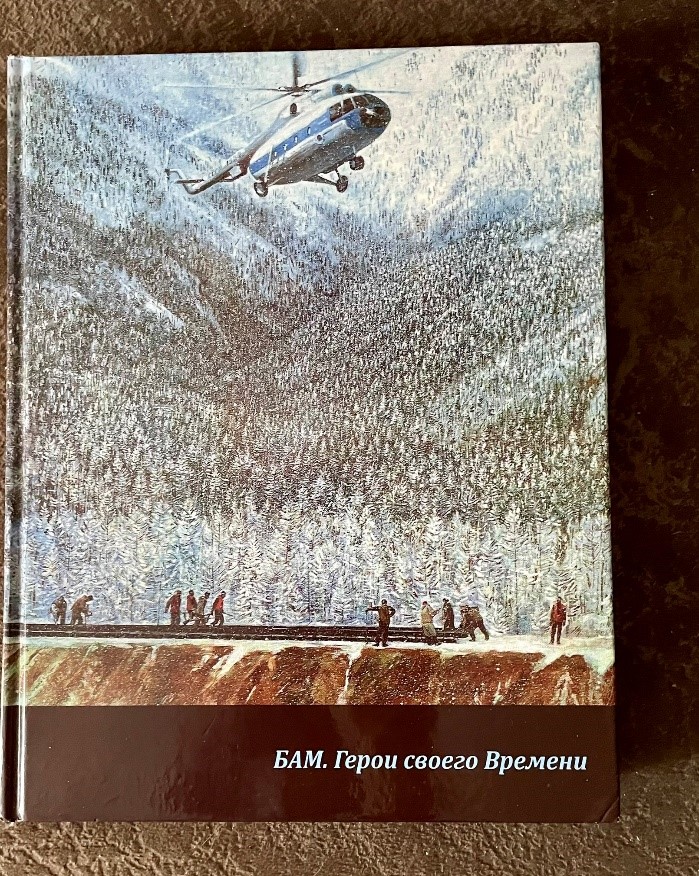

Нашим поздним гостям будет предоставлена уникальная возможность встретиться с такими предметами, которые еще не стали частью музейной коллекции, но уже выбраны кураторами для участия в выставке «БАМ в судьбах людей».

Раритеты из личных коллекций ветеранов БАМ позволят посетителям ощутить себя исследователями истории великой магистрали XX века.

Хранитель фондов музея раскроет участникам мастер-класса профессиональные секреты и даже предложит попробовать себя в роли участника экспертной фондово-закупочной комиссии. После такого эксперимента, возможно, наши гости посмотрят на свой домашний архив с новой точки зрения и на профессиональной основе подойдут к столь важному делу, как сохранения семейных реликвий.

Гаккель в истории петербургского трамвая

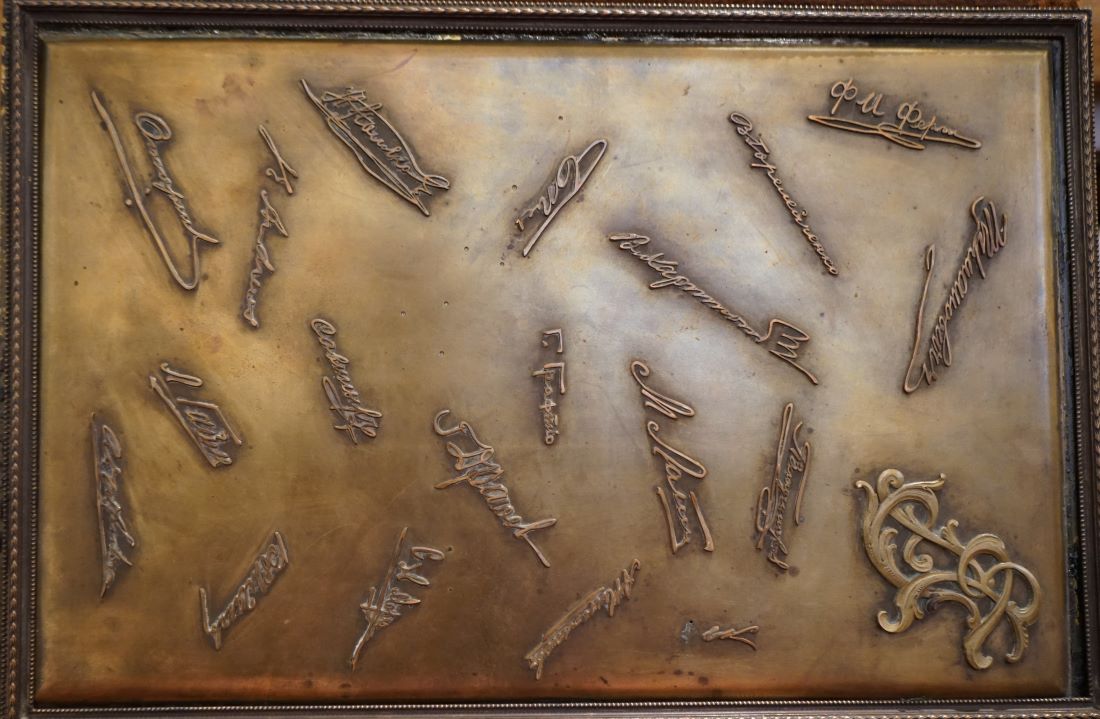

В одной из витрин Центрального музея железнодорожного транспорта РФ внимание посетителей привлекает великолепный бювар, поднесённый Я.М.Гаккелю сослуживцами по постройке и эксплуатации электрического трамвая в Петербурге с факсимиле сотрудников. Раритет датируется 1906-1909 гг. Рядом еще один любопытный документ — доверенность, выданная Я.М.Гаккелю 6 июля 1909 г. как управляющему производством тока для Санкт-Петербургских электрических трамваев.

В нашем музее готовится выставка, посвященная Я.М. Гаккелю. 12 мая этого года исполняется 150-лет со дня рождения выдающегося инженера, обладавшего многогранным талантом. Яков Модестович оставил свой творческий вклад во многих областях техники. Его имя вписано и в историю трамвайной системы Санкт-Петербурга.

В 1902 году в Петербурге началось проектирование трамвайных линий. Тогда же была создана подготовительная комиссия по проработке проекта запуска электрического трамвая и разработке будущей трамвайной системы. Привлекались лучшие научные и инженерные кадры-Г. О. Графтио, Я. М. Гаккель, А. Н. Лодыгин. Была спроектирована система движения трамваев по диаметрально-кольцевой системе в отличие от применявшихся радиальных и кольцевых маршрутов в других городах. Городская дума объявила международный конкурс для подрядчиков. Его выиграло американское электротехническое общество «Вестингауз». Для того, чтобы по улицам пошел трамвай, весь город был перекопан. Рабочие рыли котлованы, переустраивали улицы, перекладывали канализацию, реконструировали мосты. Были проложены новые пути, построена электростанция и подстанции для питания линий, реконструированы существующие конные парки. К запуску трамвая приобрели 190 вагонов английской фирмы «Бреш» («Brush»). Трамвайное движение в Петербурге открылось 29 сентября 1907 года. Первый маршрут соединил Главный штаб с 8-й линией Васильевского острова.

В фондах музея есть еще один раритет-автобиогафия Я.М.Гаккеля, написанная им 31 мая 1938г. Яков Модестович рассказывает и о том, как проектировал электрическую часть петербургского трамвая, а с 1907 по 1913 гг. заведовал постройкой и эксплуатацией Центральной электростанцией и 5 конверторными подстанциями.

Большинство терминов и смысл работ, о которых пишет Гаккель в автобиографии, смогут по достоинству оценить только специалисты, но все же любопытно вчитаться в строки, повествующие о процессах, происходивших в ходе знаменитого городского проекта.

В автобиографии Яков Модестович сообщает:

«По возвращении в Петербург в 1903 г. я поступил инженером в Акционерное Общество Вестингауз, где вскоре мне была поручена разработка проекта Петербургского трамвая. На конкурсе фирм 1906 г. проект Общества Вестингауз оказался победителем и мне было поручено заведывание работами по оборудованию Центральной станции и всех 5-ти конвертерных подстанций Петербургского трамвая. В моем подчинении оказалось 2 инженера англичанина, не говоривших по-русски, таковы же были и главные инженеры: м-р Молле, затем м-р Мак-Картер, (пока к концу постройки) не появился на этом месте инж.Г.О. Графтио (ныне Академик). Пришлось наскоро выучиться английскому языку.

Из оригинальных работ этого периода отмечу следующие:

Использование одноякорных конвертеров трехфазно-постоянного тока для временной работы в качестве самовозбуждающихся генераторов трехфазного тока. Будучи непосредственно соединены с поршневыми паровыми машинами соответствующей быстроходности, конвертеры давали трехфазный ток нормального вида синусоиды, что было проверено осцилографом. Параллельное включение нескольких таких парогенераторов на повысительные трансформаторы дало возможность питать филеры Василеостровской и Подъяческой подстанций и открыть Петербургский трамвай в срок договора, несмотря на десятимесячное опоздание в поставке и наладке турбогенераторов Вестингауза трамвайной ЦЭС (ныне 4-й ГЭС).

Усовершенствование в паровых турбинах Вестингауза ( одобренное и принятое фирмой), заключавшееся в введении добавочного вентиля, уменьшившего вдвое число действовавших сопел при работе турбины на половинной нагрузке. Это усовершенствование значительно снизило расход пара центральной станции в ночное время и дало возможность выдержать гарантийную величину стоимости киловатт-часа, что избавило фирму от уплаты городу крупной неустойки по договору.

Разработка метода и проведение исследования для комиссии адмирала А.Н. Крылова (ныне Академика) по определению на турбинах трамвайной Центральной станции величины сопротивления холостого вращения их.

а) с вакуумом и б) без такового.

Руководивший проектированием инженер-электрик Генрих Осипович Графтио сам провёл первый трамвай по маршруту длиной чуть более двух километров — от Адмиралтейской площади по Конногвардейскому бульвару, затем через Николаевский мост на Васильевский остров и дальше по 8-й линии до Большого проспекта. Как утверждают ряд исследователей, Яков Модестович Гаккель находился в торжественный момент рядом с Графтио.

О БАМовцах-участниках Великой Отечественной войны. Воспоминания Татьяны Алексеевны Ахметзяновой.

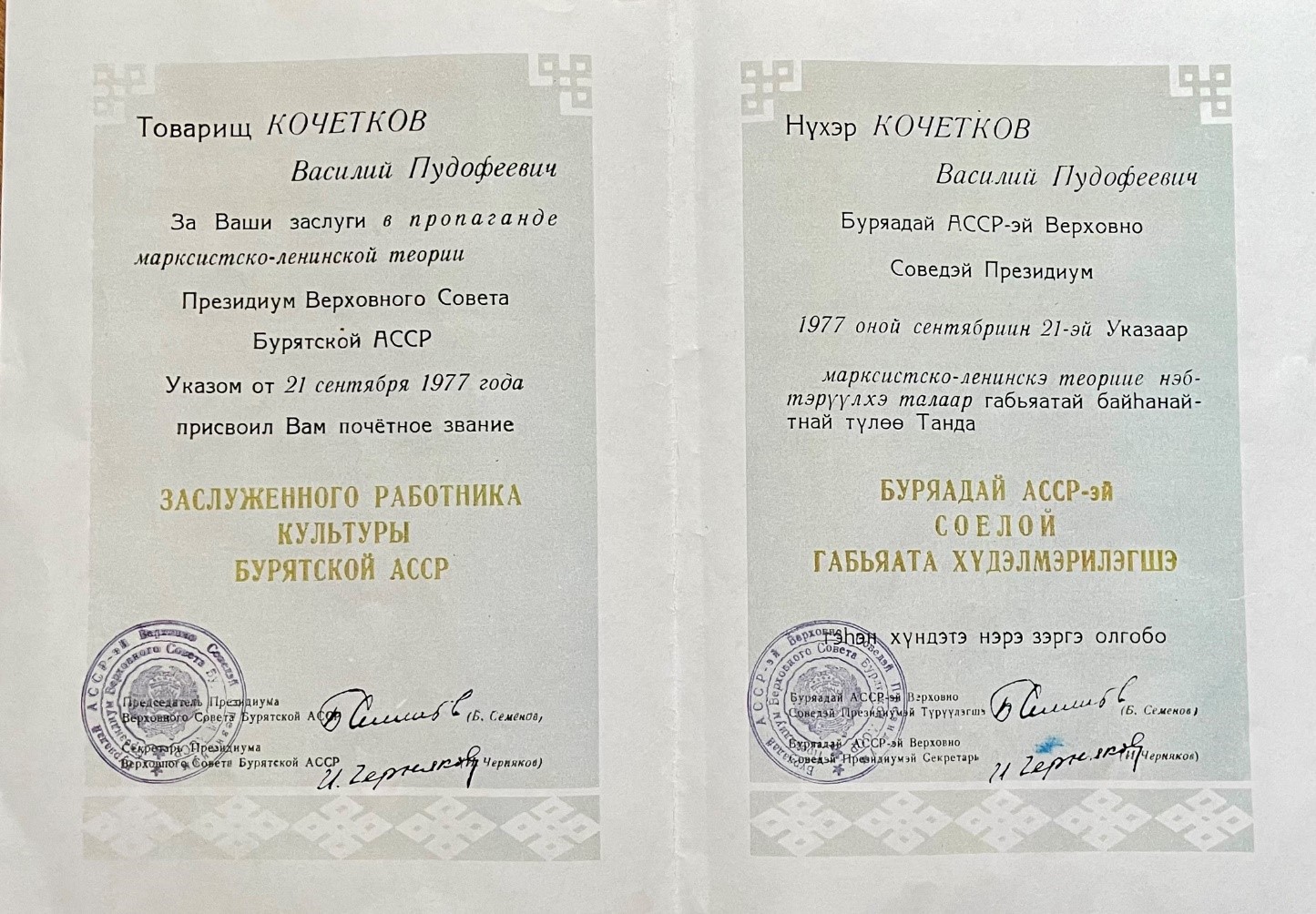

Вот уже скоро БАМ отметит своё 50-летие. Сегодня много говорят, пишут , показывают об этом историческом событии. Однако время бывает беспощадно, стирая из истории события и имена людей. Недавно, перелистывая два сборника о строителях западного участка БАМа Северобайкальск – Нижнеангарск, я очень удивилась, как незаметно выпали из этой летописи первые годы строительства: апрель 1975 года – 1980 год. Такое впечатление, что основная часть строительства началась с 1980 года. Хочу хоть немного восстановить справедливость и рассказать о первых строителях ПМК ЛенБАМСтроя. Поскольку сегодня праздник Победы 9 мая, то буду говорить о БАМовцах участвовавших в Великой Отечественной войне, о нашем ветеране Пудофеевиче.

Василий Пудофеевич Кочетков с женой Марией Александровной после демонстрации 7 ноября 1977 г. Северобайкальск.

Василий Пудофеевич Кочетков был начальником планового отдела ПМК ЛенБАМСтроя. Он родился в Горьковской области 01 марта 1924 г. Сразу после окончания школы ушёл на Ленинградский фронт ещё до снятия блокады. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Был ранен и переведён на работу в штаб. Мы знали Василия Пудофеевича как труженика, доброго человека.

На мыс Курлы он прибыл летом 1975 года. Да, забыла, Василий Пудофеевич без отрыва от работы в Порту окончил в 1960 году инженерно-экономический факультет Ленинградского института водного транспорта. Далее судьба свела его с ДСК-3 ГлавЛенСтроя.

Прогулка на реку Тыя, Северобайкальск, 1977 г.

Василий Пудофеевич Кочетков, Татьяна Ахметзянова, Зинаида Ивановна Калинина, Мария Александровна Кочеткова.

Он был мудрым человеком. Нам, молодёжи, Василий Пудофеевич казался очень взрослым, ему 50 лет! И на БАМе! Он также как и мы переносил все трудности БАМа. Сначала жил в сарайчике, потом его перевели в общежитие. Мы очень любили слушать его стихи о войне, любви, БАМе, о красотах байкальской природы! А какой он был повар! Кормил нас солдатской гречневой кашей с жареным луком.

Стихи Василия Пудофеевича Кочеткова.

В судьбе нашей семьи он сыграл большую роль: познакомил и мы стали самой первой семьёй в Северобайкальске – Леонид и Татьяна Ахметзяновы.

Каждый год 9 мая Василий Пудофеевич на празднике читал свои стихи.

Город будет

От Невы и Ладоги седой

Верст преодолели мы не мало,

Чтоб нарушить вековой покой

Мудреца- священного Байкала.

Там, где режет голубую даль-

Не тропа извечного каюра-

Мужества стальная магистраль,

Устремляясь к берегам Амура.

На земле эвенков и бурят,

И тайгой, и недрами богатой,

Повелел красавец- Ленинград

Возвести достойного собрата.

Чтоб богов творения и рук

Отражались в зеркале Байкала,

Освещалась бы земля вокруг

Заревом Октябрьских идеалов.

Идеалов дружбы и труда,

И стремлении к благородной цели

Город будет- воля в нас тверда.

Он заложен в ясный день апреля.

Я рада, что судьба свела нас с этим скромным, умным и добрым ВОВ Пудофеевичем, так мы его по домашнему называли. Мы его всегда будем помнить.

Василию Пудофеевичу Кочеткову было присвоено звание Заслуженного Работника Культуры Бурятской АССР 21 сентября 1977 г.

Но, Василий Пудофеевич был не один ветеран Великой Отечественной войны в ПМК. Кроме него ещё были фронтовики: Игорь Георгиевич Никифоров, работавший в отделе снабжения, Калинин (имя и отчество забыла), Мария Семёновна Николаева, диспетчер. Мария Александровна Кочеткова в военное время находилась на оккупированной территории.

Низкий им поклон за Победу! И за БАМ!

Татьяна Алексеевна Ахметзянова. 01.05.2024 г.

Материал подготовила Т. Г.Пескова

ЦМЖТ РФ поздравляет с Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемы посетители музея, коллеги, партнеры и друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с всенародным праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Это особенный и дорогой для нас праздник. Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, мы не забываем, какое огромное историческое значение сыграла победа для нашей Родины.

Светлая память героям, а ныне здравствующим – благодарность за мирное небо над головой.

Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, тепла родных и близких, творческих успехов, сил и оптимизма, добра, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!

На наших площадках работают тематические выставки:

Проект «Метрострой. Война. Блокада» в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ (Садовая, 50) рассказывает о ленинградской семье, пережившей блокаду. Ряд фактов из жизни главного героя — ленинградца Павла Васильевича Тюменева совершенно беспрецедентны: 22 июня 1941 года он находился в командировке в Берлине и в начале войны попал в концлагерь Дахау, усилиям советских дипломатов вернулся в Ленинград за месяц до начала блокады. Выжил, был эвакуирован по Дороге жизни и в дальнейшем проектировал эскалаторы для ленинградского и московского метрополитенов. Его супруга, артистка труппы Кировского театра Антонина Дмитриевна Тюменева, в начале войны устроилась в мастерскую, где плели маскировочные сети, работала на заготовке дров, окончила курсы пулеметчиц. В экспозиции представлены уникальные документы, подлинные вещи и фотографии той эпохи.

Выставочный проект «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь.» подготовлен сотрудниками «Музея мостов» (Мучной,2)совместно с СПб ГБУ «Мостотрест» и Архивным комитетом Санкт-Петербурга.

Мосты Ленинграда (Санкт-Петербурга) – не только замечательные памятники истории архитектуры и техники, они воплощение выдающихся достижений отечественной научной и инженерной мысли, важнейший элемент транспортной инфраструктуры, обеспечивающий жизнедеятельность северной столицы. Несмотря на множественные повреждения от бомбардировок, мосты выдержали все тяготы войны и сохранили в себе память об этих трагических событиях до наших дней.

В ЦМЖТ РФ наградили победителей конкурса-фестиваля «День Победы»

В Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федерации состоялись торжественный концерт и награждение победителей и призеров творческого конкурса-фестиваля «День Победы», посвященного 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В концерте приняли участие воспитанники и обучающиеся образовательных организаций: ГБДОУ №10, 34, 62, 81 Лицея № 369, Школы № 391, 398 Красносельского, ГБДОУ №33 Пушкинского, ГБДОУ №109 Фрунзенского и ГБДОУ № 29 Колпинского районов Санкт-Петербурга, а также семьи обучающихся и воспитанников с трогательными и торжественными выступлениями, посвященными Великой Победе и памяти героям Великой Отечественной войны!

Более 250 гостей и участников мероприятия присутствовали на концерте. Все готовились к событию тщательно, создавая яркие образы, вдумчиво работая над репертуаром и костюмами. Состоялся настоящий красивый праздник – ДЕНЬ ПОБЕДЫ, который отметили вместе и взрослые, и дети.

Торжественную часть открывало выступление Елены Николаевны Асташовой, заместителя директора ЦМЖТ РФ , которая рассказала гостям об истории музея, о его героическом подвиге во время блокады.

Концерт провели организаторы и партнеры музея заведующий ГБДОУ детского сада №9 Красносельского района Наталья Николаевна Толстых, Юлия Юрьевна Орлова заместитель заведующего и руководитель сетевого сообщества #ПедагогиПатриоты, педагог-организатор ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Оксана Павловна Сысоева.

По результатам конкурса и торжественного концерта, будет создан ВИДЕОФИЛЬМ, который будет направлен участникам специальной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях. Ссылки на фотоальбом и сам видеофильм будут опубликованы дополнительно.

График работы музея в праздничные дни

Дорогие посетители!

В ЦМЖТ РФ 9 мая сокращённый рабочий день, касса работает до 15:30, музей закрывается в 16:00

С 10-го мая музей работает в обычном режиме с 10:30 до 17:30, касса закрывается в 17:00

9 и 10 мая Музей мостов закрыт.

С 11-го мая Музей мостов работает в обычном режиме с 10:30 до 17:30, касса закрывается в 17:00

В ЦМЖТ РФ наградили победителей смотра-конкурса «80 лет со дня снятия блокады Ленинграда»

7 мая в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ состоялась церемония награждения победителей и призеров смотра-конкурса «80 лет со дня снятия блокады Ленинграда». Участвовали в творческом состязании образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные Федеральному агентству железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР).

С приветственными словами перед участниками конкурса выступили: И.П. Чирва, заместитель начальника административно-кадрового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, О.В. Старых, директор ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , В.И. Мителенко директор ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ», Е.И. Шехтман, директор Санкт-Петербургского техникума железно-дорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

Организаторы отметили важность подобных мероприятий – они способствуют расширение исторических знаний, воспитанию уважительного отношения к истории своей страны, к сохранению памяти о событиях времен Великой Отечественной войны.

Смотр-конкурс охватил всю страну – в нем принимали участие воспитанники железнодорожных колледжей и техникумов от Санкт-Петербурга и Москвы до Дальнего Востока.

Победителей ждал довольно насыщенный мероприятиями день.

В ходе торжественной церемонии были продемонстрированы лучшие исследовательские и творческие работы, посвященные блокадному Ленинграду; прозвучали приветственные слова участников конкурса, не сумевших очно участвовать в церемонии.

Для всех гостей торжественных мероприятий были проведены экскурсии по экспозиции ЦМЖТ РФ и по залам Петербургского государственного университета путей сообщения.

Поздравляем победителей и желаем творческих успехов!

Лучшие работы смотра-конкурса будут публиковаться в социальных сетях музея и на официальном сайте.

Книга-альбом «Китайско-Восточная железная дорога» в Доме книги

На стеллажах знаменитого Санкт-Петербургского Дома Книги теперь есть еще одно новое познавательное издание. Рекомендуем обратить особое внимание на книгу-альбом «Китайско-Восточная железная дорога».

Издание раскрывает историю строительства и эксплуатации КВЖД как одного из участков Великого Сибирского пути.

Богатейшая коллекция уникальных музейных предметов ЦМЖТ РФ — одного из старейших научно-технических музеев мира, связанных с историей Китайско-Восточной железной дороги, охватывает период с 1903 по 1956 год. В восьми альбомах фотографий, хранящихся в фондах музея, содержится более 5200 изображений. Для издания отобрано более 400 подлинных фотографий, большая часть из них ранее не опубликована.

Трудно переоценить значимость исторического материала, благодаря которому мы и сегодня можем видеть и изучать с исторической точностью быт граничащих регионов России и Китая в начале ХХ в., культовые и гражданские сооружения, а также основные этапы строительства важнейшей для двух стран железнодорожной магистрали, преобразовавшей всю прилегающую территорию.

Глубокая проработка значительного количества источников Российского государственного исторического архива, Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета путей сообщения и фондов Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации делает издание актуальным для широкой публики.

Рекорды самолетов Якова Модестовича Гаккеля

150 лет назад родился один из величайших изобретателей XX века Яков Модестович Гаккель

В Центральном музее железнодорожного транспорта России готовится выставка, посвященная многогранному и очень талантливому человеку, который внёс значимый вклад в развитие железнодорожной отрасли. Личный фонд Якова Модестовича Гаккеля формируется в ЦМЖТ РФ с 1964 г. и сегодня насчитывает свыше 500 предметов.

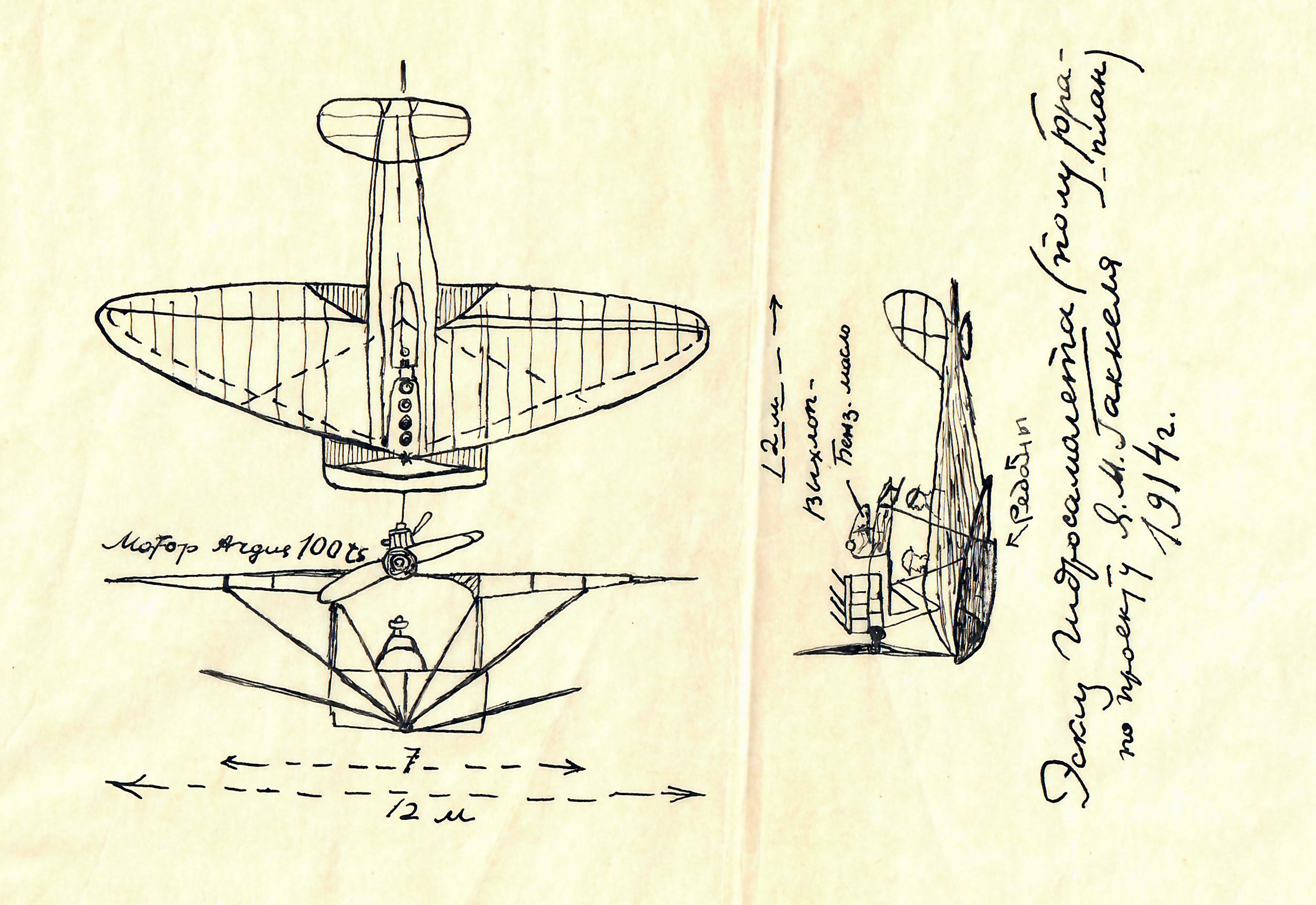

Один из раритетов- эскиз гидросамолета, выполненный на кальке рукой Якова Модестовича в 1914 г. В коллекции нашего железнодорожного музея серия фотографий с дореволюционными самолетами. Они напоминаю нам о том, что создатель первого советского тепловоза, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения также разработал и построил целый ряд оригинальных по своей конструкции самолетов.

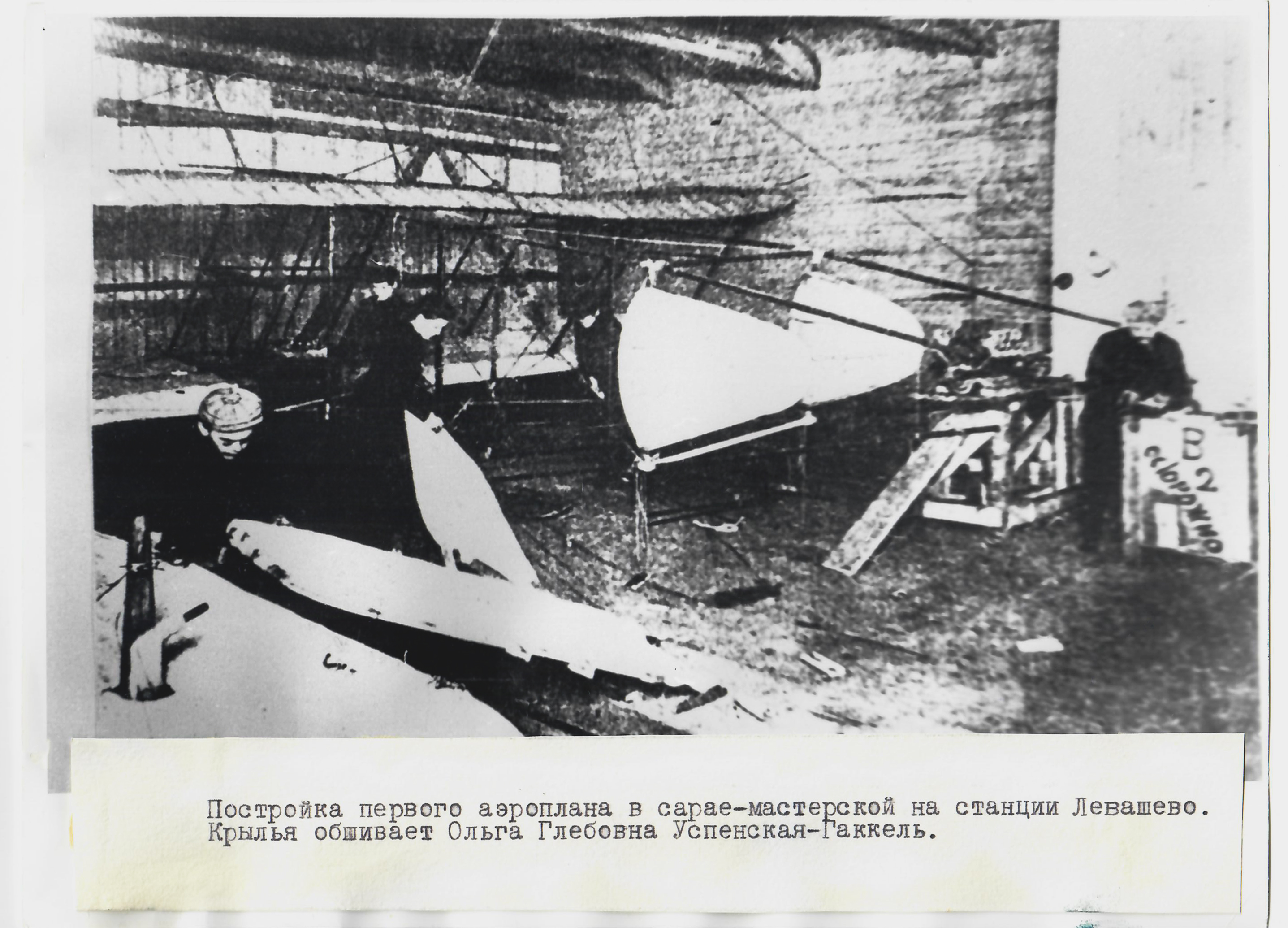

В начале 1908 г. Я.М. Гаккель в своей небольшой мастерской на станции Левошово, где семья снимала на лето дачу, приступил к постройке биплана.

Екатерина Яковлевна Гаккель, дочь инженера, в будущем первая женщина- профессор Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта о своих детские впечатлениях рассказала в статье «Тысяча метров». Журнал «Костер» 8 августа 1960 г. сохранился в фондах музея. Здесь мы читаем: «Папе помогает друг – Михаил Васильевич Егоров. Он и спит в мастерской. В уголке стоят его кровать, стол с чертежами и книжная полка. Что такое самолет? Какие-то странные штуки из бамбука, немножко похожие на этажерку, только значительно больших размеров….. Разговор идет очень странный- какие-то элероны, шасси, фюзеляж. Михаил Васильевич спорит -никто, никогда фюзеляж ничем не обтягивал, а папа отвечает: «для всего когда-нибудь был первый раз».

Так рождался самолет русской конструкции.

К концу 1908 года машина была собрана. Остов аэроплана был выполнен из бамбука; площадь несущих поверхностей — 38 кв.м. Этот самолет во время испытания был выведен из строя- вспыхнула смесь в карбюраторе.

Не падая духом, Я.М. Гаккель приступил к разработке второго аппарата, закончив его постройку в 1909 году- это был уже бимоноплан, т.е. аппарат, имевший две несвязанные между собой поверхности. Крылья аэроплана имели размах 11,5 м и ширину 2 м. Двигатель мощностью 30 л.с., а затем 35-40 л.с.

В мае 1910 г. во время полета аэроплан, пролетев 200 м на высоте 5-6 м, налетел при посадке на дерево и повредил шасси. Аэроплан был исправлен, и 5 июня 1910 г. комиссия аэроклуба официально зарегистрировала первый полет аэроплана русской конструкции.

Осенью 1910 г. Я.М.Гаккель построил новый аппарат, на этот раз биплан с крыльями размахом 11,5 м. На этом самолете самостоятельно летал Я.М. Гаккель, а также пилот Г.В. Алехнович. Под управлением Алехновича самолет в августе 1911 г. принял участие в перелете Петербург-Царское Село и обратно. За этот перелет Г.В. Алехновичу был выдан почетный приз аэроклуба. Позднее этот аппарат участвовал в конкурсе военных аэропланов в 1911 г.

До 1912 г. Гаккель построил девять аэропланов, в том числе семь бипланов, один моноплан и один гидросамолет. За исключением гидросамолета, все остальные машины строились в мастерской Я.М. Гаккеля.

Самолеты летали успешно, но начались непредвиденные повреждения.На одном из конкурсов отказал накануне проверенный двигатель. Позднее в цилиндрах были найдены следы кислоты. Как часто бывает рядом с гениями находятся люди способные на подлость. В ряде исследовательских работ упоминается факт, что один из механиков Гаккеля оказался подкуплен работниками завода-конкурента «Дукс» и подливал в рубашки двигателей серную кислоту, которая выводила их из строя. В довершении всего в мастерской изобретателя в декабре 1912 «от невыясненной причины» произошел сильный пожар, уничтоживший самолеты «Гаккель-VIII» и «Гаккель-IX»

Яков Модестович первым в России построил самолет-амфибию «Гаккель-V». Самолет этот, рассчитанный на двух летчиков, каждый из которых мог управлять машиной, никогда не летал, но 25 апреля 1911 года конструктор получил Большую серебряную медаль «Русского технического общества» на Первой международной воздухоплавательной выставке в Петербурге «за оригинальную конструкцию морского аэроплана».

В 1914 г. морское ведомство признало проект гидросамолета Гаккеля одним из лучших аппаратов такого типа.

Самолет «Гаккель-VII» конструктор экспонировал на Второй международной выставке воздухоплавания в Москве весной 1913 года и получил Большую золотую медаль Московского общества воздухоплавания. В ходе полетов Г.В.Алехнович установил русский рекорд высоты полета для бипланов (1250 метров) и рекорд длительности полета 56 минут и 56 секунд, совершил ночные полеты и посадки на аэродром, обозначенный полосой горящего бензина. Журнал «Аэро и автомобильная жизнь» отмечал надежность машины: «Только на аэроплане Гаккеля можно решиться на такой смелый полет, так как его шасси еще ни разу не ломались при спуске…»

В 1921-1922 годах Гаккель предложил проект пассажирского самолета «Гаккель X» на пятнадцать пассажиров, но в период разрухи не получил поддержки. В 1923 году он создал учебно-спортивный самолет «Гаккель-XI».

В 1926 г. Яков Модестович разработал также проект реактивной газовой турбины (заявочн.свид. № 9878).

В период с 1908 по 1924 год Я.М.Гаккель спроектировал более полутора десятка летательных аппаратов различного назначения и типов. Десять из них были выстроены, а шесть успешно летали.

Правительство РФ утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, правительство РФ утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года с объемом финансирования более 3,7 трлн рублей.

«Продолжаем реализовывать инвестиционный проект по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3,7 трлн рублей», — отметил глава кабинета министров.

Премьер-министр сообщил, что благодаря этим средствам будут построены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, в том числе через реку Амур, организованы подходы к морским портам, модернизированы платформы и станции.

«Расширение Восточного полигона создаст и новые возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах, поможет это также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути, увеличит объемы заказов, появятся новые рабочие места, будут благоустроены территории вдоль магистралей, повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Михаил Мишустин.

Глава правительства также поздравил с юбилеем начала строительства Байкало-Амурской магистрали всех ветеранов, бамовцев, инженеров, рабочих, добровольцев. Он отметил, что этот транзитный маршрут и сегодня имеет ключевое значение для связанности регионов страны, освоения Сибири, Дальнего Востока и в целом для экономического суверенитета России. Правительством принято решение по расширению транспортных коридоров Восточного полигона, который необходим для укрепления торговых связей с дружественными странами, напомнил Михаил Мишустин.

«Президент подчеркивал, что объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут, это экспортные доходы и поступление в бюджет, ну а значит, это и дополнительные ресурсы для решения социальных вопросов наших граждан», — сообщил премьер-министр. Провозная способность этого направления за прошлый год достигла 170 млн тонны, напомнил он. Планируется в течение 9 лет увеличить показатели еще почти на 100 млн тонн, согласно его словам.

в материале использована фотография с сайта https://www.vedomosti.ru/strana/siberian/articles/2024/05/02/1035157-modernizatsii-bam-transsiba

Воспоминания Нины Николаевны Бондаренко о БАМ

На строительство Байкало- Амурской магистрали я отправилась в апреле 1975 года по комсомольской путёвке в составе отряда «Монолит». Это был первый эшелон «Комсомолец Ленинграда».

Фотография Нины Расниковой с комсомольского билета.

Наш отряд направили строить временный посёлок Новый Уоян. Работала я в СМП-572 штукатуром- маляром. Также пришлось работать и на трассе. Мой муж, Володя Бондаренко, приехал на БАМ в наш посёлок Новый Уоян с отрядом «Балтиец» из Ленинграда в 1976 году также по комсомольской путёвке. Он устроился на работу в СМП-572 электриком и мог решить любую проблему, связанную с электроснабжением в посёлке. В свободное время играл на электрогитаре в ансамбле «Сокровище». И нашей с Володей семье в июле этого года будет 47 лет. Познакомились мы и поженились в Новом Уояне. Первые три года не были расписаны и нам не предоставляли жильё. Из общежития же нас попросили. Вова решил перестроить брошеную кочегарку в жилое помещение и немного не успел.

Первая наша ночь в собственном жилье была незабываема! Мы сложили на себя все вещи, которые у нас были. За окном мороз -60С, а мы лежали и смотрели на звёздное небо через дырку в потолке и крыше, которую не успели закрыть.

Вскоре у нас родился сын Максим, а потом и дочь Маша. Я тогда уже работала в ЛитБАМСтрое. С литовцами работать было легко и интересно. Очень хорошие люди! Когда Литва отделилась, литовцы уехали, а я устроилась работать в садик, куда пошёл наш третий ребёнок, Надя.

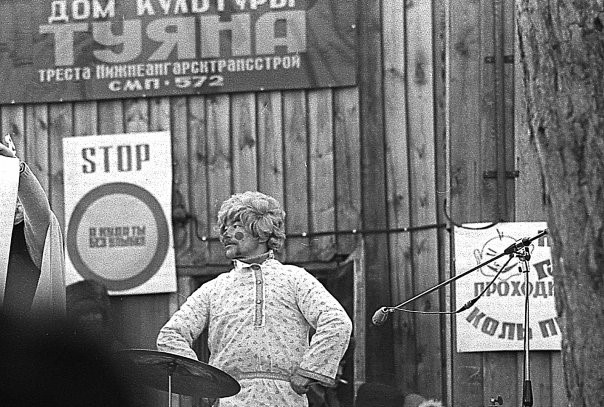

В нашем посёлке жили замечательные люди! Вспоминаются художники- оформители СМП-572 Людмила и Борис Соловых.

Они работали при доме культуры Туяна в посёлке Новый Уоян. Люда и Боря приехали на БАМ из Ленинграда самостоятельно, а не с комсомольским отрядом.

Когда наши девочки из бригады уехали работать на Западный портал Северомуйского тоннеля, мы с Галей Матвеевой, солисткой ансамбля «Сокровище», начали ходить в мастерскую на мастер-класс резьбы по дереву, там и подружились с художниками. Мастерская была отдушиной не только для нас. Компания там собиралась разносторонняя: и врачи, и учителя, и просто рабочие, как мы. Нам всем там было так хорошо и уютно, что собирались мы часто. Это был уголок отдыха для души! А Люда и Боря всегда всем были рады!

Медаль, подаренная Володе Бондаренко к 33-х летию художниками- оформителями Людмилой и Борисом Соловых. Новый Уоян, 1983 г. Фотографии Т. Г. Песковой.

Когда наш старший сын Максим окончил 9 классов, мы решили вернуться домой в Санкт Петербург. Сейчас у нас шестеро внуков. Собираемся часто, так как нас много и дни рождения мы празднуем вместе. Мы счастливы и гордимся своей дружной крепкой семьёй!

Семья Нины Николаевны и Владимира Бондаренко. Февраль 2024г.

Памяти товарища

ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ» с глубоким прискорбием извещает, что 02 мая 2024 года на 77-ом году жизни скончался бывший руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (2004-2011гг.) Виталий Валентинович Михно.

Вся жизнь Виталия Валентиновича – яркий пример служения Отечеству и преданности выбранному делу. Высококвалифицированный специалист в области железнодорожного транспорта, он обладал глубокими инженерными знаниями и большим практическим опытом в вопросах технической политики отрасли, финансово-экономической деятельности предприятий и учреждений, организаторскими способностями. Его управленческий опыт был востребован на многих ответственных направлениях.

Работая на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге, Октябрьской железной дороге внес значительный вклад в обеспечение устойчивой работы отрасли, умело осуществлял единую стратегию управления и развития всей инфраструктуры дорог. Под его непосредственным руководством на Октябрьской железной дороге проводилась реконструкция линии Санкт-Петербург-Москва. При его непосредственном участии разработаны и реализованы прогрессивные технологии эксплуатационной деятельности предприятий, направленные на снижение себестоимости перевозок, повышение производительности труда.

В.В. Михно с 2002 года по 2004 год работал уполномоченным представителем Министерства путей сообщения в Болгарской и Венгерской республиках. Существенной заслугой В.В. Михно явилось активное содействие привлечению дополнительных объемов перевозок пассажиров и грузов по железным дорогам между Венгерской, Болгарской республиками и Российской Федерацией, разработка предложений по совершенствованию международных перевозок.

Высокие организаторские и профессиональные качества В.В. Михно особенно ярко проявились во время работы в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта. Под непосредственным руководством В.В. Михно шел процесс создания территориального управления для исполнения функций и полномочий по реализации государственной политики и программ в сфере железнодорожного транспорта. Были оперативно налажены прочные контакты с руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями субъектов Российской Федерации, руководством железных дорог сопредельных государств – Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии. В.В. Михно внес весомый вклад в разработку и организацию скоростного пассажирского движения на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки.

Многолетний плодотворный труд В.В. Михно отмечен медалью «100 лет Транссибирской магистрали», высшей наградой отрасли – знаком «Почетный железнодорожник», неоднократно ведомственными наградами Министерства путей сообщения.

Коллектив ЦМЖТ РФ выражает искренние соболезнования семье и близким Виталия Валентиновича Михно.

Открытый урок китайского языка состоялся в Музее мостов

Это был творческий и познавательный мост к культуре древней и загадочной страны.

Его участники узнали об особенностях иероглифической письменности и языковой культуре Поднебесной. Все желающие под руководством опытных педагогов (носителей языка) Китайского культурно-образовательного центра «Голос Китая» смогли написать свой первый иероглиф и выучить новые слова.

На фоне ярких кадров с красотам Китая, жителям и народными промыслами звучала прекрасная живая музыка. Речь шла также о возможности обучения подростков в летнем языковом турне по Китаю. При поддержке Восточной ассоциации деятелей культуры и искусства планируется увлекательное путешествие.

Молодые китайские педагоги, которые получили высшее образование в вузах Санкт-Петербурга, подобрали познавательный маршрут по родной стране. Изучать сложный язык будет проще, считают они, если воочию познакомиться с жителями Китая: попробовать их еду, примерить одежду, научиться их ремеслам и традиционным занятиям. Обучение будет сочетаться с посещением заповедника панд, музея терракотовой армии, храма Неба и множества других культурных памятников, дворцов, храмов, музеев. Так Китай станет юным россиянам ближе и понятнее. К тому же сегодня знание китайского языка приобретает все большую актуальность, открывает широкие возможности и перспективы в жизни и карьере.

ЦМЖТ РФ поздравляет с днем весны и труда!

Уважаемые посетители, коллеги, партнёры, друзья! Поздравляем с праздником!

Для всех нас этот день полон дорогих нашему сердцу добрых традиций, символизирующих Весну, Мир и Созидание

1 мая основная экспозиция ЦМЖТ РФ и фондовая площадка «Пионерский парк» ждут гостей .

Началась продажа билетов на «Ночь музеев»!

Дорогие друзья! На сайте акции «Ночь музеев» началась продажа билетов! В этом году акция пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Приглашаем вас провести время в нашем музее!

Порой, чтобы общаться, железнодорожникам не нужны слова — более понятными часто оказываются знаки.

На экскурсии «Дай мне знак!» гости смогут пройти курс железнодорожника: научатся понимать паровозные гудки, читать почтовые штемпели, шифровать послания азбукой Морзе (причем не только писать, но и петь). А также узнают, куда бежать, если звучит станционный колокол.

Экскурсия начинается каждый час с 18:00 до 22:00. Продолжительность — 1 час.

С 18:30 до 19:30 можно послушать лекцию «Слоганы железнодорожного плаката (о необычных словах и образах в железнодорожной афише)». Плакаты в разных странах показывали важность железных дорог в XX веке, посмотрим, к чему призывал, как обучал и от чего защищал советский железнодорожный плакат.

В 18:30, 20:30 и 22:00 — мастер-класс «Музейное закулисье» (продолжительность — 1 час.). Если у музея есть сердце, то это, безусловно, фондохранилище — место, скрытое от глаз посетителей. Там находятся музейные предметы, и их жизнь зависит от хранителей.

Работа хранителя непростая, но интересная: она позволяет общаться с предметом, исследовать его. История-исследование может длиться не один год, порой превращаясь в музейный детектив.

Участники мастер-класса на один час станут музейными хранителями и, вооружившись белыми перчатками, изучат путь предмета от создания до приобретения статуса музейного сокровища.

Купить билеты можно на сайте акции: https://www.artnight.ru/tickets

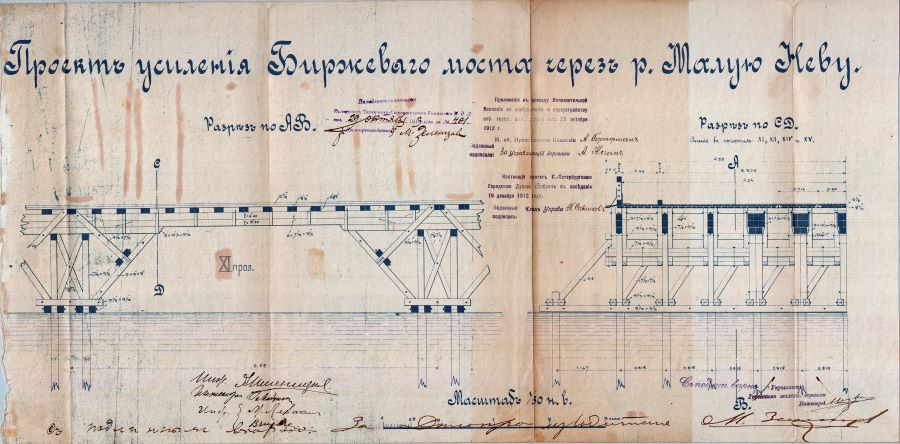

Биржевому мосту 130 лет!

В Северной Венеции более 700 мостов. Ежегодно часть переправ Санкт-Петербурга отмечают знаменательные даты со дня открытия или реконструкции.

В этом году среди юбиляров – Биржевой мост.

Первый мост у Стрелки Васильевского острова через Малую Неву построили только в 1894 г. Это было связано с тем, что до конца XIX в. в этом месте работал Морской порт. Переправу выполнили из дерева и на деревянных сваях, хотя в тот период широко применялась сталь. По Биржевому мосту пустили конно-железную дорогу, а после реконструкции 1913 здесь стал ходить трамвай.

За свою 130-летнюю историю мост пережил не одну реконструкцию. Названный Биржевым – по Бирже, расположенной на Стрелке Васильевского острова, он в 1923 г. был переименован в мост Строителей.

В 1960 г. по проекту инженеров института «Ленгипроинжпроект» на 70 м ниже по течению от деревянной переправы был построен новый металлический мост Строителей. В результате первый мост был длинной 326 м, а второй – 239 м. В 1989 г. ему вернули историческое имя.

К 320-летию Санкт-Петербурга Биржевой мост очередной раз обновили, усовершенствовали конструкцию разводной части и впервые в истории настоящий «Пульт разводной части» передали на хранение в музей.

В настоящее время этот экспонат представлен в Музее мостов, где можно познакомиться с историей Биржевого моста и на примере уникальных моделей с конструкциями и разводными механизмами целого ряда петербургских мостов.

В Музее мостов продолжается городской фестиваль школьных музеев

27 апреля экскурсии по экспозиции фестиваля для посетителей музея провели: Морозова Анастасия и Осипова Мария из школы 97 Выборгского района, Мадатян Руслан и Тимофеева Татьяна из школы 449 Пушкинского района, Ефрона Мария и Грицай Константин из школы 147 Красногвардейского района, Кортес Кирилл и С киндер Дмитрий из школы 217 Красносельского района, Богданова Диана из гимназии 628 Красногвардейского района, Негреску Доминика из школы 336 Невского района, Ершов Глеб из школы 165 Приморского района.

Поздравляем ребят! Желаем дальнейших успехов!

ЦМЖТ РФ принял участие в конференции «Новейшая история и перспективы развития железных дорог России»

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ принял участие в региональной научно-практической конференции «Новейшая история и перспективы развития железных дорог России», которая проходила в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I. Событие приурочено к 100-летнему юбилею кафедры «Изыскания и проектирование железных дорог» и 50-летию начала строительства БАМа.

Ректор ПГУПСа Олег Сергеевич Валинский поздравил участников конференции со знаменательными датами. Он отметил, что в целом в ударной комсомольской стройке были задействованы около двух миллионов человек. И для многих из них строительство БАМа, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни, настоящим подвигом.

О вкладе кафедры «Изыскания и проектирование железных дорог» ПГУПС в развитие транспортной отрасли страны речь шла в выступлении ее заведующего Сергея Васильевича Шкурникова. Он подробно остановился на исторических вехах и выдающихся личностях, с которыми связано развитие научного проектирования и возведение магистралей. Подробного остановился на теме БАМа, подчеркнув, что выпускники ЛИИЖТа и студенты трудились на строительстве этой магистрали. Сегодня кафедра также в тренде важнейших транспортных проектов выполняя технический надзор за строительством транспортной инфраструктуры космодрома «Восточный», методологическое сопровождение развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, Северо-Западного бассейна и портам Дальнего Востока. Речь шла и о том, что кафедра будет участвовать в проектировании, строительстве и эксплуатации ВСМ Москва-Санкт-Петербург.

На конференции речь шла о различных аспектах строительства БАМ.

О формировании коллекции, посвященной истории строительства и эксплуатации магистрали, рассказала Елена Николаевна Асташова, заместитель директора ЦМЖТ РФ.

По БАМовской коллекции ЦМЖТ РФ можно изучать историю и географию Всесоюзной комсомольской стройки, поскольку она охватывает все ее этапы: от договоров о творческом содружестве в проектировании ее объектов до введения этих объектов в эксплуатацию. Ее формирование началось с 1970-х гг.

В целом, это собрание насчитывает более 5 307 экспонатов. Самая многочисленная часть коллекции – фотографии, отражающие изыскания и строительство различных участков БАМ. В фонде библиотеки более 200 книг о БАМ, среди них 13 технических проектов по строительству магистрали 1930-1940-х гг. Музей хранит и личные вещи БАМовцев, сопровождавшие их на «стройке века» — билет Ленинград-Тында, спальный мешок, полевую изыскательскую сумку, измерительную ленту, куртки бойцов студенческих строительных отрядов, костюмы для защиты от комаров и клещей. Все эти раритеты представлены в экспозиции, подготовленной при поддержке АО «Ленметрогипротранс». Особая гордость собрания – медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали», переданные в музей ветеранами БАМ и членами их семей.

«Наш музей продолжает работу по пополнению коллекции, сохранению исторического наследия строителей магистрали. Сейчас идет многогранная работа по созданию выставки «БАМ в лицах и судьбах». Над проектом мы работаем вместе с институтами и организациями, проектировавшими великую стройку XX века, представителями железнодорожных войск, которые строили восточную часть БАМ и Содружеством Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — подчеркнула Е.Н.Асташова.

Использованы фотографии с сайта pgups.ru

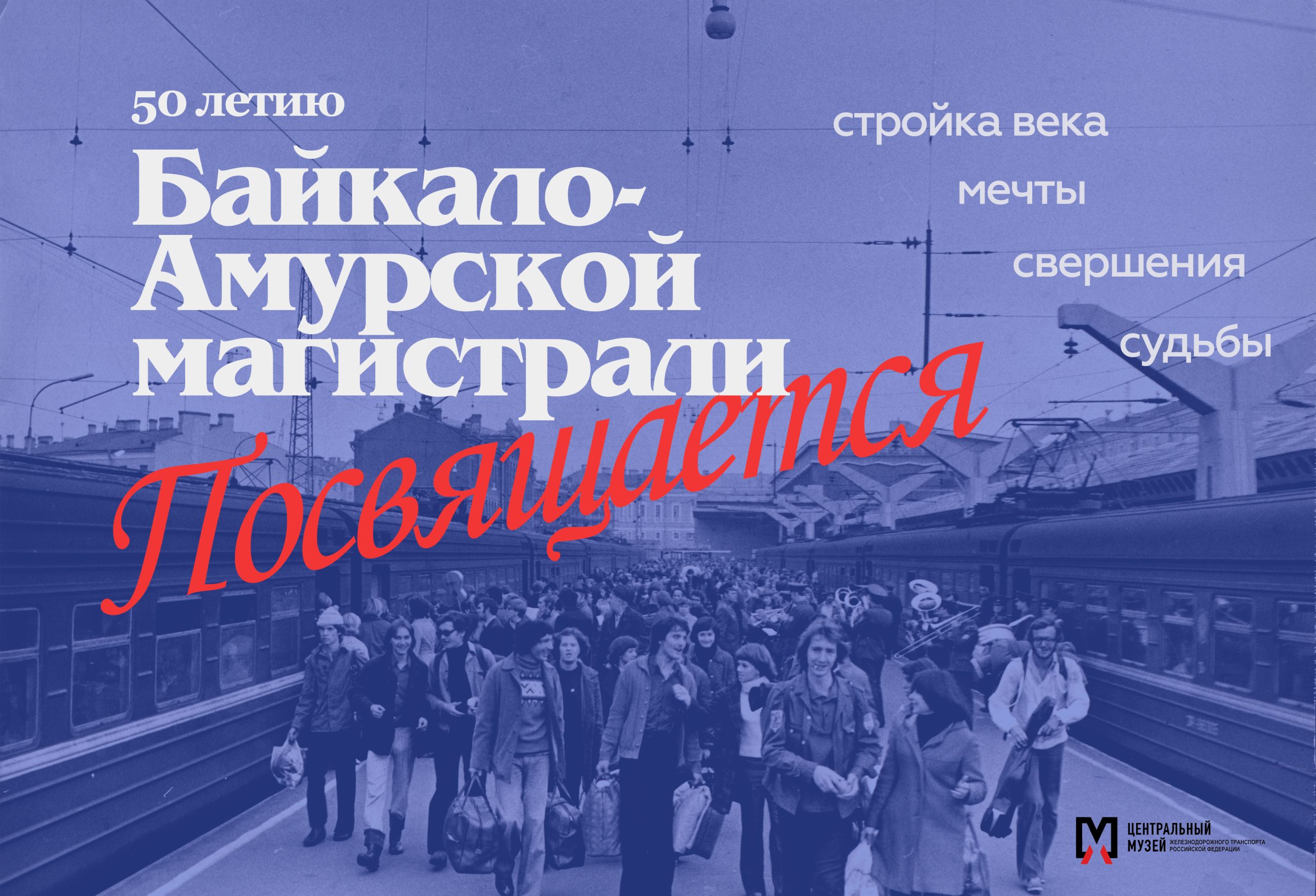

Из Кремлевского дворца на БАМ!

Ровно 50 лет назад началась новая история Байкало-Амурской магистрали.

27 апреля 1974 года на строительство БАМа прямо со XVII съезда ВЛКСМ в Кремлевском дворце отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд.

Проектирование и строительство некоторых участков Байкало-Амурской магистрали состоялось уже в 1930-е года, но проект, который по новому стал воплощаться в жизнь спустя 40 лет, несомненно вошел в историю железных дорог.

Поражающая своими масштабами стройка дала импульс к развитию новых городов, поселков, а также улучшению инфраструктуры и доступности в уже существующих населенных пунктах.

Длина магистрали составила более 4280 км и было построено 280 станций.

Во время строительства БАМа были соединены не только дороги, но и судьбы людей. Многие строители-комсомольцы нашли свою любовь и создали семьи.

В ЦМЖТ РФ празднование 50-летнего юбилея «Стройки века» идет сначала года, в стенах музея состоялся фестиваль «БАМовской песни», встречи с ветеранами БАМа, публикуются воспоминания участников грандиозной стройки, а также готовится выставка, приуроченная к 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Использованы фотографии из фондов ЦМЖТ РФ и открытых источников ( yandex.ru)

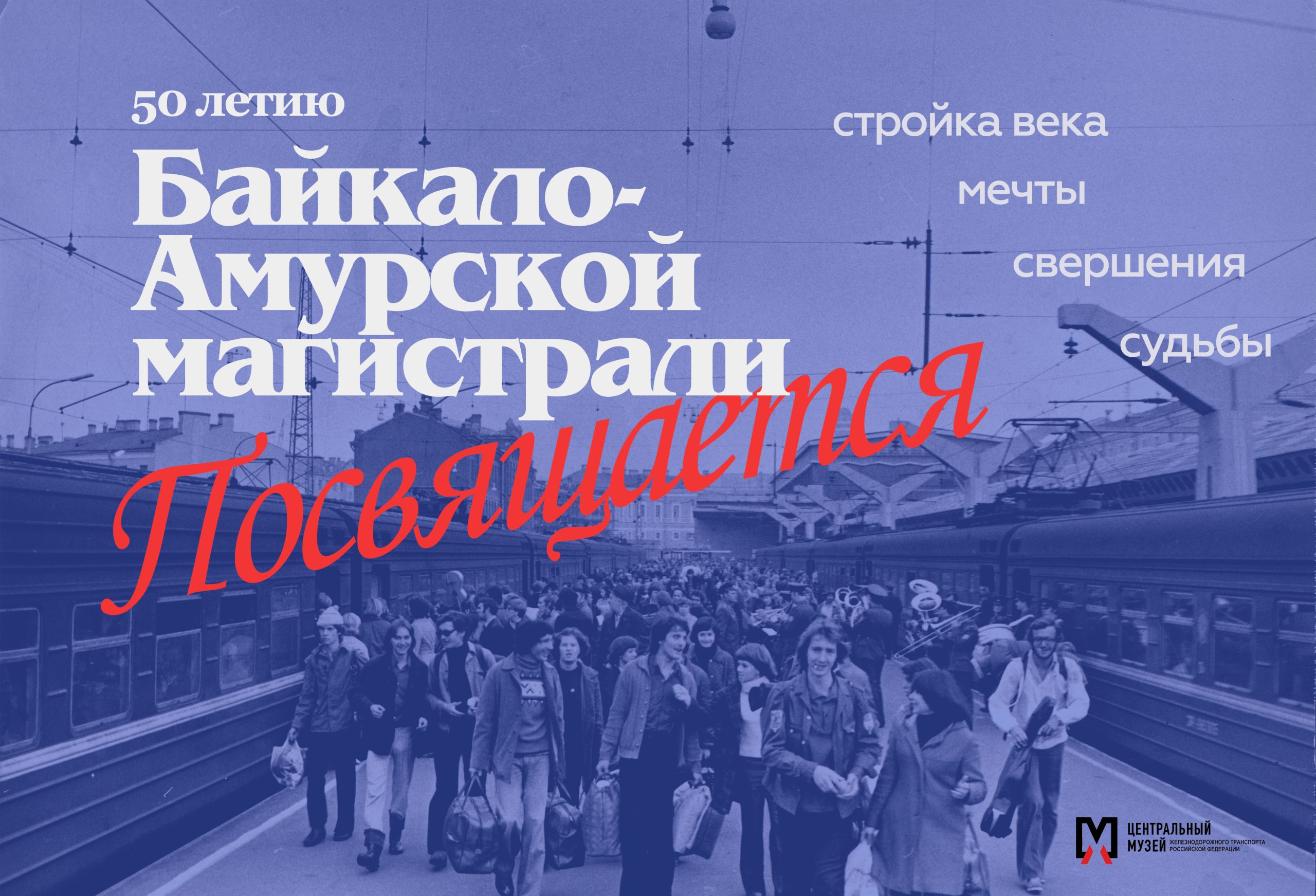

Сотрудники ЦМЖТ РФ посетили строящиеся станции метрополитена

Сотрудники Центрального музея железнодорожного транспорта РФ с дружественным визитом посетили строящиеся станции метрополитена.

Это была не праздная экскурсия. В музее работает зал, посвящённый истории строительства и эксплуатации метрополитена северной столицы.

Нам интересно и познавательно было своими глазами увидеть подготовительные работы и пройти там, где скоро пойдут поезда.

Маршрут по подземным магистралям пролегал по строящимся объектам Лахтинско-Правобережной линии. Наша группа спустилась на глубину 57 метров на станционный комплекс «Театральная». На данный момент здесь уже не используется проходческая техника – рабочие производят отделочные работы, а также работы по устройству необходимых коммуникаций и сетей.

Как нам пояснили специалисты АО «Метрострой Северной Столицы», «Театральная» — необходимый городу транспортный узел. Появление этой станции в перспективе сильно улучшит транспортную доступность культурных объектов и в целом инфраструктуру района. Метростроители откроют станцию на транзитное движение уже в этом году.

После осмотра станции «Театральная» группа направилась к станции «Горный институт», пройдя около 3 километров по перегонному тоннелю. Здесь уже вовсю проходит отделка: уложено около 5 900 квадратных метров гранита и мрамора на платформах, на 90% выполнен объем отделочных работ в инженерных и технических помещениях.

Но особенно интересно с научной точки зрения нам было увидеть изнутри эскалаторы наклонного хода, ведь прямо сейчас в нашем музее проходит выставка, посвященная зарождению отечественного эскалаторостроения.

Уже в этом году новейшие эскалаторы станции «Горный институт» доставят первых пассажиров на глубину 70 метров.

Мы благодарим наших партнеров, сотрудников АО «Метрострой Северной Столицы», за увлекательную и познавательную экскурсию!

ЦМЖТ РФ на праздновании 50-летия БАМа

Делегация Центрального музея железнодорожного транспорта РФ приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, в Государственном Кремлёвском дворце.

На праздничном вечере Президент России Владимир Путин поздравил бамовцев с юбилеем и вручил им государственные награды.

«Поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой: полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута — легендарной Байкало-Амурской магистрали. Здесь присутствуют участники строительства БАМа. Это именно они реализовывали этот один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов всего XX века, проложили жизненно необходимую для страны транспортную артерию», — сказал глава государства и напомнил о важности этого всесоюзного проекта.

После официальной части для всех гостей подарком стала концертная программа. Её наполнили песни, которые были написаны во время строительства БАМа. Многие поколения помнят и любят каждую строчку, которые стали символом эпохи: «На дальней станции сойду…», «Веселей ребята, выпало нам строить путь железный, а короче – БАМ», «Дорога железная, как ниточка тянется…», «Это колокол наших сердец молодых…».

В начале мая праздничный концерт будет показан в эфире Первого канала.

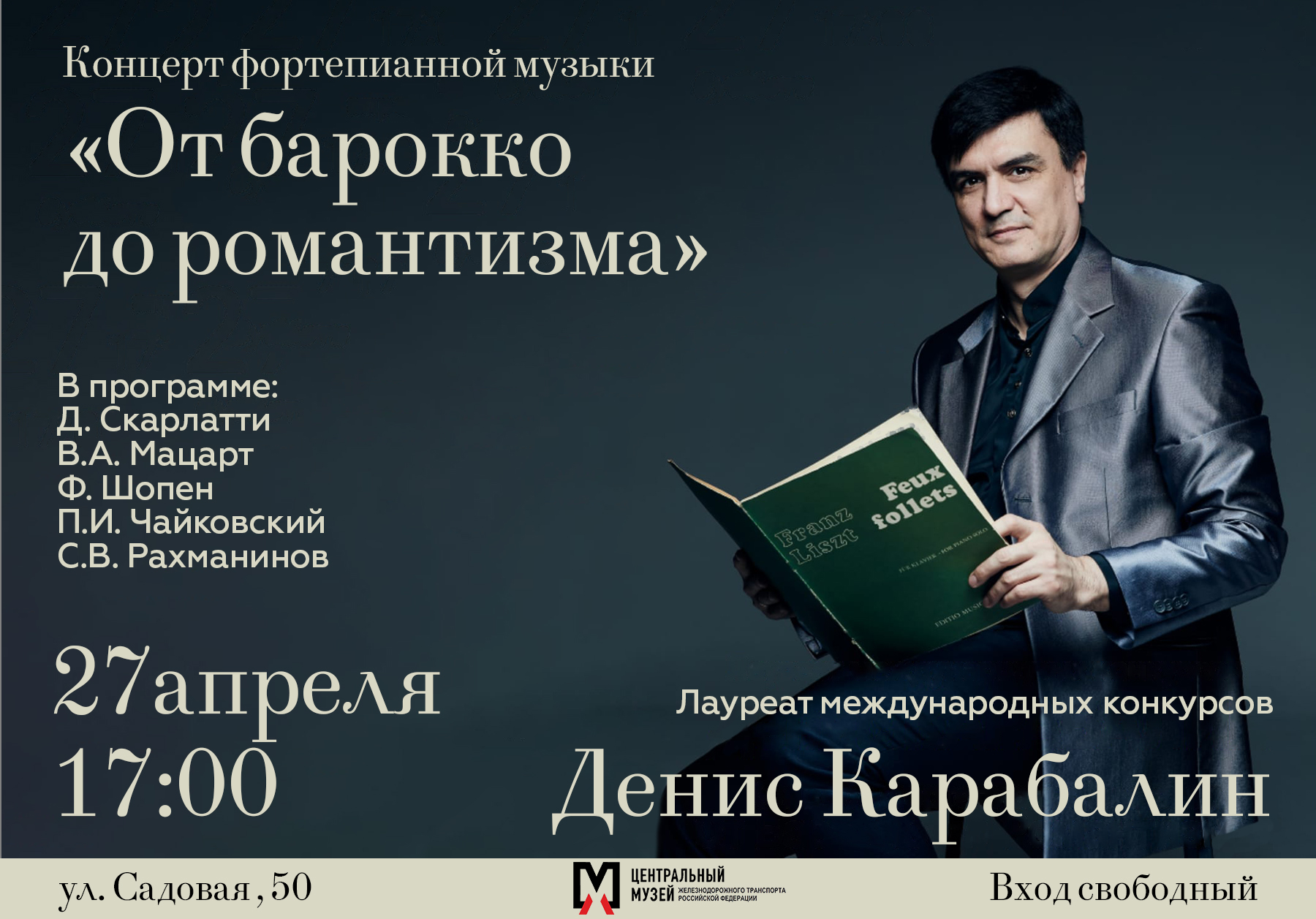

Музыкальный салон «От барокко до романтизма»

ВЫХОДНЫЕ В ПИОНЕРСКОМ ПАРКЕ

Приглашаем вас на первые в этом году экскурсии выходного дня, которые состоятся:

⚡28 апреля — воскресенье — ✅13:30, ✅15:00

⚡1 мая — среда — ✅15:00

⚡4 мая — суббота — ✅11:30, ✅13:30, ✅15:00

⚡5 мая — воскресенье — ✅13:30, ✅15:00

⚡11 мая — суббота — ✅13:30, ✅15:00

⚡12 мая — воскресенье — ✅13:30, ✅15:00

Свободного посещения и перемещения посетителей по данной площадке НЕТ!

Залезать на экспонаты (подвижной состав) категорически запрещено.

Стоимость билетов

Посещение сборных экскурсий осуществляется по билетам (билеты приобретаются на самой площадке, возможен только наличный расчет)

взрослый — 400 р., детский (с 3 до 18 лет) — 200 р.

Возможно индивидуальное посещение по предварительной записи. Стоимость экскурсии для группы 5 000 рублей (группа не более 20 человек).

Любительская фото- и видеосъемка без штатива, освещения и прочего оборудования разрешена.

Будьте бдительны, музей не берет предоплату путем онлайн-переводов!

На площадке представлена уникальная железнодорожная техника XX века, в основном локомотивы: паровозы, тепловозы, электровозы. Среди них один из старейших товарных паровозов серии Э Луганского завода 1913 года постройки, последняя серия товарных паровозов ЛВ (ОР18-001), один из последних трёх пассажирских паровозов П36-249, тепловозы Да, ТЭМ1, ТЭ3, ТЭП60, являющиеся важными вехами в развитии железнодорожного транспорта нашей страны. Коллекция продолжает пополняться. Зимой 2018 года у нас появился путевой струг СС1 и необычный шахтный электровоз К10, использовавшийся в строительстве тоннелей метро. Экскурсия будет одинаково интересна и детям, и взрослым!

Фондовая площадка находится под открытым небом.

За более подробной информацией обращайтесь в группу В Контакте

или по телефонам (812) 310-23-25, (812) 570-22-51

ЦМЖТ РФ принял участие в культурной акции Библионочь в Москве

Наши сотрудники участвовали в программе, подготовленной Российской государственной библиотекой для молодежи.

«Книжный экспресс: тариф “Семейный”», под таким девизом проходили здесь лекции, интерактивы, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и многое другое. В канве событий состоялся рассказ об уникальной коллекции Центрального музея железнодорожного транспорта РФ (Санкт-Петербург) и увлекательная викторина с призами.

Елена Асташова, заместитель директора ЦМЖТ РФ по научно-просветительской работе и Полина Чекалина, заведующая сектором научно-просветительской работы ЦМЖТ РФ поблагодарили сотрудников библиотеки и гостей акции, проявивших прекрасные знания истории и литературных источников, посвящённых теме железнодорожных магистралей.

Какие ещё «изюминки» ждали гостей библионочи в молодёжно библиотеке? Выставка «Гигиена пассажира» рассказала о нормах уборки, правилах чистоты в поездах и многом другом. В экспозиции художественных работ, посвященных движению на линии между Санкт-Петербургом и Москвой были представлены акварельные работы железнодорожника Алексея Грука. Посетители смогли познакомиться с историей локомотивов от советской эпохи до наших дней.

В специальных фотозонах «Вагончик тронется», «На дальней станции сойду…», «Платформа 9 и ¾ » гостям предлагали сделать снимки на память.

«Школа в портфеле». Музей средней школы №50

В Музее мостов продолжается Фестиваль школьных музеев. Свои интереснейшие экспонаты представили 26 образовательных учреждений города. Сегодня мы знакомим с Музеем средней школы №50, который был открыт 25 апреля 2017 года, а собирать коллекцию музейных предметов здесь начали гораздо раньше. Учителя, ребята, родители и бывшие выпускники передавали в музей фотографии, документы и воспоминания, раскрывающие историю школы. Основным направлением этого замечательного музея стало изучение истории школьных принадлежностей- главного атрибута школьной жизни. Собрана уникальная коллекция портфелей. Поэтому музею дали название — «Школа в портфеле». Ведь в каждом ученическом портфеле находится целая школа – учебники, тетради, ручки, дневники и многое-многое другое.

Сейчас в коллекции музея более 1000 предметов. В экспозиции можно увидеть школьную парту за которой могли сидеть бабушки и дедушки нынешних школьников, раритетные чернильницы и ручки, учебники, дневники и тетради. Есть и необычные предметы, например аспидные доски, на которых дети учились писать более 100 лет назад или редкие грифельные тетради, которым всего-то лет 90. Гордостью музея, конечно, является коллекция портфелей – 52 экземпляра, в числе которых кожаный учительский и деревянный ученический портфели 1930-х годов, картонные ранцы послевоенного времени и разнообразные портфели 1960-70-х годов.

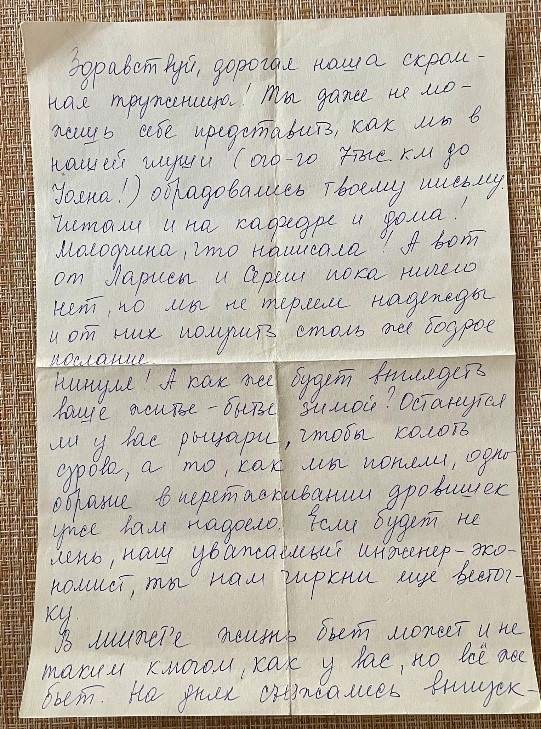

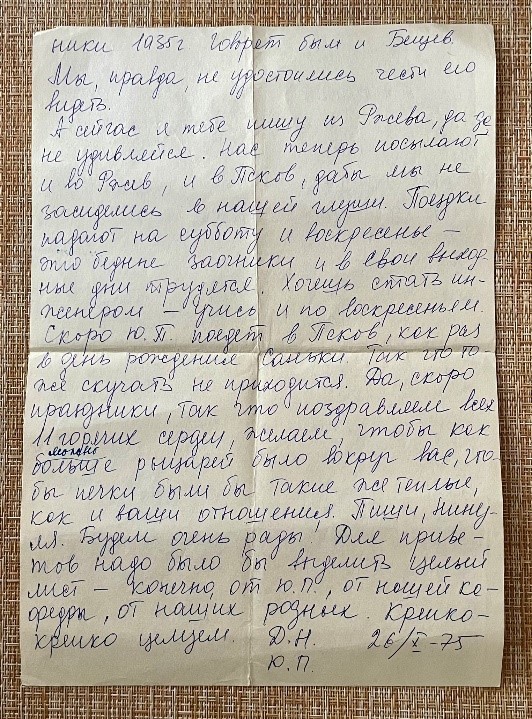

Комиссар отряда «Дзержинец» на БАМе Анатолий Александрович Песков

В этот знаменательный юбилейный год 50-летия начала строительства Байкало – Амурской Магистрали, комсомольцы- добровольцы семидесятых, участвовавшие в этом грандиозном проекте, вспоминают былые дни, дни своей молодости. Открывают запылённые альбомы с фотографиями, листают пожелтевшие страницы бережно хранимых газет.

Вот и Председатель Правления Региональной Общественной Организации «Бамовское Содружество» Санкт Петербурга и Ленинградской области, а в прошлом комиссар отряда «Дзержинец», Анатолий Александрович Песков делится рассказом о себе, напечатанном в газете «Тосненский Вестник» 23 октября 2013 г.

Фотография с комсомольского билета.

Выдержки из статьи «Комиссар Песков»:

«Анатолия Пескова знают многие тосненцы – как старшее поколение, так и молодёжь. Он был депутатом Тосненского Городского поселения прошлого созыва, устроитель соревнований по футболу на болоте, конкурсов красоты. Его голова всегда занята разработкой какой-нибудь креативной идеи. А ещё он давнишний друг нашей газеты. Пожелтевшие экземпляры «Ленинского Знамени» почти 30-летней давности открыли позабытые факты жизни этого человека.

Анатолий Песков участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. И вот что рассказывают нам страницы старой газеты.

Письма Тосненцев с Ударной Всесоюзной комсомольско-молодёжной стройки:

«Когда меня пригласили в Горком Комсомола и предложили стать комиссаром отряда, я поначалу даже не знал, что ответить. Ведь до этого я был рядовым бойцом. Доверие Горкома ободряло, но всё же где-то подспудно шевелилась мысль: «А справлюсь ли?» Не скрою, первые дни работы в отряде были трудны не столько физически, сколько морально. Ведь на моей ответственности находилось тридцать два человека, кроме того, предстояло ещё сплотить в единый коллектив совершенно незнакомых друг другу людей. Я очень благодарен командиру отряда Володе Зенкевичу, который помог мне найти правильную линию поведения, умело и незаметно поправляя меня. И, вскоре, я почувствовал, что значит на самом деле быть комиссаром отряда. Это не только забота о производственных делах, об организации быта и отдыха бойцов-комсомольцев, не только налаживание спортивных соревнований и шевских связей. Прежде всего – это создание коллектива, который был бы готов к выполнению любых задач, стоящих перед отрядом. Насколько я справлюсь с этим, судить не мне, но что касается отряда, в том числе и наших тоснинцев, а среди них Саша Греченков, Саша Бутин, Женя Коптев, Гена Мельников и другие, то 1 место по эшелону за октябрь и первую половину ноября в соцсоревнованиях с другими отрядами служит достаточно убедительной характеристикой нашего коллектива. И каждый боец отряда приложит все силы, чтобы не сдать завоёванных позиций!» 18 декабря 1974 г.

На ударной стройке киришского «Биохима» комсомольцы научились плотничать, бетонировать, готовить опалубку, штукатурить и ещё многому другому. Анатолий Песков комиссар отряда со страниц «Ленинского Знамени» от 31 января 1975 г. говорит: «Пройти такую школу, как «Биохим» — значит научиться гражданственности».

Желающих попасть на строительство БАМа было много. В Центральный Комитет комсомола приходили тысячи заявлений добровольцев. Об этом мы читаем в интервью с секретарём Обкома Комсомола Валерием Сидоровым газете «Смена» от 13 декабря 1974 г.:

«600 ленинградцев станут первыми строителями нового города на БАМе. ……..Вот почему мы будем готовить бойцов, как готовят десантников, — в расчёте на любую ситуацию, на полное самообеспечение и контроль. В расчёте только на самих себя, своё мужество и волю. И условия для получения рекомендации для работы на БАМе: строительная специальность плюс среднее образование. Доброволец-коммунист или комсомолец. Кроме того, БАМу нужны ребята уже отслужившие в армии, холостые. Обязательно также чтобы доброволец отработал в рекомендуемой организации не меньше года….

Это самая северная точка Байкала, единственное место, где БАМ выходит к великому озеру. И здесь пройдёт один из самых сложных участков трассы….. Условия, особенно для конструкторов очень сложные, большой перепад температур, вечная мерзлота на отдельных участках трассы и так далее.»

А следом «Смена» публикует письмо бойцов строительного отряда «Дзержинец», которые впоследствии попали на строительство …

Среди 17 подписей значится и знакомое нам имя Анатолий Песков.

«Мы, бойцы комсомольско-молодёжного строительного отряда «Дзержинец», обращаемся с просьбой направить нас на строительство Байкало-Амурской Магистрали. Работая на ударной стройке в Киришах, мы хорошо узнали друг друга, почувствовали силу коллектива, его возможности.