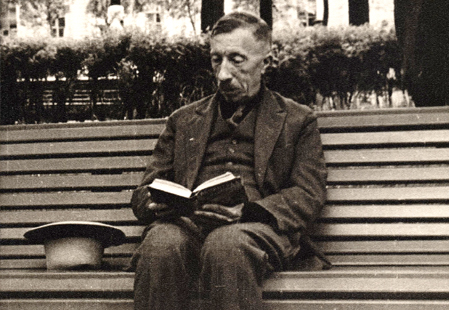

В Музее мостов продолжает работу выставка «Интеллигент мостостроения», посвященная инженеру Григорию Никифоровичу Соловьеву. Мы хотим рассказать вам о любопытных предметах, представленных в экспозиции.

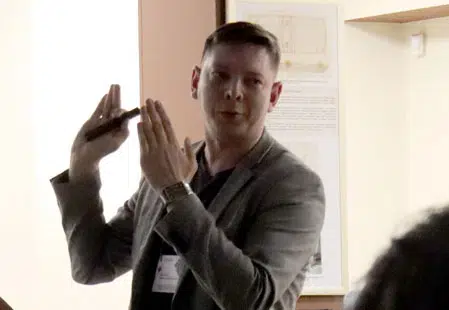

Особенное значение имеют редкие документы, предоставленные для выставки семьей инженера. Правнук Григория Никифоровича, Сергей Юрьевич Шевченков, передал музею уникальные семейные реликвии. Среди них – подлинный договор на строительство Дворцового моста, принадлежавший Соловьеву.

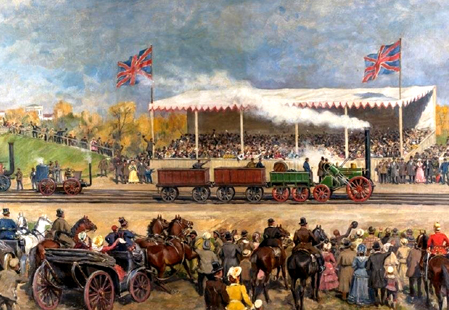

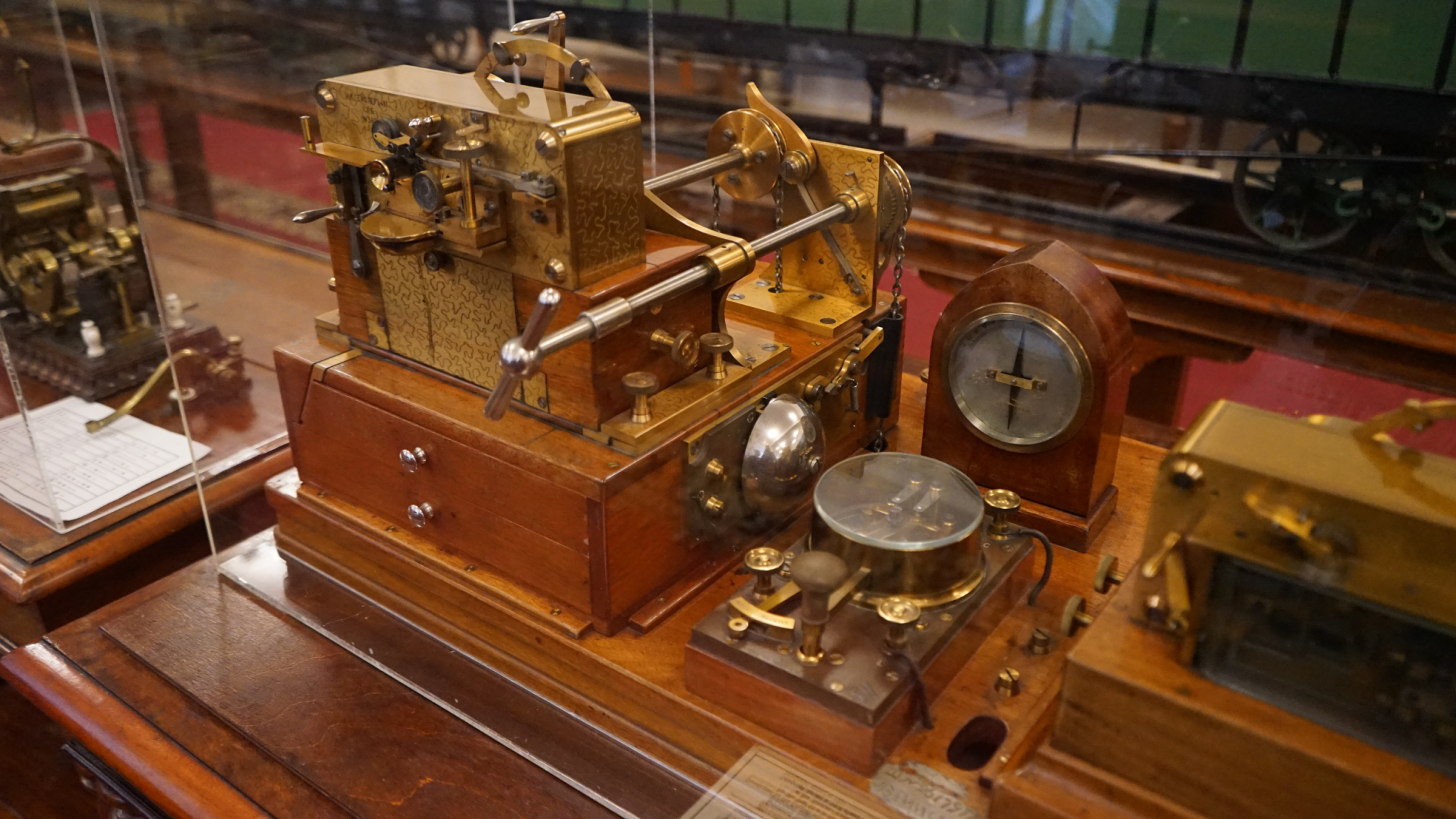

В апреле 1901 года объявлен конкурс на возведение сразу двух постоянных мостов, Дворцового и Большеохтинского. В конкурсную комиссию судей-экспертов вошли ведущие инженеры-мостовики: Н. А. Белелюбский, Г. Н. Соловьев, С. К. Куницкий, Н. Н. Митинский, В. Е. Тимонов.

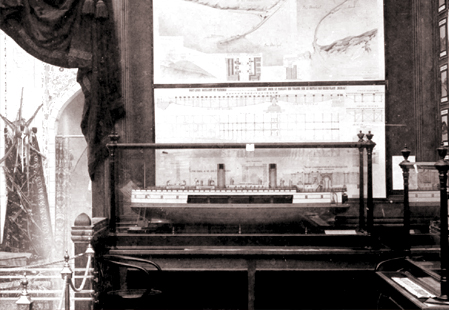

На конкурс поступило 27 эскизных проектов, в том числе 13 — от петербургских авторов. Все проекты демонстрировались в Александровском зале Городской думы и, по мнению современников, «производили далеко не выгодное впечатление». В числе участников конкурса была французская фирма «Батиньоль», которая проектировала Троицкий мост. Ее проект также был отклонен, и комиссия объявила новый конкурс.

К весне 1908 года комиссией экспертов были разработаны новые «технические условия для составления проекта постоянного Дворцового моста». Существенное отличие новых «Технических условий» утверждённых городской Думой, от программы конкурса 1901 года заключалось, во-первых, в том, что в них четко указывалось размещение разводного пролёта в «средней части реки» и ширина его устанавливалась не менее 42,67 м (в конкурсной программе 1901 года размещение разводной части не лимитировалось, а ширина требовалась всего 32 м). Во-вторых, требование, чтобы мост соответствовал «красоте вблизи расположенных зданий», существенно корректировалось тем, что выбор конструктивного решения ограничивался: «Мост должен быть с ездой по верху» (в конкурсной программе 1901 года указывалось, что «система моста представляется на усмотрение проектирующих»).

Победителем был признан проект инженера Андрея Пшеницкого и архитектора Роберта-Фридриха Мельцера. На чертеже исполненного Мельцером фасада моста 15 января 1911 года император Николай II написал: «Одобряю».

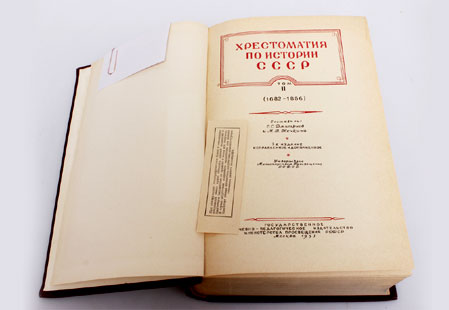

В 1911 году с Обществом Коломенского завода был подписан «Договор о постройке постоянного Дворцового моста», согласно которому сооружение переправы и её испытания должны были быть закончены к осени 1913 года. Текст состоит из 40 пунктов.

Интересные факты из договора:

— «Надзор городской Управы или исполнительной комиссии за постройкой моста отнюдь не слагает с общества Коломенского завода ответственности в случаях несоответствия моста утвержденному исполнительному проекту и неправильного действия моста, и такую ответственность общество принимает исключительно на себя»

— «Все работы должны быть выполнены из русских материалов, русскими рабочими и русскими инженерами»

— «Освидетельствование материалов до приступа к работе не избавляет общество от полной ответственности за доброкачественность работ, исполненных из этих материалов. И в случае если работы при их приемке будут найдены недоброкачественными или неправильно произведенными, то общество обязано разобрать забракованные работы и исполнить их вновь»

Сооружение постоянного Дворцового моста было начато в октябре 1911 года, а открытие планировалось на ноябрь 1913 года. Однако строительство затянулось. В апреле 1914 года работам помешало наводнение, затем началась Первая Мировая война.

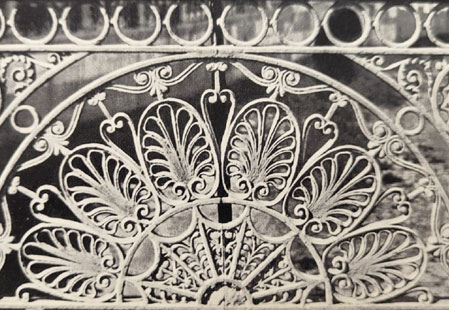

Мост был построен к концу 1916 года. Тогда петербуржцы увидели новый мост через Неву без архитектурной отделки: на разводном пролете был уложен деревянный настил, перила – деревянные, а вместо гранитных парапетов на опорах и устоях были установлены фанерные. Перила, фонари, павильоны управления Дворцового моста — все это было создано уже в годы советской власти.

Однако сегодня, по прошествии почти 110 лет, Дворцовый мост является визитной карточкой Санкт-Петербурга. Ежедневное разведение моста в ночное время превратилось в настоящую традицию, символизирующую красоту и величие Северной столицы.

Григорий Никифорович Соловьев, будучи профессором и специалистом высочайшего уровня, внёс существенный вклад в проектирование Дворцового моста. Однако до открытия переправы инженер не дожил – он скончался летом 1916 года. Авторитетные специалисты считают, что роль Григория Никифоровича в создании Дворцового моста невозможно переоценить.

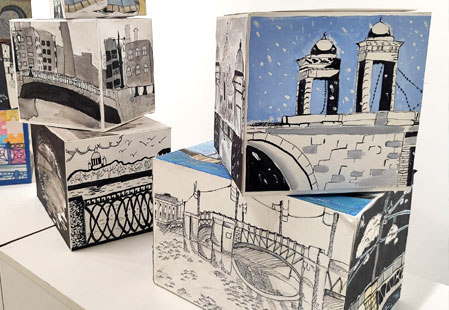

Приглашаем вас в «Новогоднюю мастерскую»!

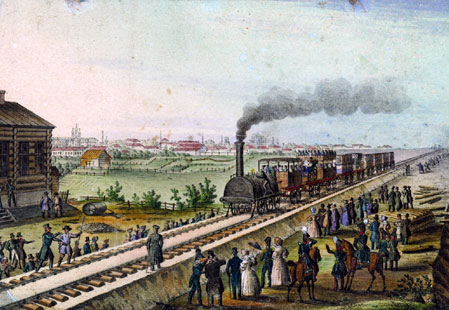

Приглашаем вас в «Новогоднюю мастерскую»! Мы объявили конкурс для юных мастеров от 3 до 15 лет. В этом году темы для творчества связаны с нашими экспозициями: создайте игрушку, посвященную железнодорожному транспорту, мостам, вокзалам России или спроектируйте свой собственный авторский мост.

Мы объявили конкурс для юных мастеров от 3 до 15 лет. В этом году темы для творчества связаны с нашими экспозициями: создайте игрушку, посвященную железнодорожному транспорту, мостам, вокзалам России или спроектируйте свой собственный авторский мост. Ваша фантазия и умелые руки помогут сделать нашу музейную елку по-настоящему уникальной. Лучшие работы будут радовать гостей на площадках Центрального музея железнодорожного транспорта и Музея мостов все новогодние каникулы.

Ваша фантазия и умелые руки помогут сделать нашу музейную елку по-настоящему уникальной. Лучшие работы будут радовать гостей на площадках Центрального музея железнодорожного транспорта и Музея мостов все новогодние каникулы.

Спешите принять участие в Олимпиаде школьников по истории инженерного дела!

Спешите принять участие в Олимпиаде школьников по истории инженерного дела! Прямо сейчас идет регистрация на участие в Олимпиаде школьников по истории инженерного дела. Это совместный проект Санкт-Петербургского государственного университета и Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Прямо сейчас идет регистрация на участие в Олимпиаде школьников по истории инженерного дела. Это совместный проект Санкт-Петербургского государственного университета и Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации. Для участия необходимо написать научно-исследовательскую работу на одну из предложенных тем, заполнить анкету и направить все документы по адресу электронной почты

Для участия необходимо написать научно-исследовательскую работу на одну из предложенных тем, заполнить анкету и направить все документы по адресу электронной почты  Участникам заключительного этапа предстоит провести публичную защиту своей работы в дистанционном формате. Ждем ваши научные труды до апреля 2026 года!

Участникам заключительного этапа предстоит провести публичную защиту своей работы в дистанционном формате. Ждем ваши научные труды до апреля 2026 года!

Дорогие друзья! Рады объявить о старте нашего конкурса елочных игрушек «Новогодняя мастерская»! Каждый год юные петербуржцы приносят свои сказочные работы для украшения ёлок в Центральном музее железнодорожного транспорта и в Музее мостов.

Дорогие друзья! Рады объявить о старте нашего конкурса елочных игрушек «Новогодняя мастерская»! Каждый год юные петербуржцы приносят свои сказочные работы для украшения ёлок в Центральном музее железнодорожного транспорта и в Музее мостов. Ваши украшения должны быть выполнены в тематике железнодорожного транспорта или посвящены теме мостов. В этом году мы также добавили две номинации: «Вокзалы России» и «Мост, который придумал я».

Ваши украшения должны быть выполнены в тематике железнодорожного транспорта или посвящены теме мостов. В этом году мы также добавили две номинации: «Вокзалы России» и «Мост, который придумал я». Мы ждем ваши волшебные игрушки с 25 ноября по 27 декабря 2025 года по адресам:

Мы ждем ваши волшебные игрушки с 25 ноября по 27 декабря 2025 года по адресам: Обращаем ваше внимание, что перед тем, как принести работу в музей, необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке:

Обращаем ваше внимание, что перед тем, как принести работу в музей, необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке: