Встреча с хозяйкой Тайги:

Эта встреча состоялась в мае 1975 года, когда только установили палатки, но не было ни печек, ни доставки питьевой воды. Воду брали в реке Тыя, на берегу которой расположились наши два отряда комсомольцев Ленинграда «Атланты» и «Прометей ».

Просека – будущий Ленинградский проспект Северобайкальска. Вдали палаточный «городок» комсомольских отрядов Ленинграда «Атланты» и «Прометей». Лето 1975 г.

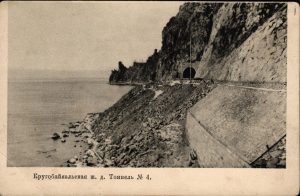

Берег был очень крутой, река бурная с чистейшей водой. Посередине реки лежали валуны. Вид был красивый: бурная река, крутые берега, кедры, которые «врезаются в небо…».

Взяв ведро, а я была дежурной по палатке, стала аккуратно спускаться по очень крутой тропинке к реке. И вдруг, оторвав глаза от дорожки, я замерла. Передо мной предстало изумительное зрелище: на одном из валунов, которые лежали посреди Тыи, стояла хозяйка Тайги с двумя медвежатами. Медведица опускала лапу в воду и, после несложных манипуляций, доставала рыбку и съедала её. Медвежата повторяли всё за мамой. Я присутствовала при уроке добывания еды!

Продолжалось «обучение» не более 5-10 минут. Я находилась довольно далеко и высоко от них, но мать-медведица почувствовала человека и заторопилась на другой берег. Медвежата, смешно топая лапами, последовали за ней.

К сожалению, фотоаппарата у меня с собой не было и всю эту красоту встречи я сохранила только в памяти.

Печальная история. Июнь 1975 года.

Трудно было привыкать к таёжной жизни. Нас распределили по бригадам и утром отвозили на строительство мостиков. Уставали.

Шкурили стволы деревьев и называлась эта профессия «сучкоруб 2-го разряда». Получалось у меня плохо, но я старалась. В середине рабочего дня обед: тушёнка с макаронами, чай. Пища с костра, чай из Тыи казались божественно вкусными!

Река Тыя, Северобайкальск.

Примерно в 16:00 за нами приезжала бортовая машина и увозила назад в лагерь. Дальше шёл обычный быт: стирка, готовка, посиделки у костра. Самое тяжёлое было доставать воду из реки.

Мне часто помогал милый мальчик из отряда: подходил, брал ведро, набирал воду и приносил в палатку. Потом молча уходил. Было ему примерно 20 лет и звали его Володя Ильин ( могу что-то перепутать).

После работы он уходил на берег Тыи и что-то писал в тетрадке. Все заметили как нежно он смотрел на Валю Красовскую – смешливую, весёлую девчонку из Белоруссии.

В один из июньских дней, когда все были заняты своими делами после работы, я услышала шум, крик. Ребята побежали к реке. Случилось страшное: споткнулся на камнях, видимо шёл по воде, и утонул Володя!!!

На похороны приехал отец Володи. Хоронили в Нижнеангарске (у нас в Северобайкальске ещё не было кладбища). Весь отряд шёл за гробом.

Вечером у костра нам рассказывал о сыне его отец. Отец работал сельским учителем. Володя много читал и мечтал поехать на «стройку века». Потом отец нашёл его тетрадь и прочитал нам Володины стихи и рассказы о Байкале, о красивой природе, о людях БАМа. Это была наша первая потеря. Несчастный случай. Явно, парень был талантлив, с чистой и нежной душой! Мы его помним!

Преемственность поколений.

Прошло 50 лет с момента отправки первых отрядов комсомольцев на строительство Байкало-Амурской Магистрали. Вся страна отмечает это событие.

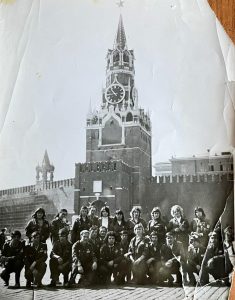

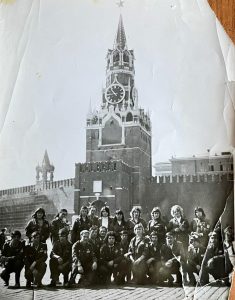

Отряд ленинградских комсомольцев «Прометей» на Красной площади в Москве 23 апреля 1975 г. по дороге на строительство Байкало-Амурской магистрали.

Пригласили и меня рассказать о БАМе в библиотеку № 7 «Спутник» Московского района Санкт – Петербурга. Я работала на БАМе с 29 апреля 1975 года по июнь 1980 года в самом сердце стройки на Байкале, сначала в посёлке Нижнеангарск, а затем в Северобайкальске.

Это были самые яркие годы в моей жизни и я с удовольствием согласилась рассказать о них.

Пригласила меня библиотекарь Яныкиева Ирина Анатольевна. Встреча была хорошо организована: снимки Байкала, рассказ о природе прибайкалья, песни БАМовских лет.

Библиотека № 7 «Спутник» Московского района Санкт-Петербурга. Татьяна Алексеевна Ахметзянова рассказывает о своей жизни на БАМе.

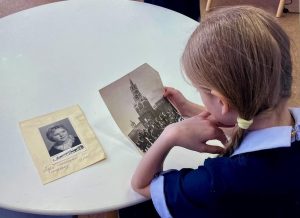

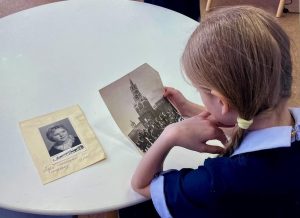

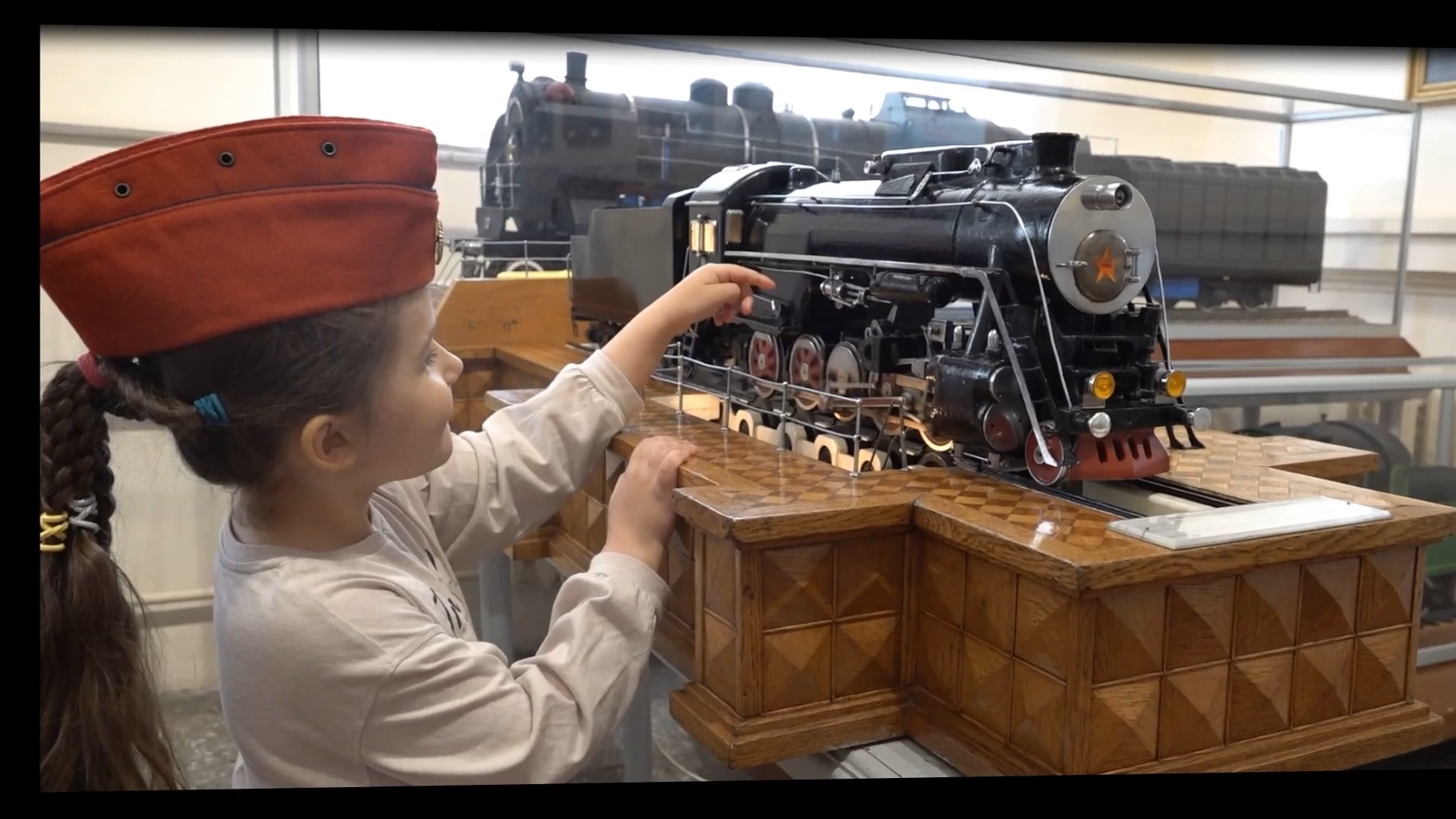

Перед началом встречи к нам подошла трогательная девчушка лет 10 – 12 с двумя длинными косичками и очень добрыми глазами и попросилась присутствовать на встрече. Я спросила: «Тебе это будет интересно?» «Очень» — ответила она — «Я так мало знаю о Байкале».

Встреча прошла на одном дыхании. Я принесла снимки и раздала присутствующим. Да, забыла сказать, что девочку звали Лиза. Она с интересом рассматривала фотографии, задавала вопросы. (см. Снимок, где Лиза рассматривает фотографию нашего отряд «Прометей», сделанную в Москве на Красной площади 23 апреля 1975 г. по дороге на БАМ). По окончании встречи мы пили чай и вопросы, вопросы… Больше всех вопросы задавала Лиза.

Лиза рассматривает фотографию отряда «Прометей», снятую на Красной площади в Москве 23 апреля 1975 г.

Почти каждый день после школы она приходит в библиотеку: в кружке делает поделки, просматривает новинки, читает, ходит на лекции и экскурсии.

Надеюсь, что таких детей будет больше и они расскажут своим детям о том, как строилась Байкало-Амурская Магистраль , о том как велика и хороша наша Родина — Россия. Из разговоров взрослых, я узнала, что Лиза мечтает поступить в военное училище. Низкий поклон её матери за воспитание девочки!

Истории написаны Татьяной Алексеевной Ахметзяновой в апреле 2024 г. Фотографии из личного архива Ахметзяновой Т. А.

Материал подготовила Пескова Т. Г.

Приглашаем в среду, 13 ноября в 17.00, на концерт «Четыре века клавирной музыки». Вход свободный.

Приглашаем в среду, 13 ноября в 17.00, на концерт «Четыре века клавирной музыки». Вход свободный. В программе — произведения Л. Бетховена, С. Рахманинова И.С. Баха, и других композиторов, в исполнении Александра Картинцева.

В программе — произведения Л. Бетховена, С. Рахманинова И.С. Баха, и других композиторов, в исполнении Александра Картинцева.

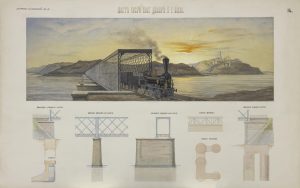

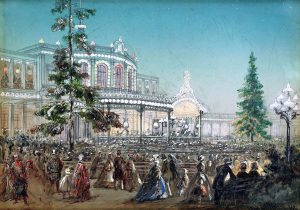

В обновленных залах Музея мостов стартует новый сезон «Музыкальных салонов»!

В обновленных залах Музея мостов стартует новый сезон «Музыкальных салонов»!

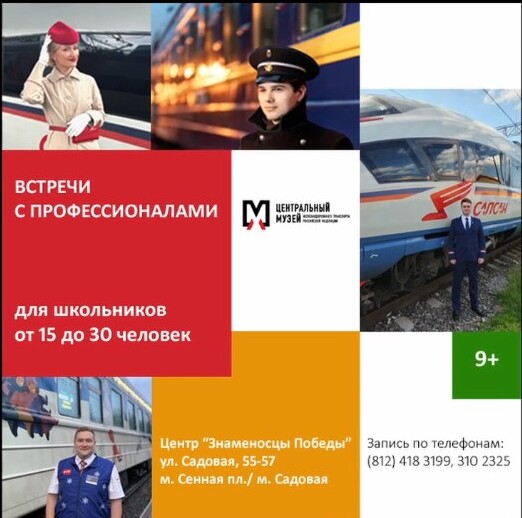

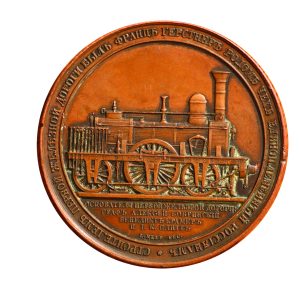

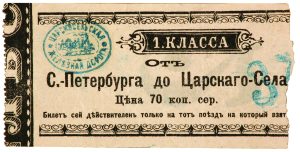

Путешествие на поезде начинается с железнодорожного вокзала. Здесь всегда кипит жизнь! А если остановиться и понаблюдать за пассажирами, то несложно увидеть много интересных случаев.

Путешествие на поезде начинается с железнодорожного вокзала. Здесь всегда кипит жизнь! А если остановиться и понаблюдать за пассажирами, то несложно увидеть много интересных случаев.

Расписание на ноябрь.

Расписание на ноябрь. 2 ноября— суббота—

2 ноября— суббота—  11:30,

11:30,