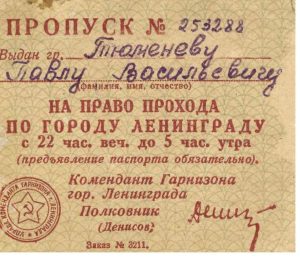

Именно на основании этого документа были развернуты проектно-изыскательские работы и началась первая очередь строительства БАМа.

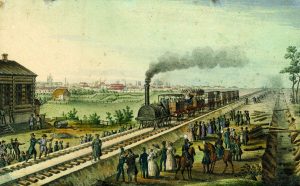

Давайте обратимся к истории и посмотрим, что послужило предпосылкой для возведения магистрали и в каких условиях приходилось трудиться строителям в тот период.

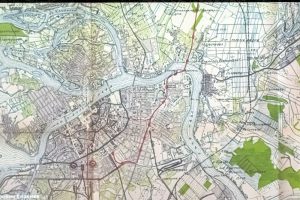

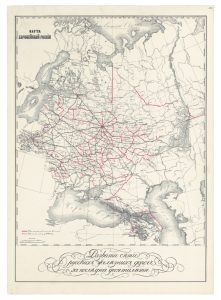

Одним из основных факторов, послуживших началу строительства БАМа, стал захват Маньчжурии Японией в 1931 году и других территории Северного Китая. Данную территорию Япония начала обустраивать под плацдарм для нападения на территорию Дальнего Востока СССР. Самым уязвимым местом в сложившейся стратегической обстановки являлась железная дорога, а точнее участок Транссибирской магистрали, проходящий в непосредственной близости с границей Китая. Никаких других путей сообщения для доставки военных грузов в этот регион СССР не существовало.

В связи со сложившейся угрожающей обстановкой на Дальнем Востоке, Политбюро ВКП (б) на закрытом заседании принимает решение строить параллельную Транссибу (в данном регионе) железную дорогу – которая и получит аббревиатуру БАМ.

Народный Комиссариат Путей Сообщения (НКПС) в октябре 1932 года, издает приказ «Об организации Всесоюзного объединения по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и ликвидации Дальжелдорстроя». Была сформирована новая структура— Управление строительства Байкало-Амурской магистрали (УС БАМ НКПС). В мае 1932 года началось создание районных отделений БАМа. Каждому отделению поручалось строительство трассы длиной 600 км., с ориентировочным числом рабочих 8-9 тыс. человек.

В 1932 году для строительства магистрали был создан БАМлаг, который был в оперативном управлении и подчинялся непосредственно ГУЛАГ НКВД.

Перед БАМлагом ставились три основные задачи: строительство Байкало-Амурской железной дороги, прокладка вторых путей на Транссибе (в частности, на Забайкальской и Уссурийской железных дорогах), лесозаготовка, деревопереработка и добыча золота.

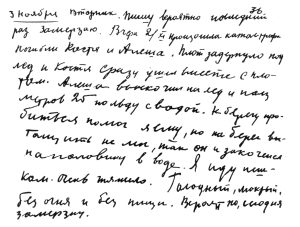

Также не менее интересны изыскания, предшествовавшие началу строительства.

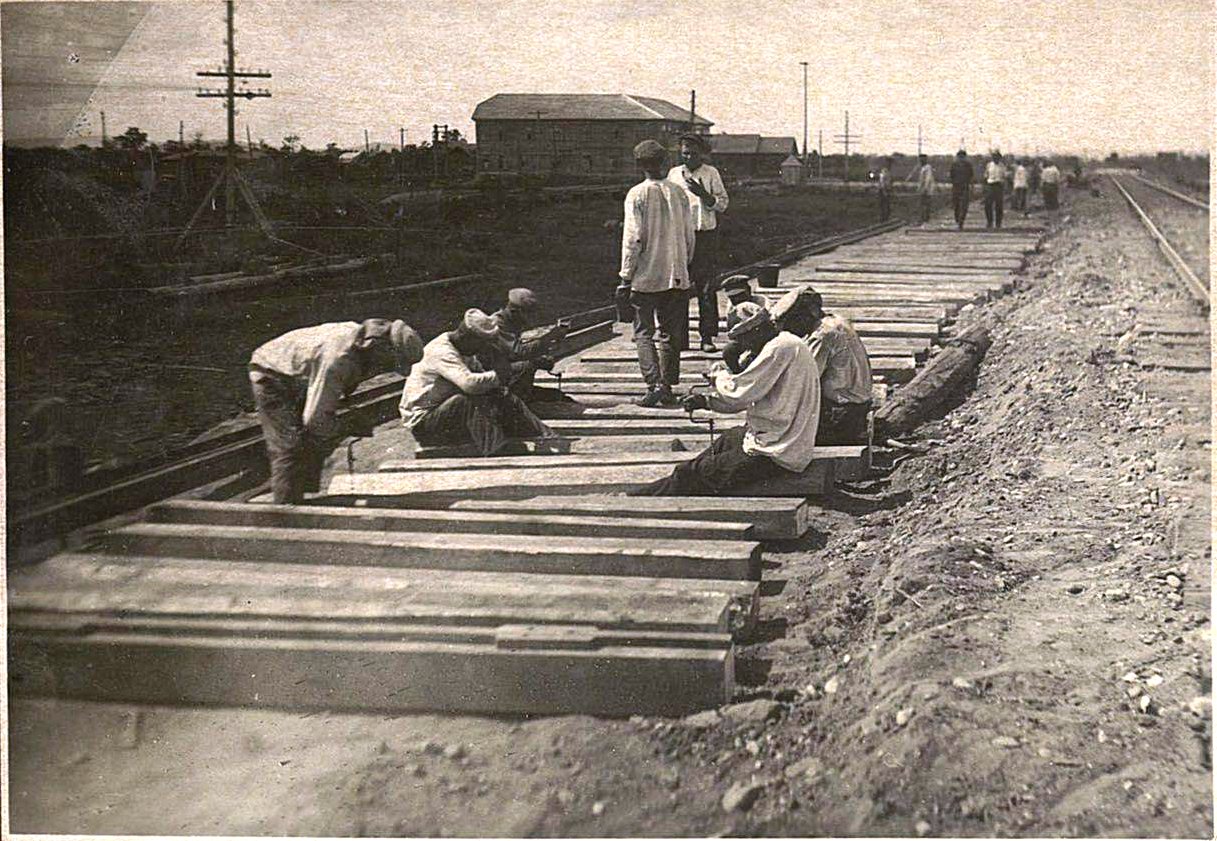

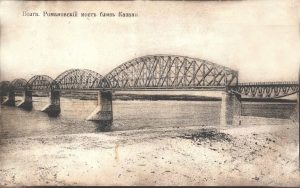

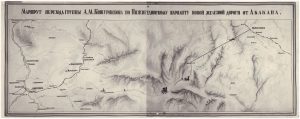

В условиях непроходимой тайги наземная разведка местности не везде была возможна, поэтому широко использовалась новая для того времени технология аэрофотосъемки. В 1937 г. материала было достаточно, чтобы запроектировать участки от Тайшета до Братска и от Тынды до Советской Гавани и начать строительство. Реально строить БАМ начали только в 1938 г. с сооружения подходов к будущей трассе от Транссиба, по которым можно было бы подвозить строителей и материалы, необходимые для стройки. Это линии БАМ — Тында и Известковая — Ургал.

Первая очередь строительства БАМа, к сожалению, не особо широко известна и до сих пор не до конца изучена, но именно с 13 апреля 1932 года мы можем вести историю одной из самых крупнейших железнодорожных магистралей мира.