Уважаемые посетители! 1 и 9 мая Музей мостов будет закрыт. В остальные выходные и праздничные дни музей работает в стандартном режиме.

Будьте внимательны при планировании своего визита.

Уважаемые посетители! 1 и 9 мая Музей мостов будет закрыт. В остальные выходные и праздничные дни музей работает в стандартном режиме.

Будьте внимательны при планировании своего визита.

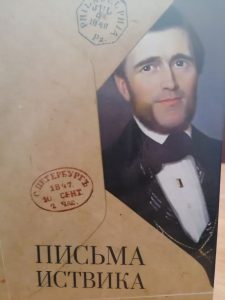

Письма Иствика- это собрание увлекательных, полных живых описаний семейных писем, большинство из которых создано Эндрю Иствиком, его женой Лидией и старшим сыном Эдвардом в течение шести лет, когда эта семья из американского города Филадельфия жила в Санкт-Петербурге.

Иствик и два других американца: Джозеф Харрисон (мл.) и Томас ДеКей Уайненс в 1844 году стали партнерами и получили от российского императора Николая I контракт на три миллиона долларов на строительство локомотивов и вагонов для первой железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. В то время как другой американец Джордж Уистлер, отец знаменитого художника, принимал участие в строительстве 420-мильной железной дороги, контрагенты управляли заводским комплексом на берегу Невы.

Здесь, на Александровском Главном Механическом заводе (ныне Пролетарский завод), американцы заработали свое состояние, несмотря на российские особенности ведения дел и сложности руководства девятью сотнями крепостных рабочих.

Письма описывают повседневную жизнь и работу в царской России в сравнении с жизнью молодой американской республики. В чужой стране Иствики ясно показывают свою любовь к Богу, стране и семье. Они стали свидетелями восстаний, суровых русских зим, эпидемии холеры и участия России в европейских революциях 1848 года. В конце концов семья вернулась в Филадельфию, где Иствик построил свой роскошный дом на исторической территории колониальных садов Бартрам.

Чудом письма оставались почти нетронутыми на протяжении более 140 лет, и, хотя эти письма читались на семейных собраниях в течение нескольких поколений, они никогда не были собраны воедино. Истинная непрерывность событий, эмоции и чувства оставались скрытыми от широкой общественности, за исключением самых близких родственников. Поэтому в 1975 году перед группой энтузиастов появилась задача собрать вместе все письма и переписать их. Этот проект, который длился три года, потребовал значительных затрат и усилий.

Все письма последовательно пронумерованы, а заголовки вставлены для ясности. Адресаты и даты остались без изменений. Следует отметить, что в XIX веке в России использовался юлианский, а не григорианский календарь, поэтому даты выражаются как в O.S. (старый стиль) и N.S. (новый стиль). Что касается транскрипции, каждая буква оригинала была тщательно изучена. Были исправлены очевидные орфографические ошибки, вставлены пропущенные слова и убраны лишние, исправлена пунктуация. Однако курсив и подчеркивание в каждом письме является оригинальными. Текст был разбит на параграфы в зависимости от смысла для облегчения понимания. Были вставлены сноски, чтобы помочь читателю в тех местах, где могли возникнуть трудности. В остальном письма в точности соответствуют оригиналу.

Дэвид Дж. Нэпп, Элирия, Огайо

7 декабря 1983 г.

Предлагаем вашему вниманию, одно из писем, опубликованных в книге.

От Эдварда П. Иствика

Адресовано: Г-же Л. А. Иствик, Филадельфия, США

Санкт-Петербург, 16 декабря 1844г

Дорогая мама,

Пока у меня есть возможность написать Вам, я ее использую, так как не смогу делать это так же часто, как раньше, ведь сейчас почта отправляется через Англию только один раз в месяц.

Сейчас довольно холодно, ниже нуля, кажется, это холоднее, чем дома. Река замерзла, по ней ездят сани. Я сказал Вам, что у нас температура ниже нуля, но так бывает не всегда, потому что погода очень переменчивая. В один день ниже нуля, а на следующий день уже выше.

Атмосфера влажная, все деревья белые, и выглядит это так, как если бы они были засыпаны снегом. Это их делает очень красивыми. Если бы Вы вышли на улицу, Вы бы увидели, что у мужчин белые от инея бакенбарды, особенно у нашего кучера. У него сосульки свисают со рта, поэтому на него очень забавно смотреть. Сани здесь отличаются от наших, они намного ниже. Некоторые из них очень красивы, особенно те, которые побольше, и могут вместить двух человек. Снега у нас выпало мало, вряд ли хватит для катания на санях, так как снег очень сухой и вскоре он станет похож на лед. Люди начинают строить ледяные холмы, и мистер Том Уайненс тоже готовится сделать в своем саду. Дамы, как и джентльмены, катаются с этих холмов.

Поскольку Вы собираетесь приехать в Россию, Вам и бабушке, если она приедет, предстоит долгое путешествие. У меня есть несколько мелочей, которые я хотел бы, чтобы Вы привезли мне, если Вас это не затруднит. Я о книгах: «Грамматика английского языка» Смита и «Робинзон Крузо».

Теперь я расскажу Вам немного о том, как бороться с морской болезнью на борту корабля. По своему опыту я знаю, что, собираясь взойти на борт корабля, нельзя есть много тяжелой пищи. Я ел её до того, как отправился в путь, и после этого мне было плохо. Также я думаю, что лучше не давать детям миндаль. Я съел много миндаля уже на борту корабля и заболел после этого, и меня бы тошнило всё время, если бы отец не сказал, что надо пе- рестать его есть. Также выведите детей из парадных комнат как можно скорее утром, так как их с большой вероятностью укачает в них. Будет неплохо, если Вы возьмёте с собой имбирные лепешки и перец, потому что мне они очень помогли, когда я не мог ничего есть. Скажите бабушке, что она должна приехать.

У меня больше нет времени писать Вам, поэтому я завершаю своё письмо. Надеюсь, Вы здоровы. Ваш любящий сын, Эдвард Иствик.

Книгу «Письма Иствика», вы можете приобрести в кассе ЦМЖТ РФ.

Директор Центрального музея железнодорожного транспорта РФ Владимир Иванович Мителенко награжден государственной наградой- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Торжественная церемония проходила в Смольном. Губернатор Санкт- Петербурга Александр Дмитриевич Беглов тепло поприветствовал присутствующих. За яркие достижения, прорывные успехи и добросовестный труд государственные награды были вручены лучшим инженерам, ученым, педагогам, медикам, представителям промышленных, транспортных предприятий, работникам сферы гособоронзаказа, судостроительной и других ключевых отраслей.

«Очень важно, что во всех отраслях люди награждаются государственными наградами, отмечаются президентом. Это говорит о том, что вы все очень хорошо трудитесь. Поэтому огромное вам спасибо», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Конечно, это награда коллективу старейшего научно- технического музея: и нынешнему поколению научных сотрудников, и всех, кто более двухсот лет сохранял уникальные коллекции», – отметил Владимир Иванович Мителенко.

Всего глава города вручил более полусотни наград. В их числе ордена, медали, почётные звания и благодарности президента России, а также знаки отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом и грамоты губернатора Северной столицы.

График работы музея на Майские праздники:

30 апреля- сокращенный день, музей открыт для посетителей с 10:30 до 16:30 (касса до 16:00).

1 и 9 мая — работает по графику с 10:30 до 16:00 (касса до 15:30).

В период с 2 по 8 мая, 10 и 11 мая- музей работает в обычном режиме.

«Маскировка Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Авторская лекция Юлии Юрьевны Бахаревой.

Музей Мостов приглашает на уникальную лекцию, посвященную малоизвестному, но критически важному аспекту обороны Ленинграда во время блокады: искусству маскировки.

Как купола соборов, шпили и важные промышленные здания превращались в невзрачные постройки или вовсе исчезали с поля зрения? Особое внимание Юлия Юрьевна уделит творческому подходу ленинградских архитекторов, инженеров и художников, которые, используя подручные материалы и нестандартные решения, создавали иллюзии и отвлекали внимание от реальных целей. Будут рассмотрены примеры маскировки мостов, заводов, а также знаменитых архитектурных памятников.

Эта лекция — возможность взглянуть на блокаду Ленинграда под новым углом и оценить вклад почти забытых героев, чья работа спасла город от разрушения.

Бахарева Юлия Юрьевна – историк искусства, советник председателя КГИОП Санкт-Петербурга. Автор исследований, посвященных творчеству ленинградских архитекторов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, вопросам охраны памятников в эти годы и их послевоенного восстановления.

Встреча состоится 7 мая в 18.30 в Музее мостов — Мучной переулок, дом 2.

Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.

Запись осуществляется по телефону: +7 (812) 310-22-18

Дорогие друзья, рады сообщить вам приятные новости!

29 апреля стартует продажа билетов на участие в акции «Ночь музеев», которая в этом году пройдет с 17 на 18 мая! Тема этого года – «Герои». Музей мостов подготовил для вас насыщенную экскурсионную и музыкальную программу – мы будем ждать вас с 6 вечера до 6 утра!

В музейную ночь мы расскажем вам о трех героях: первый долго оставался в забвении, имя второго стало нарицательным, а третий помог совершить открытие в мостостроении.

Инженер Иван Зубков в начале 1941 года руководил прокладкой первых шахт ленинградского метро, в блокадные дни всеми силами спасал осажденный город: строил оборонительные сооружения, переправлял танки на Невский пятачок. Но главным делом его жизни стало строительство легендарной Дороги победы. Экскурсия «Иван Зубков. Инженер победы» начинается в 18:00, 20:00, 22:30, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00.

Ивана Кулибина порой считают легендой, чуть ли не сказочным персонажем. Предлагаем отправиться в творческую экспедицию по следам гения! На экскурсии-расследовании «Кто вы, Иван Кулибин?» разгадаем тайны личности героя и узнаем, как механик-самоучка стал одной из наиболее известных и почитаемых фигур в российской истории. Начало в 18:00, 20:00, 22:30, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00.

Кто из великих музыкантов строил мосты? Какие мелодии вдохновляли инженеров? Зачем мосту смычок и струны? Узнаем ответы на эти вопросы на концерте «Инженер. Скрипка. Точный расчет», посвященном роли музыкального инструмента в мостостроении. Начало в 19:00 и 21:00.

Длительность всех мероприятий — 1 час.

Все экскурсии организованы по сеансам. Покупая билет, необходимо сразу выбрать музей и время посещения. Продажа билетов осуществляется на сайте акции: www.artnight.ru/museum/muz…

24 апреля 2025 года в Музее мостов — филиале Центрального музея железнодорожного транспорта, состоялся очный тур открытого городского конкурса «Дорогами войны к Великой Победе» посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс является открытым городским и проводится при поддержке сетевого сообщества «ПедагогиПатриоты».

Научные сотрудники Центрального музея железнодорожного транспорта приняли участие в оценке объёмно-пространственных макетов, выполненных руками обучающихся и воспитанников образовательных учреждений нашего города. Из ста семидесяти трёх макетов было отобрано всего семь и авторы этих работ выступили перед жюри.

Хочется подробнее рассказать о некоторых работах.

Членам жюри был представлен «Макет санитарного поезда», выполненного коллективом ГБОУ гимназии №155 Центрального района, под руководством Григорьевой Аллы Валентиновны. Выразительность данной работы заключается в детальной проработке темы. Вагон наполнен самолепными животными, разнообразными грядками — продуктами питания, так необходимыми для пациентов данного состава. Детский коллектив, представляя свою работу, исполнил театральное представление и подробнее раскрыл тему.

Наряду с коллективами из школ и одиночными авторами также выступали семейные команды. Работа «Дорога Жизни. Надежда есть!», выполненная Беловым Вячеславом и Натальей, под руководством Лукашевой Любови Геннадьевны впечатлила творческим подходом. Реалистичная проработка полуторки, увязшей в мокром снегу Ладожского озера, выгруженные на снег мешки с провиантом, детскими игрушками и вдаль уходящая дорога, полная опасности и великих трудностей. Выступление автора, выразительно читавшего стихи, подсветило многогранные детские таланты.

Важно отметить, что все участники отборочного тура, помимо создания конкурсных работ, выразительно выступали, преодолев страх и смущение, а жюри получило колоссальное удовольствие и по достоинству оценило каждого.

24 апреля 1854 года в семье Н.А. Вентцеля, действительного статского советника, столоначальника канцелярии Петербургского генерал-губернатора, родился сын Александр. В 1878 году он окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. Начало инженерной деятельности А.Н. Вентцеля было связано с сооружением и эксплуатацией Курско-Киевской железной дороги.

Он принимал участие в строительстве Самаро-Уфимской железной дороги, моста через р. Уфа на участке Уфа-Златоуст, где судьба его свела с инженером путей сообщения Николаем Георгиевичем Гариным-Михайловским, который был всего на два года старше Вентцеля, но уже имел большой практический опыт. В это время Гарин-Михайловский совмещал службу с творчеством – литературной деятельностью. В его произведениях упоминались коллеги-инженеры, описывались особенности сооружения железных дорог в Сибири, бытовые проблемы того времени.

В фондах Центрального музея железнодорожного транспорта сохранился документальный раритет, связанный с А.Н. Вентцелем и Н.Г. Гариным-Михайловским. Инженеры запечатлены на совместном фотоснимке, датированным 1898 годом, оба в форменной одежде Министерства путей сообщения. С 1899 года Александр Николаевич Вентцель служил в Обществе Китайско-Восточной железной дороги, сначала в должности директора-распорядителя, а в 1903- 1920 годах в должности товарища (заместителя) председателя правления.

Умер Вентцель в феврале 1927 г. и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга, его могила сохранилась.

На фото: инженеры путей сообщения А.Н. Вентцель (стоит) и Н.Г. Гарин-Михайловский (сидит). 1898 г.

23 апреля в Музее мостов, филиале Центрального музея железнодорожного транспорта России, состоялось торжественное открытие Фестиваля школьных музеев «Школьные музеи – родному городу». Выставка приурочена ко Дню рождения города. Это совместный проект музея и Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. В этом году была выбрана особая тема — «Детство на берегах Невы».

На церемонии открытия в приветственном слове Владимир Иванович Мителенко, директор Центрального музея железнодорожного транспорта России, отметил важность этого проекта. «Не секрет, что коллекции школьных музеев зачастую пополняются благодаря поисковой и исследовательской деятельности самих активистов школьных музеев.Тем самым вносится немалый, вклад в дело сохранения памяти об истории родного города, а также событиях войны и блокады Ленинграда. Среди участников фестиваля – немало коллекций, которые раскрывают именно эту страницу истории, что особенно актуально в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.»

Заместитель генерального директора Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Евгения Леонидовна Якушева в своем вступительном слове выразила благодарность Музею мостов, сотрудники которого видят большой потенциал в деятельности школьных музеев и поддерживают ребят. «Тема детства близкая и понятная каждому ребенку. Так вы прикасаетесь к истории душой и сердцем, понимаете чувства и эмоции своих родителей, бабушек и дедушек. Это и есть связь поколений».

Региональный куратор по работе со школьными музеями Петербурга Ксения Сергеевна Некрасова обратила внимание на те возможности, которые дает участие в фестивале школьным музеям и юным экскурсоводам.

Церемония открытия началась с энергичного выступления отряда барабанщиков из актива музея гимназии №293 им. В.С. Гризодубовой Красносельского района под руководством Дениса Николаевича Голубева, которое произвело невероятное впечатление на гостей.

Подарком для всех слушателей стали трогательные стихотворения, посвящённые Петербургу в исполнении Дмитрия Телкова и Вадима Каирова, воспитанников студии художественного слова Детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров» (педагог Скрыдлова Н.Г.).

Участники вернисажа познакомились с экспозицией, которую представила Анна Владимировна Костромидина, заведующая сектором по связям с общественностью и развитию музея, куратор выставки. Провести экскурсию по выставке Анне Владимировне помогли юные экскурсоводы школьных музеев.

В рамках фестиваля представлено более 250 предметов, которые раскрывают тему «Детство на берегах Невы» и рассказывают историю образования и досуга юных жителей нашего города. На выставке условно представлено 4 раздела: этнографическая инсталляция, посвящённая истории приневских земель, где особое внимание уделено традиционным игрушкам; секция, раскрывающая историю образования в Петербурге-Петрограде-Ленинграде; значительный раздел, посвященный детству в блокадном Ленинграде, а в завершении можно познакомится уже с послевоенными игрушками юных ленинградцев.

Представленные предметы в полной мере отражают многовековую и многогранную историю города, а каждый из них содержит свою историю, свою тайну, которые раскроют посетителям юные экскурсоводы в дни проведения фестиваля с 23 апреля по 21 мая. Приглашаем всех желающих!

«Маскировка Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Авторская лекция Юлии Юрьевны Бахаревой.

Музей Мостов приглашает на уникальную лекцию, посвященную малоизвестному, но критически важному аспекту обороны Ленинграда во время блокады: искусству маскировки.

Как купола соборов, шпили и важные промышленные здания превращались в невзрачные постройки или вовсе исчезали с поля зрения? Особое внимание Юлия Юрьевна уделит творческому подходу ленинградских архитекторов, инженеров и художников, которые, используя подручные материалы и нестандартные решения, создавали иллюзии и отвлекали внимание от реальных целей. Будут рассмотрены примеры маскировки мостов, заводов, а также знаменитых архитектурных памятников.

Эта лекция — возможность взглянуть на блокаду Ленинграда под новым углом и оценить вклад почти забытых героев, чья работа спасла город от разрушения.

Бахарева Юлия Юрьевна – историк искусства, советник председателя КГИОП Санкт-Петербурга. Автор исследований, посвященных творчеству ленинградских архитекторов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, вопросам охраны памятников в эти годы и их послевоенного восстановления.

Встреча состоится 7 мая в 18.30 в Музее мостов — Мучной переулок, дом 2.

Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.

Запись осуществляется по телефону: +7 (812) 310-22-18

50 лет назад, 22 апреля 1975 года, в Ленинграде от перрона Московского вокзала отошел специально сформированный эшелон, пассажирами которого были первостроители«Ленинградского участка» Байкало-Амурской магистрали – крупнейшей ударной комсомольской стройки Советского Союза.

Ветераны-члены БАМовского содружества Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретились в музее, чтобы подарить друг другу настоящий праздник.

Владимир Иванович Мителенко, директор ЦМЖТ РФ приветствовал гостей: «Поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой! В этом зале присутствуют те, кто реализовывал один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов всего XX века. Мы гордимся, что местом притяжения участников строительства БАМа в юбилейный год стал именно наш музей. Сегодня наша задача -продолжать работу по пополнению коллекции, сохранению исторического наследия строителей магистрали, вашего наследия», — подчеркнул Владимир Иванович.

На БАМ съезжались тысячи молодых людей со всех концов страны. Они трудились в сложнейших условиях: вечная мерзлота, суровый климат и бездорожье. Несмотря на все трудности, комсомольцы сумели проложить сотни километров железной дороги. С песней по жизни идти веселее! Именно в такой радостной атмосфере и прошел праздничный вечер, на протяжении которого звучали песни комсомольской юности наших героев.

А мы напоминаем, что в нашем музее идут последние дни выставки «БАМ судьбах людей». Успейте посетить!

«Маскировка Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Авторская лекция Юлии Юрьевны Бахаревой.

Музей Мостов приглашает на уникальную лекцию, посвященную малоизвестному, но критически важному аспекту обороны Ленинграда во время блокады: искусству маскировки.

Как купола соборов, шпили и важные промышленные здания превращались в невзрачные постройки или вовсе исчезали с поля зрения? Особое внимание Юлия Юрьевна уделит творческому подходу ленинградских архитекторов, инженеров и художников, которые, используя подручные материалы и нестандартные решения, создавали иллюзии и отвлекали внимание от реальных целей. Будут рассмотрены примеры маскировки мостов, заводов, а также знаменитых архитектурных памятников.

Эта лекция — возможность взглянуть на блокаду Ленинграда под новым углом и оценить вклад почти забытых героев, чья работа спасла город от разрушения.

Бахарева Юлия Юрьевна – историк искусства, советник председателя КГИОП Санкт-Петербурга. Автор исследований, посвященных творчеству ленинградских архитекторов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, вопросам охраны памятников в эти годы и их послевоенного восстановления.

Встреча состоится 7 мая в 18.30 в Музее мостов — Мучной переулок, дом 2.

Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.

Запись осуществляется по телефону: +7 (812) 310-22-18

«Маскировка Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Авторская лекция Юлии Юрьевны Бахаревой.

Музей Мостов приглашает на уникальную лекцию, посвященную малоизвестному, но критически важному аспекту обороны Ленинграда во время блокады: искусству маскировки.

Как купола соборов, шпили и важные промышленные здания превращались в невзрачные постройки или вовсе исчезали с поля зрения? Особое внимание Юлия Юрьевна уделит творческому подходу ленинградских архитекторов, инженеров и художников, которые, используя подручные материалы и нестандартные решения, создавали иллюзии и отвлекали внимание от реальных целей. Будут рассмотрены примеры маскировки мостов, заводов, а также знаменитых архитектурных памятников.

Эта лекция — возможность взглянуть на блокаду Ленинграда под новым углом и оценить вклад почти забытых героев, чья работа спасла город от разрушения.

Бахарева Юлия Юрьевна – историк искусства, советник председателя КГИОП Санкт-Петербурга. Автор исследований, посвященных творчеству ленинградских архитекторов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, вопросам охраны памятников в эти годы и их послевоенного восстановления.

Встреча состоится 7 мая в 18.30 в Музее мостов — Мучной переулок, дом 2.

Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.

Запись осуществляется по телефону: +7 (812) 310-22-18

В Музее мостов (Санкт-Петербург) прошла пресс-конференция конкурса «Культурный метод», объединившая представителей вузов, музеев и креативной молодежи из России и Беларуси.

Главная тема — как международное взаимодействие помогает раскрыть творческий потенциал студентов и развивать культурную среду. Представители Президентской академии и Полоцкого государственного университета обсудили идеи совместных студенческих проектов, стажировок и расширения географии конкурса. Партнёры конкурса — Центральный музей ж/д транспорта РФ и Национальный Полоцкий музей-заповедник — выразили готовность активнее вовлекать студентов в свою деятельность, организации ждут будущих сотрудников.

Светлана Левина: «Конкурс развивается, выходит на международный уровень — и мы не планируем останавливаться! Появилась идея создания международных команд».

Никита Гришанин: «Важно, чтобы конкурс организовывала молодежь. Мы создаём пространство, где можно пробовать, творить и расти».

Елена Асташова: «Музею нужны молодые профессионалы — и конкурс помогает их находить».

Алексей Радюк: «Это шанс для студентов выйти за рамки аудитории и стать настоящими участниками культурной жизни». Славина Гаврилова: «Важно, чтобы студенты почувствовали: их труд ценен. Это может изменить их жизнь».

«Культурный метод» — это не просто конкурс, а платформа для международного диалога, творчества и культурных связей. Вперёд — к новым проектам и идеям!

50 лет назад, 22 апреля 1975 года, в Ленинграде от перрона Московского вокзала на строительство Байкало-Амурской магистрали отошел специально сформированный эшелон с отрядом «Комсомолец Ленинграда» во главе с командиром В.П. Зинкевичем и комиссаром А.Д. Кошкиным.

Кандидаты в отряд проходили предварительно трудовую практику на ударных областных комсомольских стройках. «Комсомолец Ленинграда» перед отбытием на БАМ торжественно прошел по улицам города.

Отряд был многочисленный, около двухсот человек, которых разделили на четыре линейных отряда: «Дзержинец», «Монолит», «Прометей» и «Атлант». Комсомольцы Ленинграда приступили к работе на Бурятском участке БАМа, в посёлках Новый Уоян и Северобайкальск.

Ленинградцам пришлось выдержать непростые испытания. Рубка леса, путевые работы, благоустройство поселков, строительство жилых и общественных зданий – вот неполный перечень работ, осуществленных бойцами студенческих, комсомольских стройотрядов.

Для членов БАМовского содружества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «стройка века» – это целая жизнь. У каждого из них по-разному сложились судьбы, родились дети, они проживают в разных городах. Но по-прежнему ребят, «Комсомольцев Ленинграда», объединяет одна судьба, одна дорога – Байкало- Амурская магистраль.

«Маскировка Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Авторская лекция Юлии Юрьевны Бахаревой.

Музей Мостов приглашает на уникальную лекцию, посвященную малоизвестному, но критически важному аспекту обороны Ленинграда во время блокады: искусству маскировки.

Как купола соборов, шпили и важные промышленные здания превращались в невзрачные постройки или вовсе исчезали с поля зрения? Особое внимание Юлия Юрьевна уделит творческому подходу ленинградских архитекторов, инженеров и художников, которые, используя подручные материалы и нестандартные решения, создавали иллюзии и отвлекали внимание от реальных целей. Будут рассмотрены примеры маскировки мостов, заводов, а также знаменитых архитектурных памятников.

Эта лекция — возможность взглянуть на блокаду Ленинграда под новым углом и оценить вклад почти забытых героев, чья работа спасла город от разрушения.

Бахарева Юлия Юрьевна – историк искусства, советник председателя КГИОП Санкт-Петербурга. Автор исследований, посвященных творчеству ленинградских архитекторов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, вопросам охраны памятников в эти годы и их послевоенного восстановления.

Встреча состоится 7 мая в 18.30 в Музее мостов — Мучной переулок, дом 2.

Участие в событии бесплатное по предварительной регистрации.

Запись осуществляется по телефону: +7 (812) 310-22-18

Представляем интересный сюжет открытки из фондов ЦМЖТ РФ.

На лицевой стороне вид одной из первых «механизированных» инспекторских дрезин с системой зубчатых передач, вращаемых поочередно двумя парами рабочих и позволяла развивать необычно большую скоростью – до 50-70 км в час, за что она у путейцев получила название «крути Гаврила».

Такая машинка была легкой, в случае приближения поезда один рабочий без особых усилий мог ее снять с пути. На ряде закрытых железных дорог такие чудо-машины используются до сих пор для развлечения туристов.

До конца 1920-х годов применялись также «механизированные» дрезины-качалки. Приводились в движение рабочими вручную при «качании» рычага, шарнирно связанного с кривошипами, вращающими ведущую ось колес.

Письмо

Г-же Л.А. Иствик, через Чарльза Э. Лекса, эсквайра, Шестая ул. возле Арч-стрит, Филадельфия, Пенсильвания, США.

На пароходе из Ливерпуля, 4 июля 1850г

Когда далеко на берегу моря

Я буду думать о тебе, вспоминать тебя

Когда в далеких странах, моя любовь,

На вершине горы или в тенистой роще

Мои мысли полетят к тебе

Не всё великолепие, которое я увижу

Ярмарки или чудеса

Старого замка и сияющего озера

Могу я принять в твое отсутствие

Мысли, обращаются к тебе

Ты подумай обо мне издалека

Когда я остаюсь в далеких странах

Когда я на море, вечно беспокойном

Сколько бы я ни отсутствовал,

О! Думай обо мне, О! Подумай обо мне.

Мистер Гленн намеревается опубликовать музыку и вышенаписанные слова. Вы сможете их выучить и время от времени напевать в память о том, кого нет, о том, кто всегда думает о Вас!

Материал взят из книги «Письма Иствика»

Прежде чем занять столь ответственный пост, Бобринский прошёл непростой путь.

В 1868 году по личному поручению императора Александра II Владимир Бобринский был призван провести ревизию Николаевской железной дороги.

На должности ревизора он столкнулся с коррупцией, царившей в то время на железной дороге. Бобринский мог и отказаться от этой должности, но на вопрос, зачем ему это надо, он ответил: «Что в трудное для его семьи время император им помог избежать разорения. Поэтому, как человек порядочный, он не может от него отвернуться».

Очень метко то время описывают воспоминания князя Оболенского «Железнодорожная горячка дошла у нас до апогея, когда стали наживаться быстро, не в меру и не по достоинству люди всякого рода и племени».

В.А. Бобринский с поставленными задачи по искоренению коррупции справился прекрасно и после этого ему было предложено возглавить Министерство путей сообщения.

При управлении В.А. Бобринского, железнодорожное хозяйство претерпело ряд значительных изменений, например он был сторонником сооружения и эксплуатации железных дорог частными компаниями. При нем все казенные дороги были переданы частным предпринимателям.

Во время управления им ведомством путей сообщения в России было построено 2655 км железнодорожных магистралей, а также началось строительство узкоколейных железных дорог.

Уважаемые посетители! Рады вам сообщить, что фондовая площадка «Пионерский парк» возобновляет прием посетителей и открывает экскурсионный сезон-2025!

Приглашаем вас на первые в этом году экскурсии выходного дня, которые состоятся:

⚡27 апреля — воскресенье — ✅11:30, ✅13:00, ✅14:45

⚡3 мая — суббота — ✅13:00, ✅14:45

⚡4 мая — воскресенье — ✅13:00, ✅14:45

⚡10 мая — суббота — ✅13:00, ✅14:45

⚡11 мая — воскресенье — ✅13:00, ✅14:45

⚡17 мая — суббота — ✅11:30,✅13:00, ✅14:45

⚡18 мая — воскресенье— ✅11:30,✅13:00, ✅14:45

⚡24 мая — суббота — ✅11:30,✅13:00, ✅14:45

⚡25 мая — воскресенье — ✅11:30,✅13:00, ✅14:45

⚡31 мая — суббота— ✅11:30,✅13:00, ✅14:45

Свободного посещения и перемещения посетителей по данной площадке НЕТ!

Залезать на экспонаты (подвижной состав) категорически запрещено.

2. Стоимость билетов

Посещение сборных экскурсий осуществляется по билетам (билеты приобретаются на самой площадке, возможен только наличный расчет)

взрослый — 400 р., детский (с 3 до 18 лет) — 200 р.

Возможно индивидуальное посещение по предварительной записи. Стоимость экскурсии для группы 5 000 рублей (группа не более 20 человек).

Любительская фото- и видеосъемка без штатива, освещения и прочего оборудования разрешена.

Будьте бдительны, музей не берет предоплату путем онлайн-переводов!

На площадке представлена уникальная железнодорожная техника XX века, в основном локомотивы: паровозы, тепловозы, электровозы. Среди них один из старейших товарных паровозов серии Э Луганского завода 1913 года постройки, последняя серия товарных паровозов ЛВ (ОР18-001), один из последних трёх пассажирских паровозов П36-249, тепловозы Да, ТЭМ1, ТЭ3, ТЭП60, являющиеся важными вехами в развитии железнодорожного транспорта нашей страны. Коллекция продолжает пополняться. Зимой 2018 года у нас появился путевой струг СС1 и необычный шахтный электровоз К10, использовавшийся в строительстве тоннелей метро. Экскурсия будет одинаково интересна и детям, и взрослым!

Фондовая площадка находится под открытым небом.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам (812) 310-23-25, (812) 570-22-51 или в сообщения Группы https://vk.com/lebjagie?from=groups

Частица Благодатного огня будет доставлена из Иерусалима в Санкт-Петербург в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года.

Каждый раз накануне праздника православной Пасхи в Иерусалиме происходит чудо схождения Благодатного огня.

Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников. И еще миллионы людей по всему миру следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети. Для православных это главный символ Воскрешения Христа, знак жизни и связи Бога и людей.

Лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира, в том числе и в Россию. Священный огонь в Санкт-Петербурге отправится не только в храмы.

Одна из лампад с Благодатным огнем будет доставлена в нашем городе в Музей мостов, где желающие смогут прикоснуться к святому чуду.

В течении двух дней участники конференции обсудили ряд важных вопросов, связанных с историческим наследием железнодорожного транспорта, вспомнили имена выдающихся железнодорожников времён Великой Отечественной войны.

Были представлены неизвестные факты и архивные сведения, позволившие по-новому взглянуть на события, проходившие в регионах страны, связанные с работой железных дорог.

После выступлений участники обсуждали интересующие их вопросы, делились знаниями.

Оригинальный формат выступления был предложен участницей из Саратова, Ириной Викторовной Потехиной, учёный секретарь, ГАУК «Саратовский историко- патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы»

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ благодарит всех участников конференции за их выступления, за то, что откликнулись на приглашение и поделились с нами своими научными изысканиями. Желаем дальнейших успехов в творческом поиске!

Предлагаем вашему вниманию несколько докладов, которые были представлены на конференции

В Центральном музее железнодорожного транспорта РФ стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Железные дороги Великой Победы», приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней принимают участие более 40 специалистов из разных регионов нашей страны – от Хакассии и Урала до Москвы, Санкт-Петербурга, Ельца, а также участник из Белоруссии.

Гостей и участников конференции приветствовал директор ЦМЖТ России Владимир Иванович Мителенко. Он рассказал о значимости вклада железнодорожников в приближение великой Победы. «Хочу отметить, что такого объема работ за рекордно короткий срок на железных дорогах никогда не выполнялось. Только представьте – за годы войны было построено более 9000 км новых железнодорожных линий. Работники транспортной отрасли всегда находились на переднем крае, ведь объекты железнодорожной инфраструктуры постоянно подвергались вражеским атакам с земли и воздуха. Но даже под непрерывными обстрелами и бомбардировками они смогли обеспечить бесперебойные перевозки для нужд фронта и тыла. Работу железнодорожников по праву можно назвать героическим подвигом», — отметил Владимир Иванович.

Андрей Михайлович Беспалов, начальник административно-кадрового управления РОСЖЕЛДОР поприветствовал гостей от имени руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Александра Геннадьевича Сахарова: «Несомненно, большая роль в годы войны принадлежала наземным, воздушным, речным и морским коммуникациям. Однако, железнодорожное сообщение в этот период можно уверено назвать оперативным фактором первостепенной значимости. Важно, что заявленная к обсуждению тема конференции нашла отклик у такого большого количества специалистов, историков, исследователей. Уверен, обсуждение актуальных проблем и развитие профессиональных связей — очень важный аспект в деле изучения и сохранения истории военного времени, истории развития транспорта. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!»

В начале конференции с приветственным также выступил ректор Петербургского государственного университета путей сообщения имени Императора Александра I Олег Сергеевич Валинский. В своем выступлении он сделал акцент на важнейших и незамедлительных решениях и задачах, касающихся железнодорожных перевозок. «В первые дни войны пришлось перестраивать работу транспорта, приспосабливая ее к жестким военным реалиям. Движение поездов было переведено на график «литер А». Он предусматривал преимущество воинских эшелонов в пропуске через станции, все поезда должны были следовать с одной скоростью и иметь одинаковый вес, что облегчало формирование и продвижение поездов. График «литер А» исключал обгон одних поездов другими и отцепку вагонов на станциях. Несмотря на все трудности, благодаря железным дорогам была обеспечена эвакуация населения и промышленных предприятий. В короткие сроки вся советская производственная база была перестроена в глубоком тылу, недосягаемом для врага.»

Помимо приглашенных гостей, с докладами на конференции выступили сотрудники нашего музея. Зав. сектором по связям с общественностью и развитию Анна Костромидина поделилась научными изысканиями, которые были обнаружены сотрудниками музея в ходе подготовки к межрегиональному историко-документальный проекту «Дорога Победы Ивана Зубкова».

О предметах, посвященных ВОВ, а также работе музея в эти сложные годы рассказала Анна Семененко, зав. сектором учета. Главный хранитель НИО фондов Зиля Нуровна Нигматзянова выступила с докладом «Художник. Расскажи нам о войне. Художник, расскажи нам о Победе».

Очные и онлйан-доклады будут звучать в стенах старейшего технического музея два дня, 17 и 18 апреля.

Дорогие друзья, коллеги! Напоминаем, что 17 и 18 апреля 2025 года в ЦМЖТ РФ (Садовая, 50) будет проходить Всероссийская научно- практическая конференция «Железные дороги Великой Победы».

Приедут участники из регионов нашей страны, от Хакасии до Твери, а также на конференции будет участник из Белоруссии.

Центральное место в программе будет уделено вкладу железнодорожного транспорта и специалистов- железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войны.

Конференция будет проходить в двух форматах: в очном и выступления онлайн, что позволяет расширить географию участников.

Основные цели конференции : развитие научной коммуникации между учеными и исследователями, презентация и обсуждение результатов исследований, развитие профессиональных связей и обсуждения актуальных проблем в изучении и сохранении истории Великой Отечественной войны.

Продолжаем знакомить вас с портретной галереей руководителей Ведомства путей сообщения, которую посетители музея могут увидеть в постоянной экспозиции ЦМЖТ РФ.

Рухлов Сергей Васильевич (1852-1918)- Государственный деятель, юрист, статс-секретарь, член Государственного Совета.

Министр путей сообщения (29.01.1909 – 27.10.1915).

Родился 24 июня 1852 г. в семье крестьянина Вологодской губернии. После окончания гимназии в 1870 г. поступает в Петербургский университет на юридический факультет. С 1873 по 1892 г. служит на различных должностях в Министерстве внутренних дел. В 1892 г. назначается в канцелярию Государственного Совета, с 1895 г. – статс-секретарь Департамента государственной экономики Государственного Совета.

В 1903-1905 гг. – товарищ Главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. С ноября 1905 г. – член Государственного Совета. В январе 1905 г. С.В.Рухлов назначается министром путей сообщения.

На посту министра путей сообщения С.В.Рухлов выступал против монополий, в том числе против поставщика угля для железных дорог, покровительствовал новым концессиям, был активным сторонником расширения государственного влияния на экономику. Предпринял меры по повышению рентабельности железных дорог, внес изменения в тарифы. При С.В.Рухлове объем перевозок увеличивается, и с 1910 г. железные дороги приносят значительный доход.

В 1914 г. правительство принимает решение довести строительство железнодорожных линий до 5 тысяч верст в год, но в связи с началом первой мировой войны в эти планы пришлось внести коррективы. В октябре 1915 г. по состоянию здоровья С.В. Рухлов уходит в отставку. В октябре 1918 г. С.В. Рухлов был арестован в качестве заложника по делу «О покушении на жизнь вождей пролетариата».

31 октября 1918 г. казнен в г. Пятигорске.

Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание что 15 апреля Музей мостов работает до 16:00, касса до 15:00

17 апреля ЦМЖТ РФ будет закрыт для посетителей, в связи с проведением мероприятия. Ждём вас в Музее мостов (Мучной пер.д.2). С 18 апреля музей работает в прежнем режиме.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ и Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных подготовили для петербуржцев и гостей города подарок — фестиваль школьных музеев.

Проект проходит под девизом «Школьные музеи — родному городу». Торжественное открытие состоится 23 апреля 2024 года в 16:00 в Музее мостов.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты, которые бережно хранятся в школьных музеях города. Эти предметы в полной мере отражают многовековую и многогранную историю города. Зачастую познакомится с ними может очень узкий круг людей, а наш проект позволит всем желающим прикоснуться к этим, порой, малоизвестным страницам истории.

В этом году подтема фестиваля – «Детство на берегах Невы». Школьные музеи представили на выставке более 250 предметов, раскрывающих историю образования и досуга юных жителей нашего города. Каждый из них содержит свою историю, порой окутанную тайнами. которые раскроют посетителям юные экскурсоводы в дни проведения фестиваля с 23 апреля по 21 мая.

Подробности по телефону: 310- 22-18

Именно на основании этого документа были развернуты проектно-изыскательские работы и началась первая очередь строительства БАМа.

Давайте обратимся к истории и посмотрим, что послужило предпосылкой для возведения магистрали и в каких условиях приходилось трудиться строителям в тот период.

Одним из основных факторов, послуживших началу строительства БАМа, стал захват Маньчжурии Японией в 1931 году и других территории Северного Китая. Данную территорию Япония начала обустраивать под плацдарм для нападения на территорию Дальнего Востока СССР. Самым уязвимым местом в сложившейся стратегической обстановки являлась железная дорога, а точнее участок Транссибирской магистрали, проходящий в непосредственной близости с границей Китая. Никаких других путей сообщения для доставки военных грузов в этот регион СССР не существовало.

В связи со сложившейся угрожающей обстановкой на Дальнем Востоке, Политбюро ВКП (б) на закрытом заседании принимает решение строить параллельную Транссибу (в данном регионе) железную дорогу – которая и получит аббревиатуру БАМ.

Народный Комиссариат Путей Сообщения (НКПС) в октябре 1932 года, издает приказ «Об организации Всесоюзного объединения по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и ликвидации Дальжелдорстроя». Была сформирована новая структура— Управление строительства Байкало-Амурской магистрали (УС БАМ НКПС). В мае 1932 года началось создание районных отделений БАМа. Каждому отделению поручалось строительство трассы длиной 600 км., с ориентировочным числом рабочих 8-9 тыс. человек.

В 1932 году для строительства магистрали был создан БАМлаг, который был в оперативном управлении и подчинялся непосредственно ГУЛАГ НКВД.

Перед БАМлагом ставились три основные задачи: строительство Байкало-Амурской железной дороги, прокладка вторых путей на Транссибе (в частности, на Забайкальской и Уссурийской железных дорогах), лесозаготовка, деревопереработка и добыча золота.

Также не менее интересны изыскания, предшествовавшие началу строительства.

В условиях непроходимой тайги наземная разведка местности не везде была возможна, поэтому широко использовалась новая для того времени технология аэрофотосъемки. В 1937 г. материала было достаточно, чтобы запроектировать участки от Тайшета до Братска и от Тынды до Советской Гавани и начать строительство. Реально строить БАМ начали только в 1938 г. с сооружения подходов к будущей трассе от Транссиба, по которым можно было бы подвозить строителей и материалы, необходимые для стройки. Это линии БАМ — Тында и Известковая — Ургал.

Первая очередь строительства БАМа, к сожалению, не особо широко известна и до сих пор не до конца изучена, но именно с 13 апреля 1932 года мы можем вести историю одной из самых крупнейших железнодорожных магистралей мира.

Магистральный тепловоз М62-1169 сегодня экспонат фондовой площадки «Пионерский парк» на станции Лебяжье. Он относится к той серии локомотивов, которая производилась в Советском Союзе для работы на железных дорогах стран Центральной Европы.

Начнем историю М62 с необычного наименование локомотива. Нет привычных букв «ТЭ» или «ТГ», вместо них стоит загадочная буква «М». Почему же этот тепловоз получил такое обозначение?

После Великой Отечественной войны начался переход от паровозной тяги к тепловозной и электровозной. Успехи в создании более совершен-ной техники, появление тепловозов серий ТЭ1, ТЭ2, ТЭ3 позволили в 1956 году отказаться от выпуска паровозов.

В социалистических странах Центральной Европы тоже понимали необходимость перехода от паровозов к тепловозам и электровозам. Правительство Венгрии в 1961 году заказало у шведской фирмы «Nydqvist och Holm AB» (NOHAB) 20 тепловозов Di3. Руководитель Советского Союза Никита Сергеевич Хрущёв был крайне недоволен тем, что социалистическая страна заказывает локомотивы у капиталистический страны. Но одного недовольства мало: необходимо было разработать проект тепловоза, который бы удовлетворил венгерских железнодорожников. Луганский тепловозостроительный завод получил задание спроектировать тепловоз мощностью 2000 л.с. с шириной колеи 1435 мм. Завод разработал проект шестиосного тепловоза, которому по желанию Венгрии было дано обо-значение М62. Изначально это обозначение расшифровывалось так: М – от венгерского слова motormozdony – тепловоз, 6 – шестиосный, 2 – следующая серия после шведского Di3. То есть произносилось «имя» тепловоза: «Эм-шесть-два».

Кроме Венгрии, тепловозы М62 направлялись в другие социалистические страны. Там они имели своё национальное обозначение: Польша – ST44, ГДР – вначале V 200, потом BR 120, затем BR 220, Чехословакия – Т679.1, в дальнейшем – 781, КНДР – К62, Куба – 61.6. В Монголию тепловоз поставлялся в двухсекционной модификации под наименованием 2М62М.

С 1970 года тепловозы М62 стали поступать на железные дороги Советского Союза. Они выпускались различных модификаций: двухсекционные 2М62, 2М62У, трёхсекцонные 3М62У, 3М62П. Последняя серия была выпущена в 1988 году для космодрома Байконур, для вывоза ракеты-носителя на стартовую площадку.

Тепловоз активно применялся в работе с передаточными, вывозными, сборными поездами, то есть там, где не требовалась большая мощность и сила тяги. На Карельском перешейке тепловоз водит пригородный электропоезд сообщением Санкт-Петербург – Приморск – Выборг по неэлектрифицированному участку Зеленогорск – Выборг.

Последний тепловоз М62 в модификации 2М62У был выпущен в Луганске в 2001 году. Всего было построено 2676 тепловозов М62 всех модификаций, предназначенных для работы в СССР и на территории бывших советских республик.

Тепловоз М62 железнодорожники ласкового называли «Машкой». Эти машины в плане эксплуатации обладали значительными преимуществами. Отказов в работе было намного меньше, чем у эксплуатировавшихся в то время локомотивах. Поскольку тепловоз проектировался для работы в одно лицо (на европейских железных дорогах), все аппараты управления находились под рукой у машиниста.

Тепловоз М62-1169 был построен в 1971 году на Луганском тепловозостроительном заводе и поступил в локомотивное депо Брест Белорусской железной дороги. В мае 1989 года он был передан в путевую машинную станцию № 199 станции Ржев Октябрьской железной дороги, а затем в локомотивное депо Великие Луки. Здесь он водил пригородные поезда. 29 ноября 2012 года тепловоз был передан в Центральный музей железнодорожного транспорта.

Тепловоз М62-1169 однажды попал на страницы прессы. В мае 1987 года в журнале «Электрическая и тепловозная тяга» была опубликована фотография машинистов депо Брест Белорусской железной дороги на фоне данного тепловоза.

Модель тепловоза М62-1169 явилась первой моделью локомотива железных дорог нашей страны, которую в масштабе 1:120 (ТТ) произвела австрийская фирма ROCO в мае 2010 года.

Тепловозы серии М62 до сих пор используется в поездной и маневровой работе. Они работают на железных дорогах России и других стран бывшего Советского Союза. В эксплуатации находятся сотни тепловозов М62 различных модификаций. 11 тепловозов являются музейными экспонатами. Три из них – экспонаты Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации.

в материале использованы фотографий из архивов музея и с сайта https://vk.com/wall-181236998_21856

Сегодня, 10 апреля, исполняется 290 лет со дня рождения изобретателя Ивана Петровича Кулибина.

Фамилия его стала нарицательной. Наши современники теперь так называют новаторов, добившихся больших успехов в своем деле.

К этой дате в Музее мостов готовится историко- документальный просветительский проект «Кто Вы, Кулибин? По следам русского гения».

Торжественное открытие выставки состоится 15 мая 2025 года в Музее мостов. А сегодня необычный формат — в музее прошла «генеральная репетиция». К нам в гости пришли ученые, архитекторы, студенты вузов и школьники, которые вместе с научными сотрудниками музея год назад, по сути, отправились в увлекательную творческую экспедицию.

В результате нашей совместной работы, связанной с поиском раритетов, отражающих деятельность И.П. Кулибина, изучения его идей и открытий, разгаданы несколько тайн: архивных, музейных, технических и других.

Сегодня юные исследователи в соавторстве с профессионалами проверили в современных технических программах возможность реализации проекта моста Кулибина. На выставке у вас будет возможность познакомиться с визуализацией разработки модели механика XVIII века, про которую ученые говорили: «На ней печать гения».

В целом научная работа в нашем музее над выставкой, посвященной жизни и деятельности Ивана Петровича Кулибина, заняла несколько лет.

Один из важнейших этапов включал в себя сбор научной литературы по теме экспозиции. Мы смогли собрать материал, охватывающий период в более чем два с половиной столетия: со второй половины XVIII века до наших дней. Удалось исследовать широкий пласт первоисточников о жизни Кулибина, например более десятка номеров газеты «Санкт-Петербургские ведомости», автобиографию Кулибина, его завещание, адресованное сыновьям, заметки современников о том, каким был сам Иван Петрович, а также свидетельства начала XIX века о значении изобретений механика в контексте развития инженерного дела.

Более подробно о научных исследованиях в контексте создания экспозиции, посвященной И. П. Кулибину, можно узнать на выставке «Кто вы, Кулибин?» в Музее мостов.

Предлагаем вашему вниманию видеосюжет телеканала «ОТР», в котором приняла участие, Полина Александровна Чекалина- заведующая сектором культурно-образовательных программ ЦМЖТ РФ.

Из сюжета вы узнаете, какой мост в Северной столице самый старый? Какие тайны и символы связаны с этими сооружениями?

https://otr-online.ru/programmy/kalendar/-stoya-na-mostu-mozhno-uvidet-vremya-87866.html

Продолжаем знакомить вас с портретной галереей руководителей Ведомства путей сообщения, которую посетители музея могут увидеть в постоянной экспозиции ЦМЖТ РФ.

Шаффгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус Николай Константинович (1846-1911)- Генерал-лейтенант, член Государственного Совета.

Министр путей сообщения (25.04.1906-29.01.1909).

Родился 7 декабря 1846 г. Окончив 2-й кадетский корпус и Александровское военное училище, в 1864 г. поступил прапорщиком в гренадерский саперный батальон. Окончил Николаевскую инженерную академию. С 1869 г. начал службу на частных железных дорогах, был начальником службы движения Рязанско-Козловской железной дороги и директором Общества Курско-Киевской железной дороги.

В 1899 г. Н.К. Шаффгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус назначен начальником Николаевской железной дороги, одновременно с 1900 г. он член инженерного комитета Главного инженерного управления, а с 1905 г. – начальник Управления железных дорог МПС.

В 1906 г. Н.К. Шаффгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус стал министром путей сообщения. В 1909 г. освобожден от этой должности с назначением членом Государственного Совета. Умер 29 ноября 1911 г.

Истинный патриот российских железных дорог, настоящий корифей инженерного дела, Александр Бородин служил управляющим Киево- Брестской железной дороги, главным инженером подвижного состава, тяги и мастерских Юго-Западных железных дорог, начальником Юго-Западных железных дорог. Этому разностороннему человеку удалось реализовать свои таланты как в инженерной области, так и в сфере организаторской.

Он стал первым специалистом, внедрившим научно-исследовательскую деятельность в практическую эксплуатацию железнодорожного транспорта. Так, в 80-х годах XIX века на базе Киевских мастерских Юго-Западной железной дороги Александр Бородин создал первую в мире стационарную лабораторию по испытанию паровозов. Эта было единственное учреждение такого рода! Сегодня на каждом железнодорожном направлении имеются исследовательские центры подобной специализации. Александр Бородин также стал инициатором создания химико-технических лабораторий при всех локомотивных депо.

Александр Парфеньевич Бородин заявил о себе и как создатель новых модифицированных паровозов. В 1892 году по инициативе и проекту талантливого инженера был построен первый быстроходный паровоз 2-2-0 с четырехцилиндровой машиной двойного расширения, имеющей с каждой стороны по два наружных цилиндра, расположенных один за другим (система тандем).

Начало каждого нового этапа промышленной эволюции всегда сопряжено с некоторой «разносортицей» появляющихся машин и механизмов, с отсутствием общих стандартов. Такой беспорядок очень сильно тормозит развитие новой отрасли. Понимая это, Александр Бородин активно боролся против существовавшей тогда на железных дорогах России разнотипности подвижного состава. Появление этой разнотипности было связано с тем, что железные дороги страны, как акционерные, так и казенные, сотрудничали с иностранными компаниями. Очевидно, что целью каждой такой фирмы была реализация крупной партии своей продукции, невзирая на реальную возможность ее дальнейшей эксплуатации. Эта ситуация очень негативно сказывалась на результате работы железной дороги и обслуживающих ее предприятий: достать необходимую запасную часть было не то что проблематично, а иногда просто невозможно.

Александр Бородин внедрял общие типы паровозов, требовал обеспечения взаимозаменяемости деталей и узлов, пресекал произвольные отклонения от утвержденных чертежей паровозных конструкций.

Не менее активной и плодотворной была общественная деятельность Бородина. Многие годы этот видный специалист занимал почетное место председателя съездов инженеров службы тяги железных дорог России. Не забывал Бородин и о «человеческом факторе», неоднократно выступая за улучшение условий труда и механизацию на железнодорожном транспорте. Александр Парфеньевич оставил свой след и в научно-просветительской области. Он являлся одним из основателей журнала «Инженер», а с 1885 года- его редактором. Активное участие в работах «Русского технического общества» еще одна грань деятельности Бородина. В 1892 году он возглавил механико-строительный отдел этого общества.

В честь его достижений и в память об этом замечательном человеке Русским техническим обществом была учреждена золотая медаль имени Бородина, которой награждались изобретатели и рационализаторы, внесшие заметный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Использованы материалы из книги «Российские изобретатели XXI века», автор Владимир Гугнин.

Сегодня познакомимся с изображением на открытке из коллекции, изданной редакцией журнала «Железнодорожное дело». Набор в целом посвящен городскому транспорту.

Трамвайный вагон серии «Ф», который изображен на открытке, выпускался с 1907 по 1912 гг. Всего было построено 611 вагонов такого типа. На раме трамвая монтировался деревянно-металлический корпус, состоящий из пассажирского салона и двух площадок вагоновожатого с постами управления. Пассажирский салон отделялся от площадок раздвижными дверями. Пассажиры сидели на деревянных поперечных скамейках. Салон не отапливался и освещался через окна и фонарь, состоящий из небольших окошек в крыше. Это придавало ему удивительную красоту, за которую впоследствии прозвали «фонарным» и даже обозначили буквой «Ф». В темное время суток включался прожектор для освещения пути, а в салоне — электрические лампы накаливания, установленные на потолке в плафонах — пять штук последовательно.

В заключении следует добавить, что набор открыток передан в дар музею Л.М. Москалевым в 1995 году. И за это Леониду Михайловичу музей выражает благодарность.

Ровно 187 лет назад, 4 апреля 1838 г, была открыта железная дорога от Царского Села до Павловска.

В июне 1835 г. император Николай I одобрил предложение Ф.А. Герстнера о сооружении железной дороги «от С.-Петербурга до Царского Села с продлением ее до Павловска», наложив резолюцию: «Читал с большим вниманием и убежден, как и прежде в пользе сего дела…».

30 октября (11 ноября) 1837 г. состоялось официальное открытие Царскосельской железной дороги – первой железной дороги России общего пользования. Строительство ее явилось закономерным этапом развития путей сообщения России, обусловленным как исторической, так и экономической целесообразностью.

Первоначально движение по Царскосельской железной дороге осуществлялось не только благодаря паровозной тяге, но и также использовалась тяга конная.

4 апреля 1838 года, когда было открыто сообщение Царское Село — Павловск I , дорога полностью перешла на паровую тягу.

Увлекательный рассказ для гостей библиотеки подготовила Полина Чекалина, зав. сектором культурно-образовательных программ Центрального музея железнодорожного транспорта РФ.

На встрече шел рассказ о невероятных конструктивных решениях и техническом прорыве русской мостостроительной школы с XIX века до наших дней. Гости узнали истории создания переправ, легенды, связанные с ними, и совершили увлекательное путешествие во времени.

Слушатели и организаторы лекции поблагодарили Полину Александровну за познавательный рассказ, насыщенный новыми фактами.

Приглашаем в гости в Музей мостов, где вам расскажут много интересного о переправах нашей страны!

Продолжаем знакомить вас с победителями и призерами прошедшей выставки- «Железнодорожная модель-2025″.

В номинации «ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ» XXXII Международной выставки «Железнодорожная модель-2025″ победителями признаны:

Мацкевич Павел: «Паровоз Эм, материал: 3D пластик PLA, Алюминий, Пластик ПОМ Масштаб 1:10»

Сергеев Олег: «Сборный действующий модульный макет проекта «Модуль Макет МДЖД»»

Роман Танаев: «Технология 3D — Станционный 3-х осный паровоз Т304, принадлежность ДКЖД»

Никита Третьяков- Творческое объединение «СВРЗ»: «Крытый вагон 11-28 (IV эпоха, набор для сборки собственного производства)»

Мамиконян Богдан, Лозовой Сергей Васильевич — Владикавказская детская железная дорога : «Макет тепловоза Дб20 Масштаб 1:35»

Добровольский Александр. Клуб технического моделирования КТМ) РЖД лицея №14 Восточно-Сибирская ЖД

Белкин Дмитрий, Ходиков Илья, Шихализаде Чингиз Мушвигоглы, Харитонов Иван, Сергеев Олег- Лаборатория жд моделирования Московской ДЖД: «Макет депо» в составе модульного макета проекта «Модуль-Макет Н0. МДЖД»

Егоров Никита, Провидов Илья- Малая Октябрьская детская железная дорога: «Масштаб 1:32 Паровоз С68. Пункт экипировки паровозов. Железнодорожные действующие устройства масштаб 1:87»

Баранов Максим, Баранова Алиса, Шабурина Арина, Серебров Марк, Алексеев Дмитрий, Студия железнодорожного моделизма и макетирования при СвДЖД Третьяков Никита — руководитель. : «Модель «Состав сборный» H0»

Леонов Антон Александрович — руководитель, Бикташев Тимур, «Юный моделист» Южно-Уральская ЖД: «Макет железнодорожной станции «Комсомольская» Оренбургской детской железной дороги»

Векшин Роман Геннадьевич — руководитель, Раджапов Ринат, Юго-Восточная детская железная дорога: «Паровоз серии АА, фанера и прочие материалы масштаб 1:20»

Шагардин Виктор: «Масштаб 1:300 Титаник. Латунь, паровой двигатель. Топливо газ. Длина 70 см»

Благодарности от организаторов выставки получили:

АО «Трансмашхолдинг» ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2025»»

Александр Арменович Нигиян, «ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2025»» (доклад на семинаре)

Олег Александрович Сергеев, Лаборатория ЖД моделизма Московской ДЖД » «ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2025»» (сборный модульный макет 43 модуля)

Андрей Константинович Бычков«ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2025»» (доклад на семинаре)

ООО «Пацифик 88» в лице директора НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ АНТОНОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ – 2025»

В международный День смеха Центральный музей железнодорожного транспорта РФ решил поддержать традицию шуток и хорошего настроения.

Железная дорога, как и любое другое из важнейших достижений цивилизации, часто становилась поводом для юмористических зарисовок.

Например, в популярном дореволюционном журнале «Стрекоза» за 1909 год мы нашли такую карикатуру.

Церемонию награждения провели: Олег Ильин — куратор проекта, начальник отдела ЦМЖТ РФ, и Леонид Москалев — журналист, исследователь истории отечественных железных дорог, соорганизатор выставки на протяжении многих лет.

Теплые слова всем участникам сказал директор ЦМЖТ РФ Владимир Иванович Мителенко:

«Традиционно под эгидой нашего старейшего технического музея собрались энтузиасты, люди с золотыми руками, чтобы показать свое умение, свою любовь к истории нашей страны, истории железнодорожного транспорта. Мы объединили усилия в подготовке выставки, чтобы поделиться богатством созидания, мастерства, эстетики творчества. Целую неделю посетители нашего музея, любители железнодорожного дела смогли любоваться и восхищаться моделями сложнейшими, привлекательными внешне, исторически выверенными. Более 2500 человек приобщились к созидательному творчеству моделистов. Особенное внимание выставке уделили наши юные посетители. Не все они в будущем станут железнодорожниками, историками, исследователями, но мы с вами смогли зародить во многих из них любовь к эстетике творчества, желание оставить след в истории, продемонстрировали им умение и желание делиться духовным богатством созидания».

Сотрудники музея с глубоким уважением и любовью приложили максимум усилий для благополучного проведения выставки, привлечения максимально возможного внимания к представлению коллекции моделей.

Проведение выставки освещалось на телевидении, в печати, на интернет площадках. По общему мнению сотрудников музея, моделистов и посетителей музея: в очередной раз выставка удалась. С каждым годом на ней представлено всё больше экспонатов, всё шире круг посетителей, растёт количество энтузиастов-моделистов.

Завершая XXXII традиционную выставку «Железнодорожная модель», позвольте высказать слова благодарности участникам выставки и, безусловно, организаторам столь масштабного мероприятия! Хочу пожелать всем глубоких идей, тщательных проработок, замечательных проектов! С нетерпением ждём вас на следующий год на XXXIII выставке «Железнодорожная модель- 2026!».

Лауреатом ежегодной Титульной премии XXXII Международной выставки «Железнодорожная модель — 2025» за особый вклад в развитие и популяризацию железнодорожного моделизма стал Игорь Викторович Гусев.

Увлекательный рассказ для гостей библиотеки подготовила Полина Чекалина, зав. сектором культурно-образовательных программ Центрального музея железнодорожного транспорта РФ.

На встрече шел рассказ о невероятных конструктивных решениях и техническом прорыве русской мостостроительной школы с XIX века до наших дней. Гости узнали истории создания переправ, легенды, связанные с ними, и совершили увлекательное путешествие во времени.

Слушатели и организаторы лекции поблагодарили Полину Александровну за познавательный рассказ, насыщенный новыми фактами.

Приглашаем в гости в Музей мостов, где вам расскажут много интересного о переправах нашей страны!