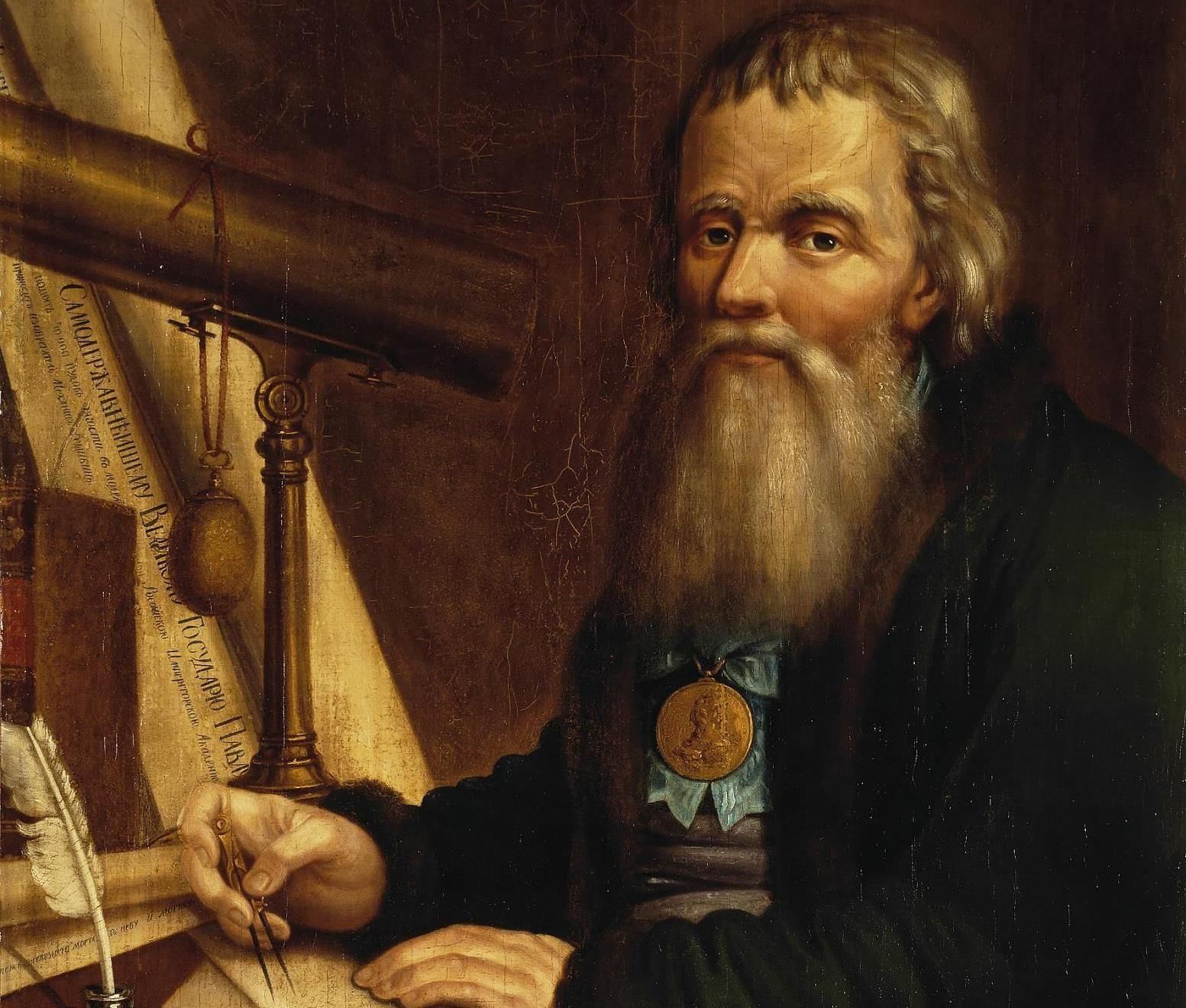

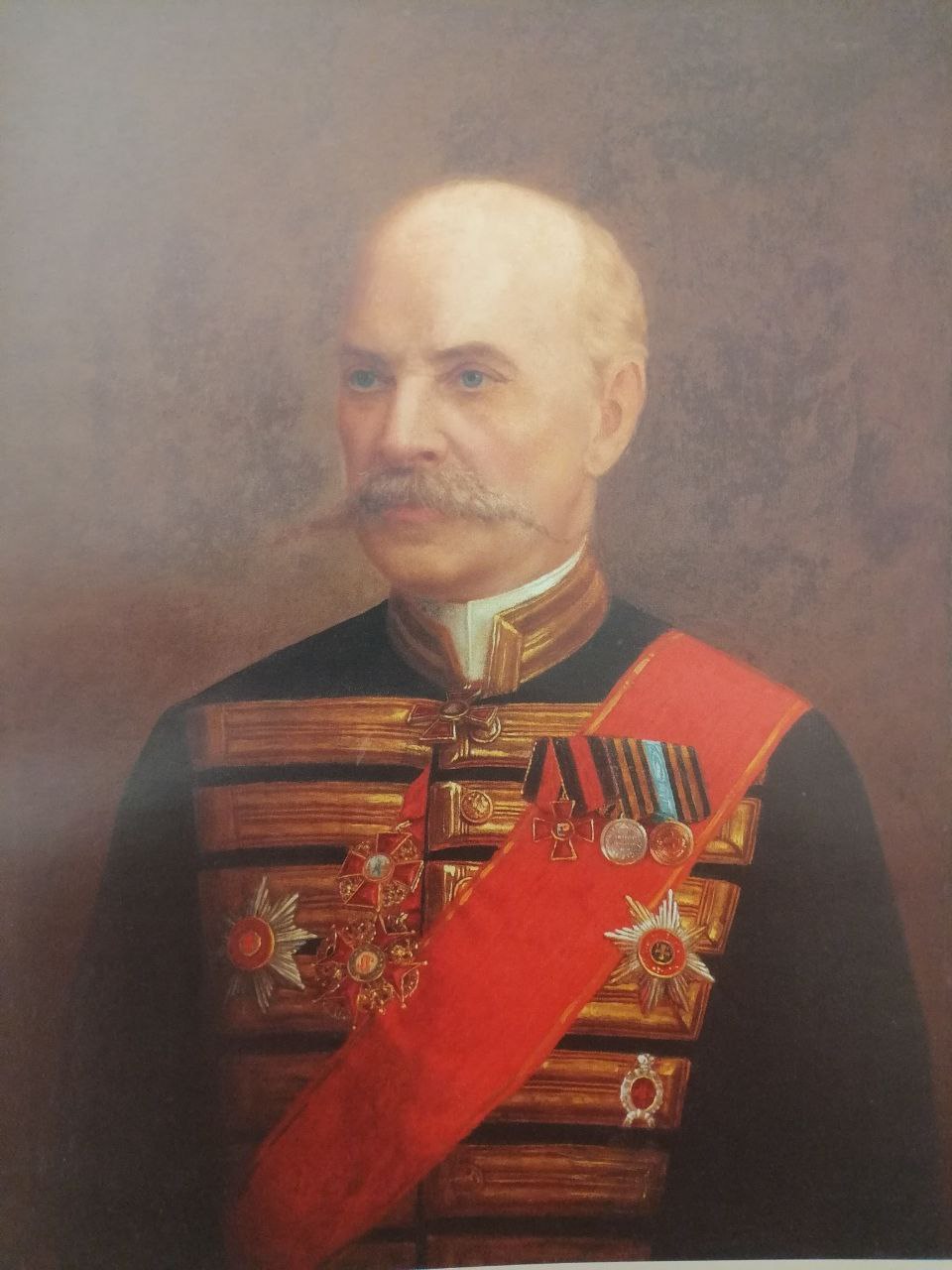

«Не себе, а Родине!», именно такой девиз украшал дворянский герб Петра Ионовича Губонина, начертал эти слова лично император Александр II. Об этом и о многом другом узнали слушатели открытой лекции, посвященной жизни и деятельности П.И. Губонина.

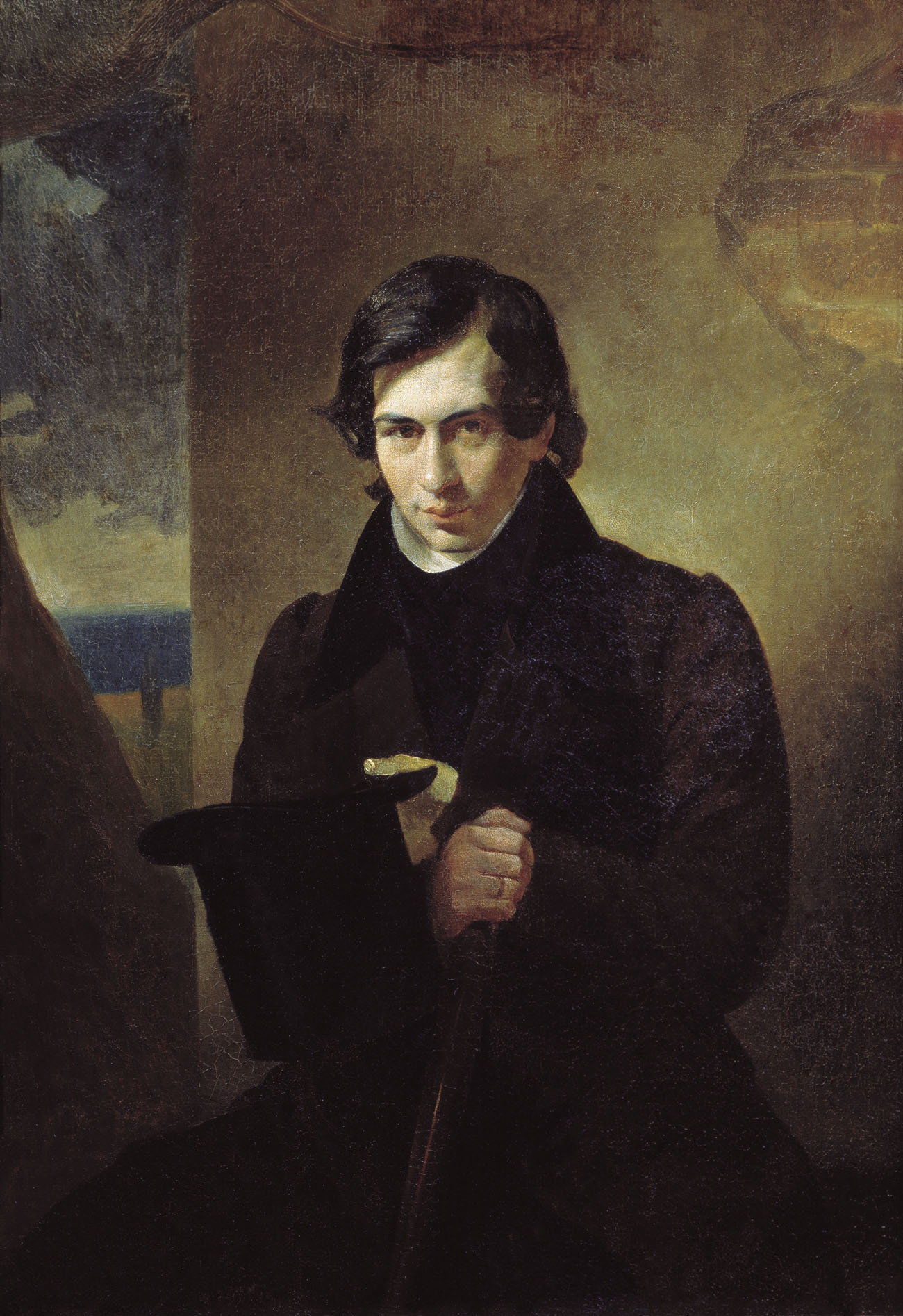

На музейном событии присутствовала кандидат исторических наук, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Наталия Владимировна Астахова. Она отметила, что «Пётр Ионович– человек удивительной судьбы. Родился в подмосковной деревне, в семье крепостного каменщика, смог своим трудом и талантом создать крепкий капитал, выкупил себя и семью из рабства, стал купцом 1-й гильдии, с 1872 года он и его потомки получили статус дворян».

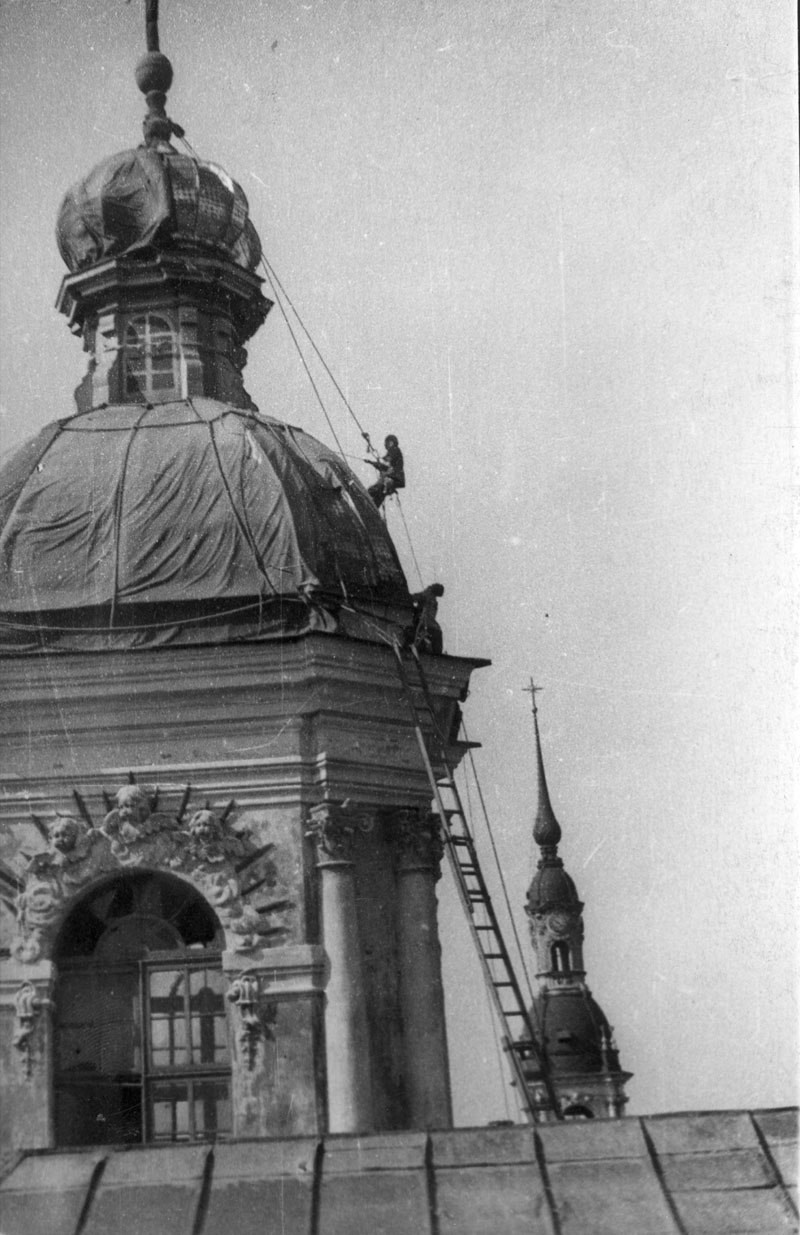

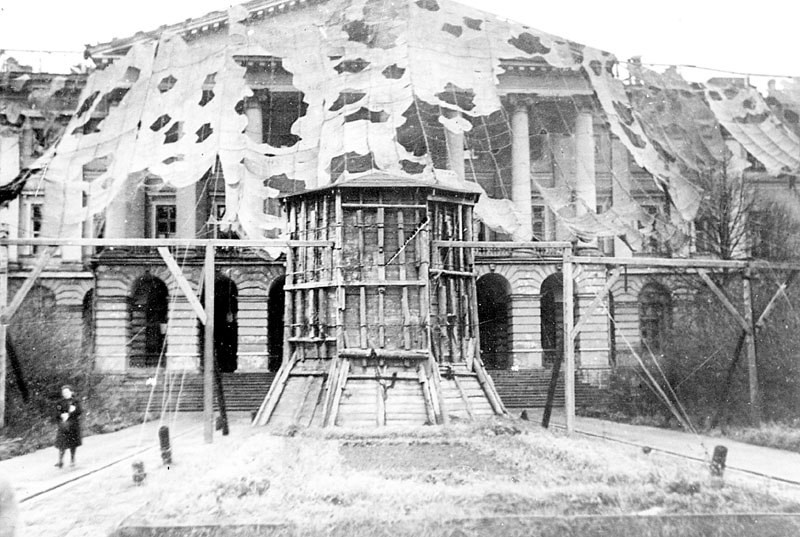

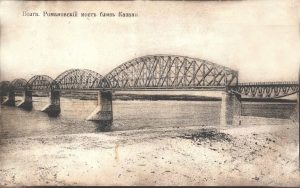

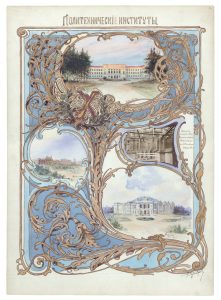

Более подробно о деятельности П.И. Губонина рассказала Ирина Алексеевна Кеня- председатель Правления Фонда имени братьев Могилевцевых, основатель Музея брянских меценатов. Ирина Алексеевна сделала акцент на жизненных приоритетах Губонина. Речь шла о создании многих образовательных учреждений, музеев и храмов. К примеру, Петр Ионович участвовал в поставках камня для завершения строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Осуществление каменных подрядов на строительство мостов для Московско-Курской и Московско-Рязанской железных дорог стало началом его пути в качестве железнодорожного подрядчика, а затем и концессионера.

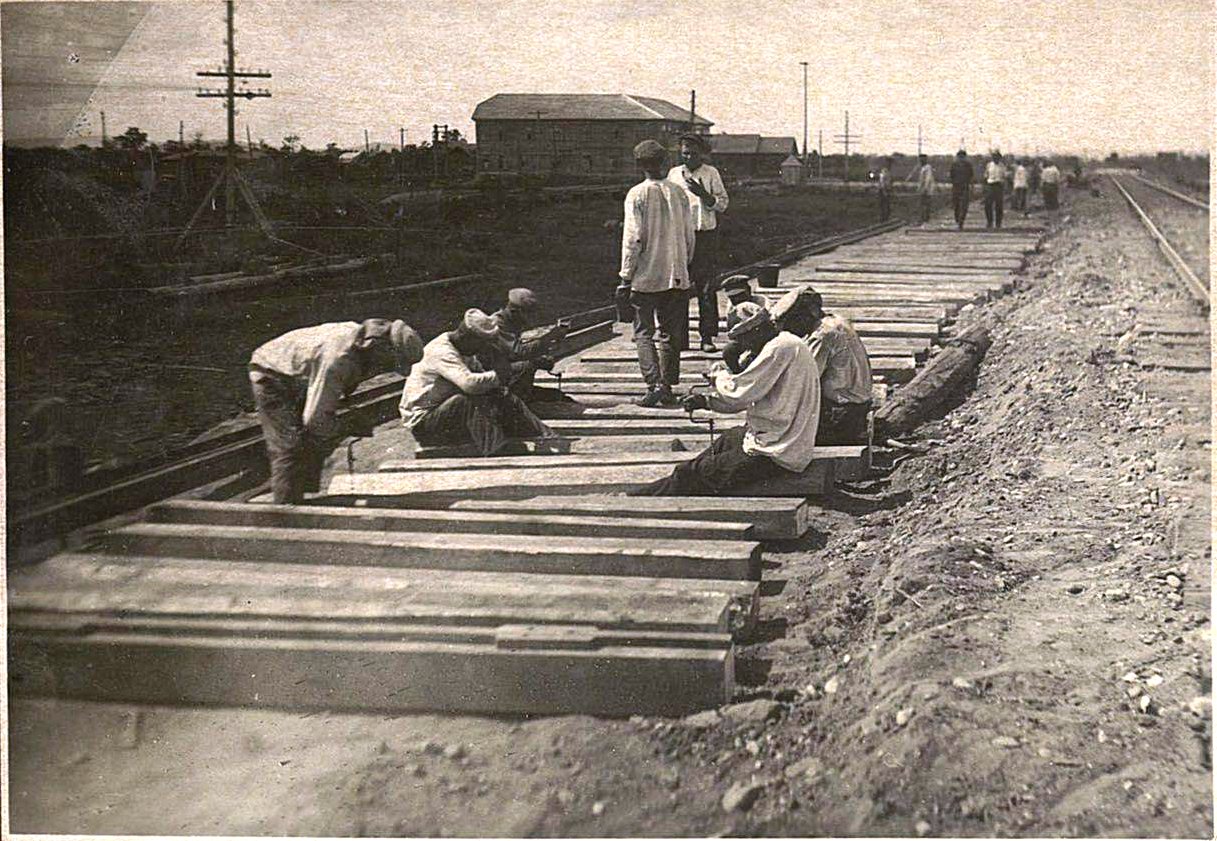

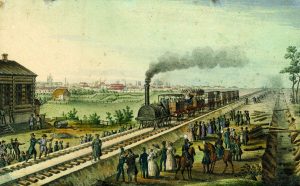

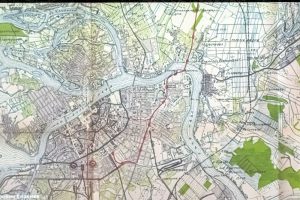

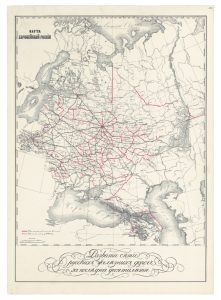

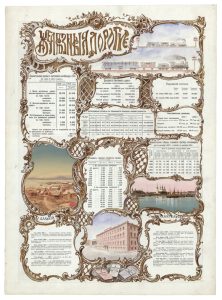

В 1866 году вместе с инженером Т. Л. Садовским и генерал-майором А. Б. Казаковым Петр Ионович получил подряд от Орловского земства на строительство Орловско-Витебской железной дороги протяженностью 488 верст. Это был успешный проект Губонина -он составлял четвертую часть всех железных дорог, проложенных в России в том году. За первым успехом последовали новые… При участии удачливого предпринимателя на условиях концессии были выстроены Балтийская, Московско-Брестская, Грязе-Царицынская, Лозово-Севастопольская, Уральская горнозаводская, Оренбургская и другие железные дороги. О

Одним из множества славных дел Губонина было создание в 1870-х годах на голом месте Брянского машиностроительного завода. Одно из крупнейших в России предприятий выпускало рельсы, паровозы, вагоны, сборные элеваторы и прочую продукцию из металла. Даже броню для броненосца «Князь Потёмкин Таврический».

Масштабы деятельности Губонина не могут не поражать воображение, поскольку его предпринимательский талант успешно находил приложение в самых различных сферах экономики. Его можно назвать одним из основоположников городского рельсового транспорта в России. В 1862 году в Санкт-Петербурге вместе с предпринимателем С. Башмаковым он основал Первое Товарищество конно-железной дороги, построил линии на Невском проспекте и до Васильевского острова, — и в столице появилась конка. А в 1871 году губонинской конкой стали пользоваться жители Москвы.

Еще один примечательный факт- Пётр Ионович Губонин на собственные средства основал курортный город Гурзуф, который по сей день является жемчужиной Южного берега Крыма. В 1881 году Пётр Губонин купил имение в Гурзуфе. Он поселился в двухэтажном небольшом доме, где в 1820 году в имении Ришелье останавливался Пушкин. Здание сохранилось, сейчас здесь музей Пушкина.

«Строить дворец или роскошную дачу, как это было модно среди дворян, Губонин не стал, — подчеркнула Ирина Алексеевна, — он вкладывал свои средства в развитие крохотной деревушки Гурзуф, стремился сделать из неё европейский курорт. За несколько лет здесь были построены семь гостиниц, рестораны, проведены водопровод и канализация, электричество, телефон, разбит парк. В посёлке появились аптека и фельдшерский пункт для местного населения, почта, телеграф, сберегательная касса, библиотека, замощены камнем центр и набережная посёлка. При участии благотворителя в Гурзуфе возведён храм Успенья Пресвятой Богородицы. Большинство из построек служат до сих пор».

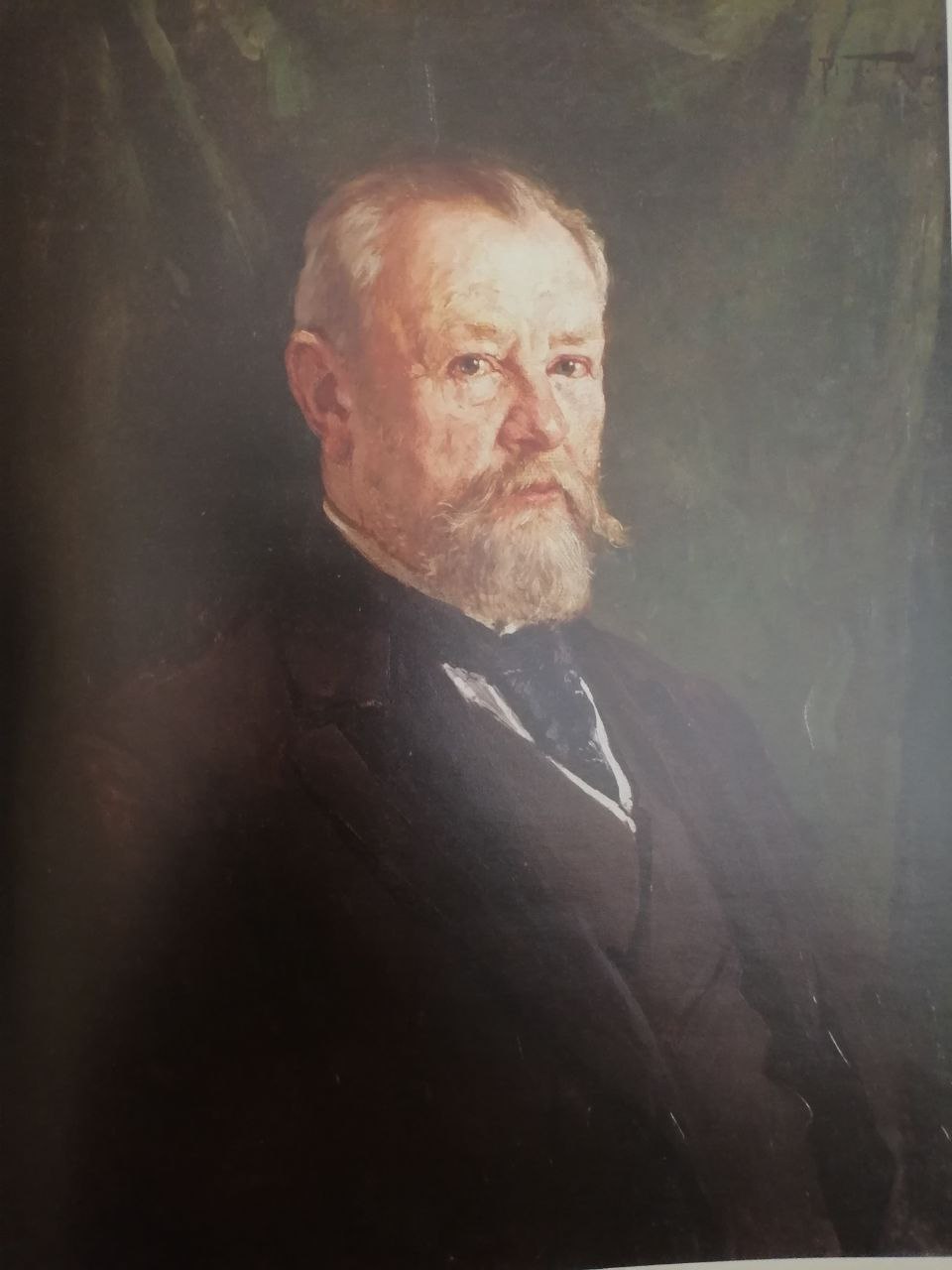

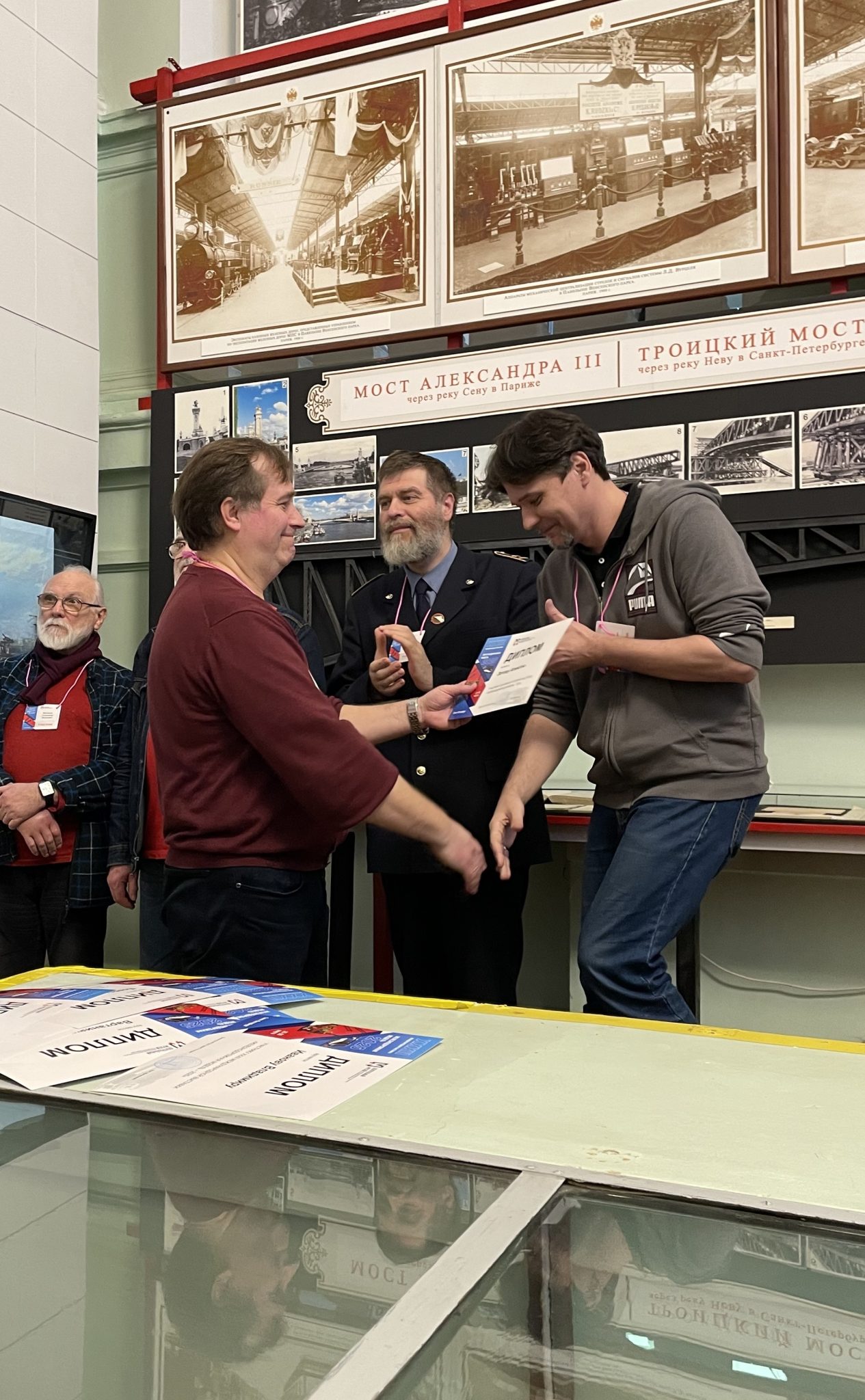

В ходе лекции была представлена книга И.А. Кеня и И.Н.Слепнева «Петр Губонин: портрет на фоне эпохи». Ирина Алексеевна Кеня отметила, что имя Губонина было стёрто из истории России. Хотя мы до сих пор пользуемся плодами его трудов но никто не вспоминал его имени. Сейчас ситуация меняется, появились мемориальные доски в Брянске и Гурзуфе.

Далее слово взял прямой потомок П.И. Губонина, его праправнук, Сергей Константинович Наджаров, председатель общественно-полезного Фонда «Служение, милосердие, созидание». Он раскрыл многие исторические факты о роде Губониных.

«Тема Губониных у нас в семье не обсуждалась долгое время. Я о Петре Ионовиче узнал от своей бабушки только за 10 лет до её смерти. Это было в начале двухтысячных годов, — рассказал Сергей Константинович, — мы можем только догадываться почему так происходило. После революции было сложное время для дворянства в нашей стране.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 октября 2005 г. № 130 «О ведомственных наградах Министерства транспорта Российской Федерации учреждена Медаль Петра Губонина для награждения за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в области транспорта и строительства транспортной инфраструктуры, проявленную инициативу и спонсорскую поддержку, связанную с внедрением передовых инновационных форм, реализацией международных транспортных программ и проектов, подготовкой квалифицированных специалистов для транспорта и дорожного хозяйства.