История за кадром: большой знаток мостового дела

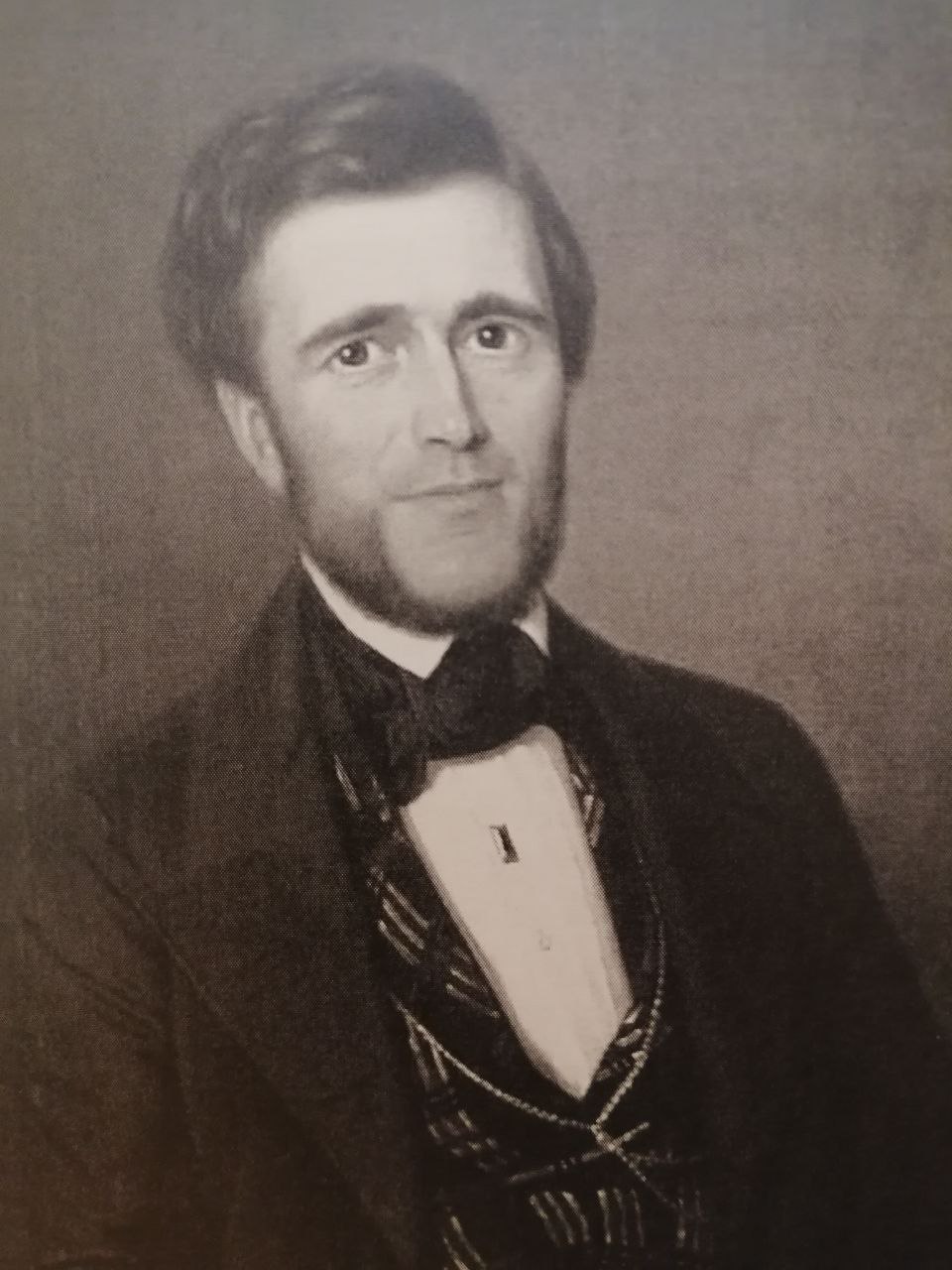

Продолжаем рассказ о Григории Никифоровиче Соловьёве. И эту часть истории мы попросили продолжить Геннадия Ивановича Богданова, к.т.н., профессора кафедры «Мосты» Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.

Родился Григорий Никифорович Соловьёв в Белевском уезде Тульской губернии. Начальное образование получил в Белевской прогимназии и в Тульской классической гимназии. Способности юноши и склонность к точным наукам определили его дальнейшее образование: по окончании гимназии Григорий Никифорович в течении года посещал занятия на математическом отделении физико-математического факультета Московского университета, а затем в течении четырех семестров слушал лекции также на математическом отделении физико-математического факультета Петербургского университета. Однако, Г.Н. Соловьева привлекала не чистая математика, а ее применение в инженерной деятельности. Поэтому в 1888 году он поступает в Петербургский институт инженеров путей сообщения и, имея глубокую университетскую математическую подготовку, зачисляется сразу на третий курс.

После окончания по первому разряду в 1891 году института Г. Н. Соловьев поступает на работу в Фастовскую железную дорогу, а через год в Департамент железных дорог в качестве инженера для технических занятий, но уже в 1894 году он переходит на преподавательскую работу первоначально в Петербургский Институт гражданских инженеров преподавателем строительного искусства, где он впервые разработал программа по курсу «Мосты», а в 1896 году – в Институт инженеров путей сообщения, с которым оказалась связанной вся его дальнейшая жизнь.

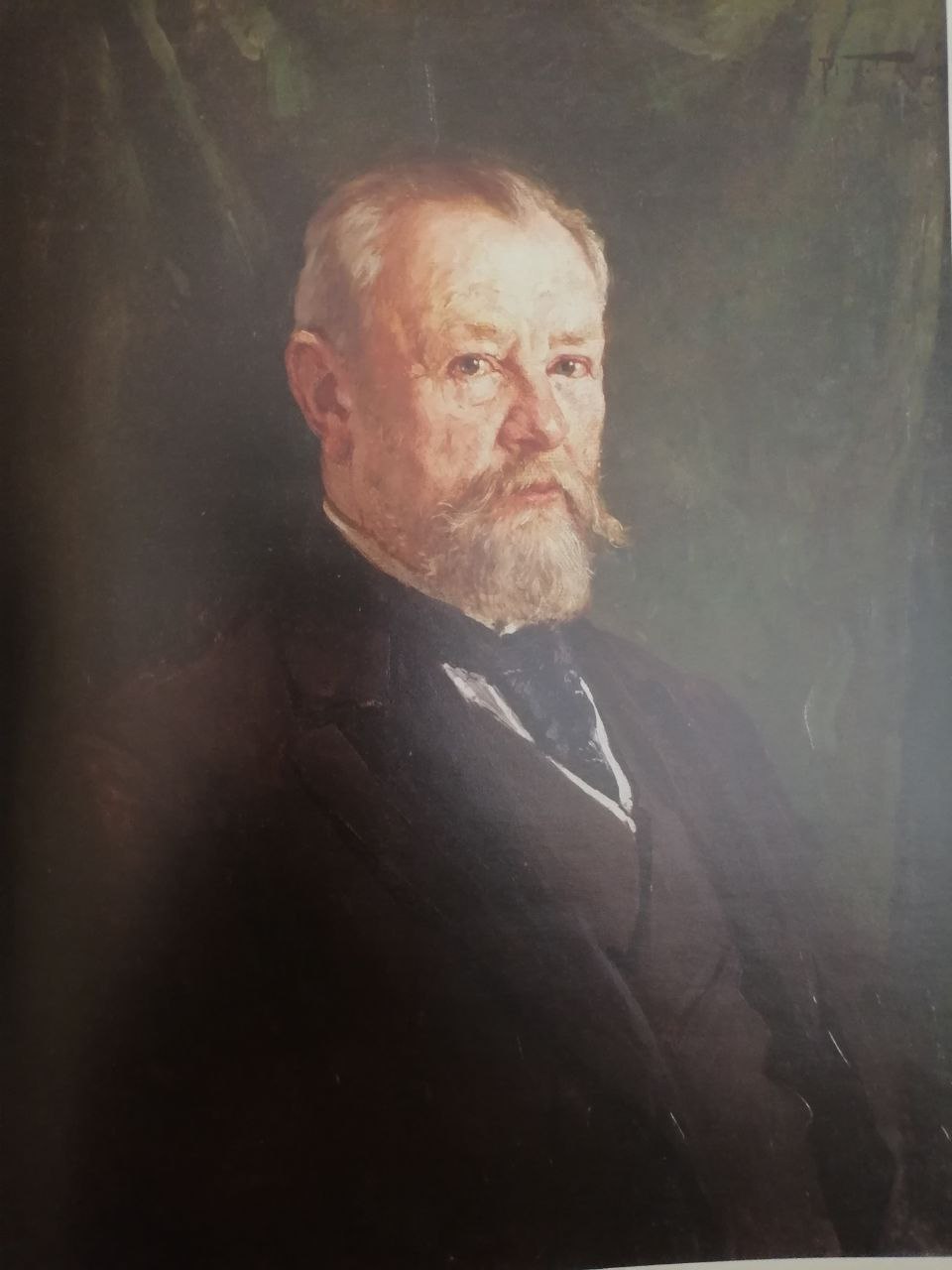

В 1900 году Г. Н. Соловьев защищает диссертацию «О динамическом действии подвижного груза на упругие конструкции» и утверждается в звании адъюнкта института. В 1908 году, после смерти профессора Л. Ф. Николаи, Г. Н. Соловьев в звании экстраординарного профессора возглавил кафедру Мостов, став третьим после Ф. И. Энрольда и Л. Ф. Николаи заведующим кафедрой Мостов старейшего транспортного учебного заведения России. В 1913 году Григорий Никифорович получает звание ординарного профессора.

Одновременно с большой преподавательской и воспитательной деятельностью в институте, Г. Н. Соловьев ведет большую научную и практическую работу, связанную с решением важных для мостостроения того времени проблем. Он занимается совершенствованием норм проектирования мостов, изучением работы сложных мостовых конструкций, внедрением в мостостроение новых материалов – литого железа и железобетона, разработкой требований по учету комбинаций действия внешних нагрузок на мосты. Результаты научных исследований отражены в его статьях, а также в учебнике «Курс мостов», изданном в 1903 году. Им проводится большая организаторская и инженерно-техническая работа и в масштабе Министерства путей сообщения. В 1893 году Г. Н. Соловьев назначается членом 1-го отдела Технических совещаний при Департаменте железных дорог, а в 1896 году – членом Мостовой комиссии Инженерного совета. С 1913 года Г. Н. Соловьев является членом Инженерного совета Министерства путей сообщения, где ему поручается рассмотрение важных вопросов, связанных с проектированием и строительством железнодорожных мостов.

Занимаясь большой учебно-педагогической, научной и организаторской работой, Григорий Никифорович находит время для решения практических задач, где в полной мере проявляется его талант ученого и инженера. Им непосредственно были разработаны проекты ряда больших мостов, где применены оригинальные нестандартные технические решения, обладавшие к тому же высокими архитектурными качествами.

В проекте моста через реку Волхов в Новгороде Великом в непосредственной близости от древнего Кремля, где раньше стоял деревянный арочный мост Г.Н.Соловьеву удалось создать сооружение, находящиеся в полной гармонии с исторической окружающей средой при прогрессивных и передовых для своего времени технических решениях.

Деревянный арочный мост через реку Волхов

Мост через реку Волхов по проекту Г.Н. Соловьева

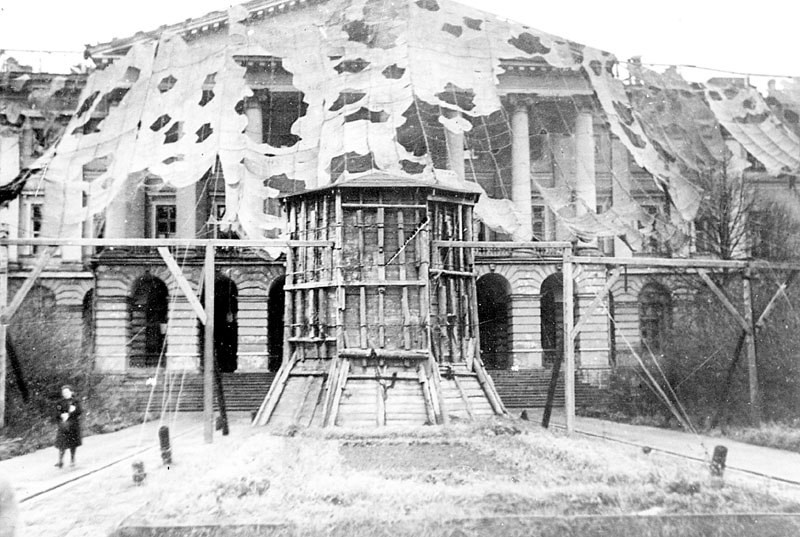

Мост просуществовал до 1944 года, когда его разрушили немцы при своем отступлении. После войны вместо восстановления разрушенного неподалеку был построен новый мост Александра Невского. На месте разрушенного в 1985 году был построен совершенно иного вида пешеходный так называемый горбатый, мост.

Разрушенный мост через реку Волхов

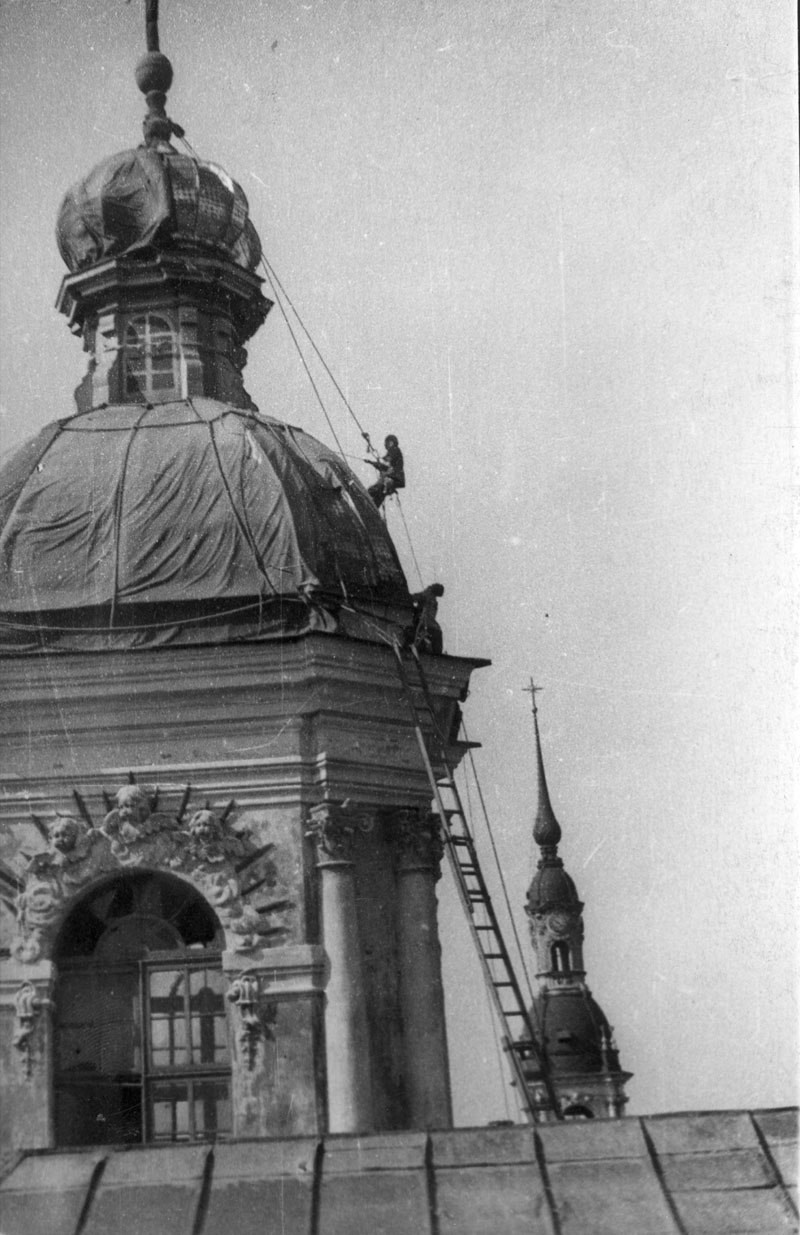

Другим интересным сооружением, авторство которого принадлежит Г. Н. Соловьеву, стал Ольгинский мост через реку Великую в Пскове, который должен был заменить существовавший сотни лет наплавной мост, который не только перестал отвечать требованиям псковского городского транспортного сообщения, но и стал мешать развитию судоходства. Начиная с 1869 года, жители Пскова более тридцати лет обращались с ходатайствами о строительстве постоянного моста. Наконец, в 1908 году 19 февраля Государственная Дума приняла закон о строительстве моста в Пскове, а 22 марта его утвердил император Николай II. Торжественная закладка моста состоялась 14(27) июня 1909 года. Проект моста разработал Г.Н. Соловьев. Торжественное открытие и освящение моста состоялось 30 октября (12 ноября) 1911 года.

Ольгинский мост через реку Великую в Пскове

Однако, новый мост был интересен не только своей архитектурой. Оригинальной была конструкция пролетного строения. Г.Н. Соловьев впервые предложил использовать комбинированную арочно-консольную систему с воспринятым распором, который передавался не на опоры, а на затяжку, расположенную в уровне проезжей части. Очевидно, это было сделано впервые в практике мостостроения, о чем свидетельствуют слова профессора К. А. Оппенгейма: «Безраспорные консольно-арочные фермы были предложены впервые в России профессором Г.Н. Соловьевым для шоссейного моста через реку Великую в Пскове в 1901 году».

Ольгинский мост через реку Великую в Пскове

У псковского моста оказалась нелегкая судьба. Через 8 лет, в мае 1919 года, мост был взорван при отступлении Красной Армии. В феврале 1921 года мост был восстановлен. В июле 1941 года мост вновь был взорван перед тем, как советскими войсками Псков был оставлен. в 1942 году немцы восстановили мост, но июле 1944 года полностью разрушили при своем отступлении.

Для продвижения наступавших советских войск на запад был построен свайно-эстакадный деревянный мост, однако вопрос о восстановлении капитального моста возник сразу же. И через девять месяцев, мае 1945 года, мост был восстановлен в первозданном виде, в котором он просуществовал до 1969 года, когда вместо него было начато строительство нового железобетонного моста, превосходившего старый по грузоподъемности и ширине, но без сомнения уступавший ему в оригинальности и красоте.

Разрушенный в 1944 году Ольгинский мост через реку Великую

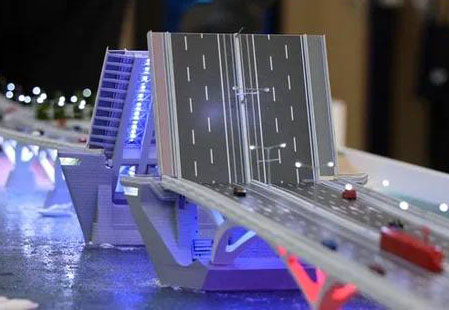

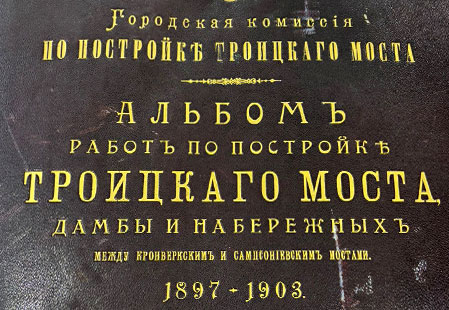

Велики заслуги Г. Н. Соловьева в строительстве мостов в Санкт-Петербурге. В 1897-1903 годах он вместе с инженерами путей сообщения Л. Ф. Николаи, Ф. Г. Зброжеком, А. П. Пшеницким, Н. Б. Богуславским, С. Н. Смирновым, В. Я. Савицким участвовал в сооружении и руководил испытаниями Троицкого моста через Неву.

Троицкий мост через реку Неву в Санкт-Петербурге

При строительстве Большеохтинского моста через Неву в 1908-1911 гг. по проекту Г. Г. Кривошеина помощником главного инженера был Г. П. Передерий, а консультантом Г. Н. Соловьев. Им выполнены расчеты береговых опор Финляндского железнодорожного моста через Неву, построенного в 1912 году по проекту инженеров путей сообщения Н. А. Белелюбского и Г. Г. Кривошеина. При постройке разводного моста через реку Екатерингофку в створе Рижского проспекта проект моста, разработанный американской фирмой Шерцера, был полностью пересоставлен под руководством профессора Г. Н. Соловьева инженером-технологом Д. Я. Акимовым-Перетц, выполнены расчеты механизмов, пролетных строений и опор под трамвайную нагрузку.

Екатерингофский мост через реку Екатерингофку в Санкт-Петербурге

Последним мостом, в проектировании и строительстве которого Григорий Никифорович Соловьев принял активное участие, стал Дворцовый мост через реку Неву.

Имя Григория Никифоровича Соловьева увековечено на памятных досках, установленных на Троицком, Большеохтинском и Рижском (Екатерингофском) мостах.

Памятная доска с именем Григория Никифоровича Соловьева на павильоне управления механизмами разводки Екатерингофского моста

Неустанный труд, чрезвычайная скромность, отсутствие самомнения — наиболее характерные черты Г.Н.Соловьева. Вследствие постоянной занятости он так и не увидел свой мост через реку Великую после завершения его строительства. Когда ему говорили, что мост очень красив и автору проекта надо на него взглянуть самому, Григорий Никифорович скромно улыбался и отвечал, что очень занят, но постарается при случае побывать в Пскове.. Случай этот так и не представился.

Скончался Григорий Никифорович 17 июля 1916 г.

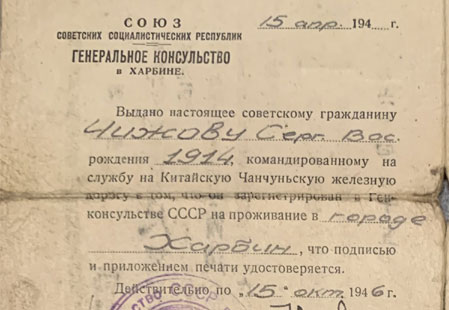

В День защиты детей, 1 июня, в 14:00 приглашаем в Музей мостов (Мучной пер. 2) наших юных посетителей вместе со взрослыми на экскурсию «Кто Вы, Кулибин? По следам великого гения»! Записывайтесь по тел. 310-22-18.

В День защиты детей, 1 июня, в 14:00 приглашаем в Музей мостов (Мучной пер. 2) наших юных посетителей вместе со взрослыми на экскурсию «Кто Вы, Кулибин? По следам великого гения»! Записывайтесь по тел. 310-22-18. Образ Ивана Петровича Кулибина навсегда остался в нашей исторической памяти. Порой его считают легендой, чуть ли не сказочным персонажем. Предлагаем отправиться в творческую экспедицию по следам гения! На экскурсии-расследовании «Кто Вы, Кулибин?» мы разгадаем тайны личности героя и узнаем, как же механик-самоучка стал одной из наиболее известных и почитаемых фигур в российской истории.

Образ Ивана Петровича Кулибина навсегда остался в нашей исторической памяти. Порой его считают легендой, чуть ли не сказочным персонажем. Предлагаем отправиться в творческую экспедицию по следам гения! На экскурсии-расследовании «Кто Вы, Кулибин?» мы разгадаем тайны личности героя и узнаем, как же механик-самоучка стал одной из наиболее известных и почитаемых фигур в российской истории. Стоимость программы:

Стоимость программы:

Слова благодарности от нашей группы Елене Николаевне и Полине. Нам у вас очень понравилось!»

Слова благодарности от нашей группы Елене Николаевне и Полине. Нам у вас очень понравилось!»

Приглашаем 14 мая в 17:00 в Музей мостов на концерт хора «Метростроя Северной Столицы».

Приглашаем 14 мая в 17:00 в Музей мостов на концерт хора «Метростроя Северной Столицы».