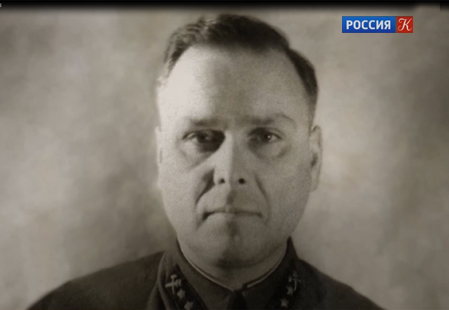

Мы продолжаем рассказ о Мелице Васильевне Нечкиной.

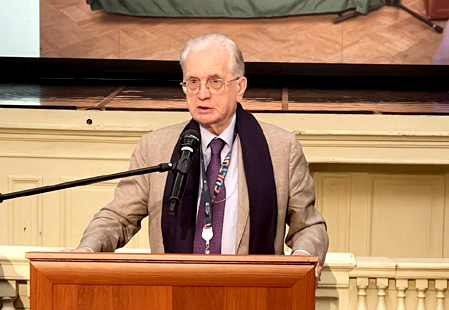

О биографии М.В. Нечкиной более подробно рассказал ее потомок, Сергей Владимирович Чижов, заведующий кафедрой «Мосты» Петербургского государственного университета путей сообщения:

— Милица Васильевна родилась 25 февраля 1901 года в городе Нежине в семье инженера-технолога. Первоначальное образование получила дома, семья была высокообразованной и культурной. Затем училась в женской гимназии в Ростове-на-Дону. В 1911 году семья переехала в Казань. Там Милица была определена в Ксенинскую женскую гимназию – одну из лучших в городе, с преимущественно гуманитарным уклоном.

По окончании ее в 1917 году с золотой медалью Нечкина поступила на историко-филологический факультет Казанского университета. Ее студенческие годы пришлись на время бурных перемен во всех сферах жизни страны. Блестяще окончив в 1921 году университет, была оставлена «для подготовки к профессорскому званию» при факультете общественных наук. Историографические проблемы особенно интересовали молодого ученого. В эти годы Нечкина увлеклась изучением жизни и деятельности Василия Осиповича Ключевского, под чьим влиянием развивались многие ее суждения и взгляды на исторические процессы.

В 1923–1924 гг. Нечкина – преподаватель истории, политической экономии и истории литературы при Казанском университете. Здесь во всем блеске развернулся ее природный педагогический талант, который она пронесла через всю жизнь, сочетая исследовательскую работу с педагогической деятельностью. В1924 году Нечкина переехала в Москву, где преподавала на рабфаке МГУ, в Коммунистическом университете народов Востока, позднее в Академии общественных наук. Она одна из первых профессоров восстановленного в 1934 году исторического факультета МГУ, на котором затем преподавала свыше 20 лет. В военные годы, находясь в эвакуации в Ташкенте, была профессором Среднеазиатскогого государственного университета, вела большую работу, выступая с лекциями.

В послевоенные годы, наряду с преподаванием в Московском университете, была профессором Академии общественных наук, где заведовала кафедрой истории СССР.

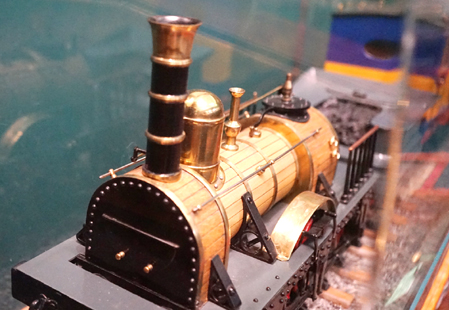

В обширном круге исследовательских интересов Нечкиной особое место занимает движение декабристов. Этой основной теме Милица Васильевна осталась верна всю жизнь. В декабристоведении она по праву занимает ведущее место и является наиболее признанным авторитетом.

С темой «Пушкин и декабристы» органически связана разработка Нечкиной другой важной темы – «А.С. Грибоедов и декабристы». Итогом исследования стало издание в 1947 году монографии, удостоенной Сталинской премии. В 1955 году вышел двухтомный обобщающий труд «Движение декабристов». Это был итог не только многолетней исследовательской работы ученого по данной теме, но и всего отечественного декабристоведения за 30 лет. Монография получила широкую известность за рубежом.

Перу Нечкиной принадлежат десятки книг, статей и брошюр, рассчитанных на «массового читателя», она постоянно сотрудничала в обществе «Знание». Велики ее заслуги в подготовке учебных пособий по истории для средней и высшей школы.