Месяц: Декабрь 2023

Приглашаем 11 января в Музей мостов на концерт «Под тенью танго»

Приглашаем 11 января в Музей мостов на музыкальный салон

ЦМЖТ РФ поздравляет с Новым годом!

Уважаемые друзья,коллеги,партнеры музея!

Примите самые теплые поздравления с грядущими Новым годом и Рождеством от коллектива Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации! Пусть добрые зимние праздники наполнят Ваш дом благополучием и хорошим настроением! Желаем крепкого здоровья, новых открытий, искренних улыбок родных и друзей, неизменной поддержки коллег и самых настоящих чудес в Новом году!

Коллектив Центрального музея железнодорожного транспорта РФ

Новая модель в ЦМЖТ РФ! Тепловоз ТГ16М

Коллекцию моделей локомотивов Центрального музея железнодорожного транспорта РФ пополнил интересный экспонат, выполненный при поддержке холдинговой компании «Синара-Транспортные Машины».

Речь идет о миниатюрной копии тепловоза ТГ16М в масштабе 1:20.

Тепловоз ТГ16М (с гидравлической передачей, 16-го типа, модернизированный) — магистральный грузопассажирский локомотив для работы на железных дорогах колеи 1067 мм и 1520 мм. Спроектирован и выпускался на Людиновском тепловозостроительном заводе в период с 2014 по 2016 год для работы на железнодорожных путях Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Необходимость работы на две колеи объяснялась тем, что на Сахалине еще до Второй мировой войны была построена колея шириной 1067 мм. Этот двухсекционный тепловоз способен был в быстрые сроки без особых проблем подстраиваться под колею.

Тепловоз ТГ16М был предназначен для замены устаревшей серии ТГ16, выпускаемой с 1967 по 1974 год. Все узлы и агрегаты разработаны заново. По сравнению с ТГ16 новый тепловоз имел повышенные мощность, скорость и микропроцессорную систему управления. Кабина машиниста тепловоза ТГ16М модульного типа, установлен цифровой пульт управления с контрольно-измерительными приборами и аппаратами, необходимыми для управления и для контроля за работой силовой установки и тормозного оборудования. Есть санитарно-бытовой модуль, где расположены биотуалет, умывальник, шкаф для одежды, блок радиооборудования.

Первая машина поступила на остров Сахалин 9 декабря 2014 года, а в 2015 году выдан сертификат соответствия для серийного производства.

В конце 2010-х и начале 2020-х в дальневосточном регионе стала проходить планомерная перешивка железнодорожной колеи. В 2021 году все построенные тепловозы серии ТГ16М были переданы на Московскую железную дорогу — станцию Орёл.

Руководство и коллектив ЦМЖТ РФ благодарит холдинговую компанию «Синара-Транспортные Машины» за уважительное отношение к сохранению исторического наследия транспортной отрасли страны. Переданная музею модель локомотива займёт достойное место в экспозиции, рассказывающей о современном подвижном составе

Доставку нового музейного объекта обеспечила компания «ТОТ -АРТ», которая специализируется на транспортировке и упаковке предметов искусства.

Награждение победителей акции-конкурса «Фронтовой позывной-2»

В Центре «Знаменосцы Победы» состоялась церемония награждения победителей акции-конкурса «Фронтовой позывной-2». Участники конкурса из разных районов города подготовили большое количество творческих работ. Жюри конкурса было сложно выбрать лучшие талисманы и фронтовые позывные, ведь, каждая из работ была яркой, творческой, уникальной.

Победители лучших работ были отмечены дипломами и подарками не только жюри, но и военнослужащими Росгвардии, которые пришли на награждение. Как же было приятно ребятам пожать руку росгвардейцу и вручить изготовленный собственными руками, талисман.

Особое внимание у военных заслужил позывной «Зоркий», т.к. он соответствовал всем требованиям настоящего позывного — не содержит шипящих, имеет четкое и емкое описание.

Отдельной похвалой были отмечены работы воспитанников Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района за свою уникальность и самобытность.

После награждения, участники мероприятия упаковали талисманы в коробки, которые представители Росгвардии забрали, чтобы отвезти их на передовую. Вместе с работами в коробки с ценным грузом были упакованы письма, открытки, платочки и вязаные вещи, которые сделали жители города и читатели Центральной библиотечной системы.

Акция- конкурс проходил при поддержке: Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации, Центральной библиотечной системы Василеостровского района и Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

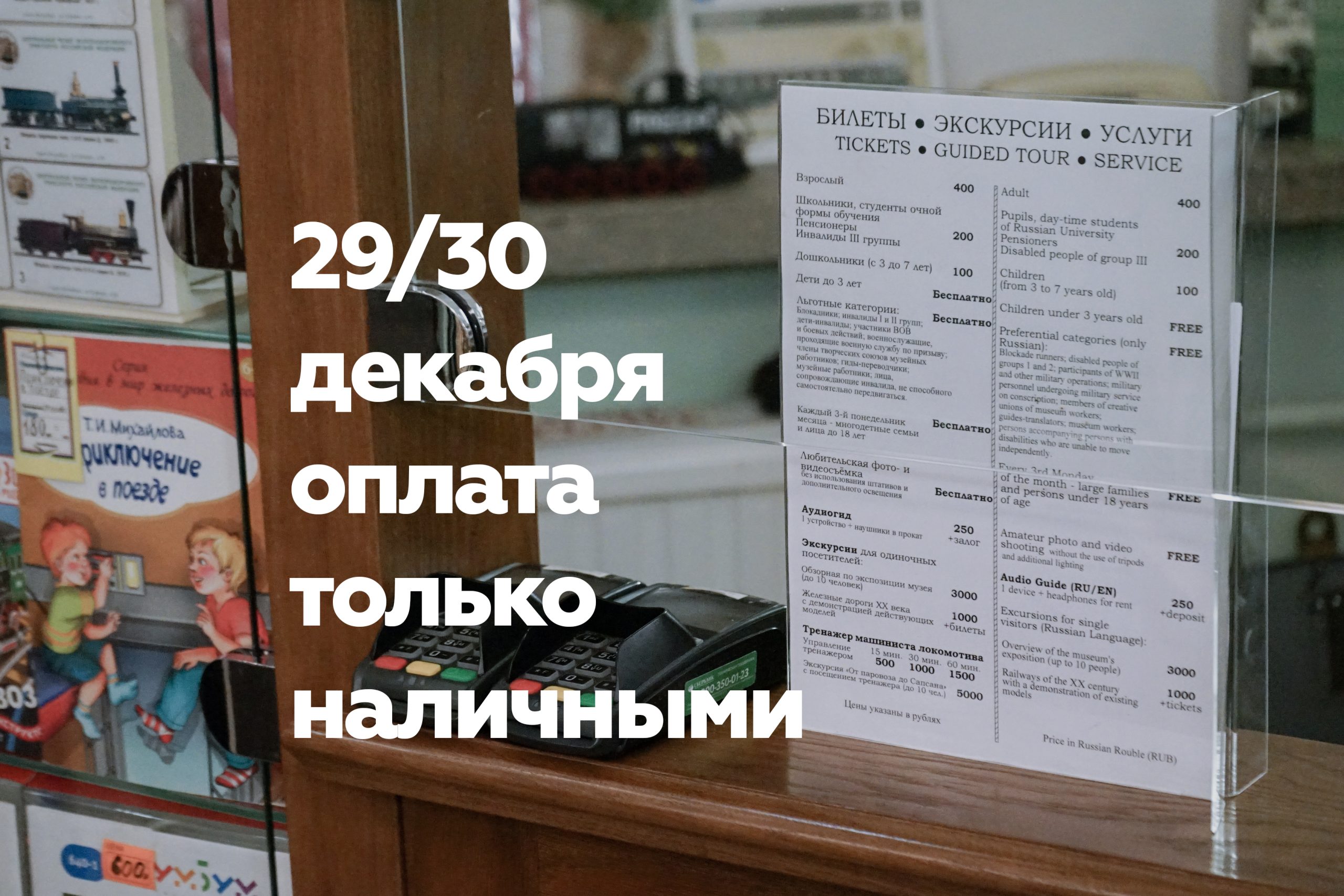

Вниманию посетителей

Дорогие посетители, 29-го и 30-го декабря все площадки Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федераци принимают только наличную оплату. После новогодних праздников принимаются все способы оплаты.

Приносим извинения за доставленные неудобства

Модель парома-ледокола «Байкал»

На Всемирной технической выставке в Париже 1900 г. большой интерес у посетителей вызывали модели парома-ледокола «Байкал» и парохода-ледокола «Ангара», они находились рядом. О каких события модель «Байкала» может поведать современным посетителям музея в Санкт-Петербурге?

В 1900 г. завершили строительство Забайкальской железной дороги от г. Иркутска до озера Байкал (пристани с названием «Байкал») и от станции Мысовой на восточном берегу озера до Сретенска. В 1900 г. на озере Байкал начала работать паромная переправа, организованная на время строительства сложного участка вокруг озера – Кругобайкальской железной дороги, сооружение которой оценивалось в 25 млн. руб. К ее строительству приступили в 1901 г.

Паромную переправу организовали по типу, существовавших в США переправ на великих озерах. В 1894-1895 гг. для изучения опыта организации паромных сообщений в Соединенные Штаты Америки командировали помощника начальника Управления по сооружению Сибирской железной дороги инженера Соколова. Он познакомился с организацией паромной переправы между озерами Мичиган и Гурон в США, где на проливе шириной 11 км действовал паром-ледокол. Инженер Г. В. Адрианов, занимаясь изысканиями линии Иркутск-Байкал, определил места пристаней на озере Байкал. Наиболее удобными оказались: Лиственничный рейд на западном берегу и бухта Мысовая – на восточном.

Для выполнения заказа на изготовления парома провели конкурс, в котором приняло участие 12 российских и иностранных заводов. В результате чего заказ передали заводу Армстронга в Ньюкастле (Англия). В Англии паром собрали частями. В разобранном виде корпус парома доставили в Петербург 16 июня 1896 г., а машины и механизмы 4 декабря в Ревель (Таллин) по морю. Затем их повезли по железной дороге в г. Красноярск, а уже оттуда по реке Ангара и озеру Байкал в поселок Лиственничный. Для провода судов с частями парома по ангарским порогам применили туерный способ проводки, забрасывая с судна вперед якоря и подтягивая его лебедками. Сборку парома произвели в селе Лиственничное на Байкале. Руководить работами по сборке паромов пригласили корабельного инженера В. Заблоцкого. Проект пристаней для паромов на Байкале составлял инженер П.К. Янковский.

17 июня 1899 г. паром-ледокол, получивший название «Байкал», был спущен на воду, 4 января 1900 г. он совершил пробный рейс. Размеры судна: длина – 80 м, ширина – 17 м. Паром вмещал 25 груженых вагонов на нижней палубе, 150 пассажиров в каютах и на верхней палубе. Паром «Байкал» собрали еще до открытия Забайкальской железной дороги, 27 февраля 1900 г. он прекратил работу, так как был поврежден льдом. Борта обшили стальными листами.

В 1898 г. на том же заводе в Англии для паромной переправы заказали второй корабль меньшего размера для вспомогательных рейсов, получивший название «Ангара». Размеры судна: длина – 61 м, ширина – 10,7 м. Паром вмещал груз из 10 вагонов, 160 пассажиров. Пароход-ледокол «Ангара» собирался осенью 1900 г.

С открытием в июле 1900 г. Забайкальской железной дороги на озере Байкал работал пароход «Лейтенант Малыгин». Зимой 1900-1901 гг., когда озеро замерзло, по льду организовали грузовую переправу, которая проработала с 12 января по 12 апреля 1901 г. Таким же образом организовывали воинские перевозки в зиму 1904-1905 гг. В 1901-1905 гг. связывали Великий Сибирской путь на озере Байкал паром-ледокол «Байкал» и пароход-ледокол «Ангара». В период 1901-1903 гг. паромы ежедневно совершали по два рейса между пристанями Байкал и Мысовая. Скорость движения паромов составляла 22-23 км/ч. В летнее время паромы доходили от одного до другого берега за 3,5 часа, а зимой за 6-7 часов.

В 1903 г. пристань из Мысовой перевели в Танхой. В 1905 г. с завершением Кругобайкальской ж.д. паромную переправу отменили, но паромы оставили на случай «не возможности движения по Кругобайкальской ж.д.». В 1918 г., в период Гражданской войны, паром «Байкал» использовали части Красной Армии, как плавучую батарею. В районе пристани Танхой его обстрелял пароход «Феодосия», на котором частями белой армии были установлены орудия. Паром «Байкал» загорелся и затонул недалеко от берега. Паром «Ангара» сохранился до настоящего времени, находится в г. Иркутск. В 2017 г. во время работы VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась презентация фильма киностудии ООО «Атлас-медиа» режиссёра Михаила Чумака «Байкальская переправа», посвящённого работе легендарной паромной переправы и жизненному пути одного из выдающихся министров путей сообщения, инициатору организации музея ведомства путей сообщения имени императора Николая I – М.И. Хилкова.

Авторская лекция «Великий Сибирский путь — связующее звено регионов» для ИРГУПС

Памятники науки и техники. Паровоз серии ЕЛ-534

Фонд моделей и натурных образцов является старейшим в собрании Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации, именно он в 1813 году положил начало формированию коллекции музея. Каждый музейный предмет имеет неповторимую историю и только глубокое и всестороннее изучение музейного предмета специалистами может выявить его подлинную ценность. Коллекция натурного подвижного состава включает в себя ценнейшие образцы отечественной и зарубежной техники.

13 декабря в Москве на ХХХI Экспертном совете Политехнического музея паровозу серии ЕЛ-534 был присвоен статус памятника науки и техники I ранга. История создания локомотива была изучена и представлена старшим научным сотрудником А.Д. Пениным.

Паровоз серии ЕЛ-534 является уникальным предметом, отражающим значимый этап в развитии науки и техники, в истории политических и экономических связей между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Во время Первой мировой войны паровозостроительные заводы Российской империи были загружены военными заказами. Поэтому в 1915-1916 годы паровозы были заказаны в США, строились на заводах «Балдвин» (г. Филадельфия) американской локомотивной компании АЛКО (г. Скенектади). Часть паровозов была заказана канадской паровозостроительной компании. Эти локомотивы имели обозначение ЕФ, ЕС и ЕК.

В 1916 году была заказана вторая партия паровозов. С учётом опыта эксплуатации ранее выпущенных машин, были выполнены изменения в конструкции. По предложению профессора Ю.В. Ломоносова новый паровоз получил обозначение ЕЛ – в честь инженера А.И. Липеца, руководившего проектированием этого локомотива. Всего было выпущено более 700 машин серии ЕЛ, они работали на Екатерининской, Пермской железных дорогах, на магистралях Сибири и Дальнего Востока.

Паровоз серии ЕЛ-534 был изготовлен в 1917 году. После Великой Отечественной войны он работал на Забайкальской железной дороге. В 1962 году был передан на Томь-Усинскую ГРЭС. В Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации паровоз поступил в 1981 году из локомотивного депо Омск Западно-Сибирской железной дороги.

Всего сохранилось два паровоза данной серии: в ЦМЖТ РФ, а также в Уссурийске установлен паровоз-памятник серии ЕЛ-629 в сквере у дома культуры им. Чумака.

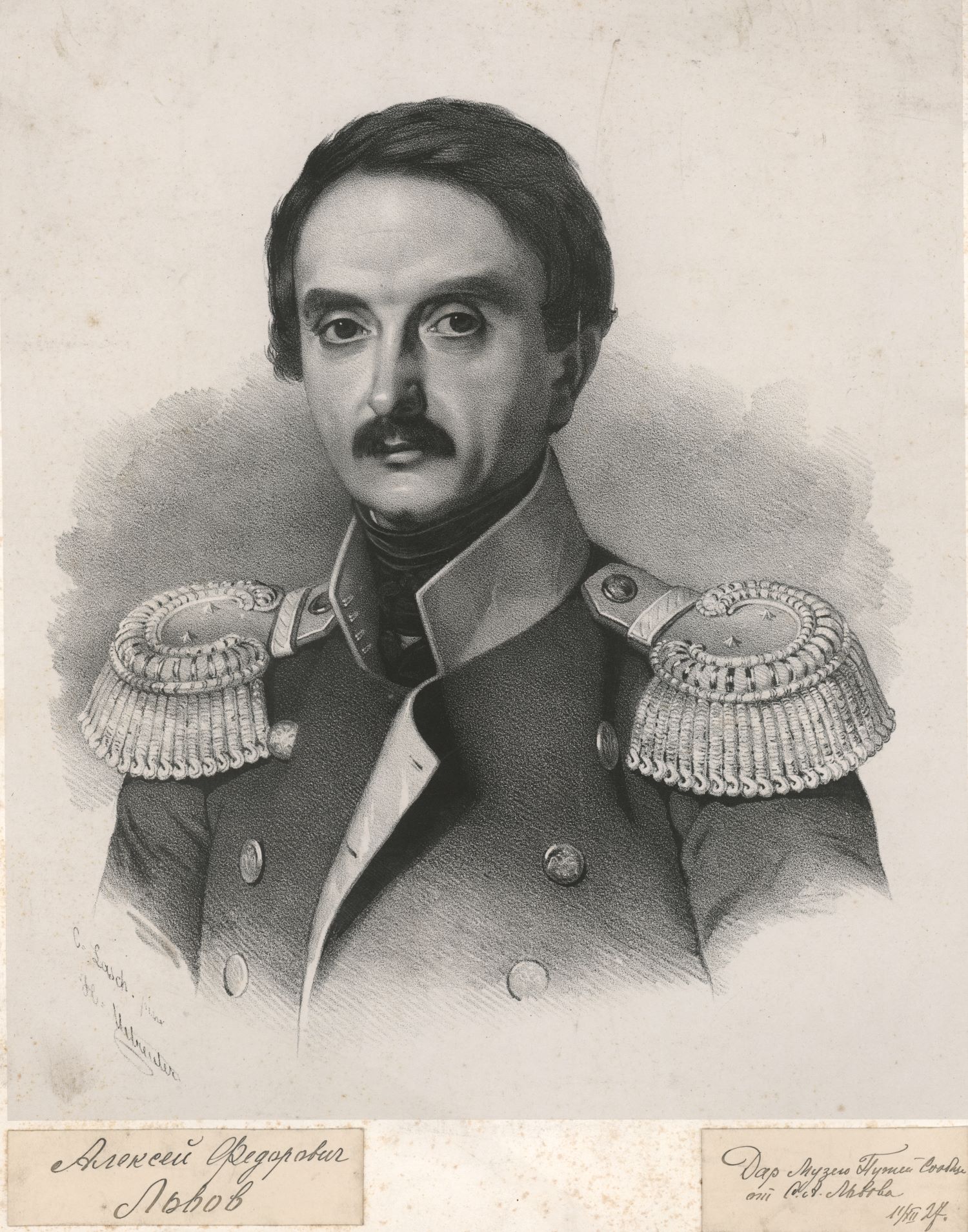

Выставка «Алексей Федорович Львов — инженер и музыкант. К 225-летию со дня рождения»

В Государственной академической капелле состоялось открытие выставки «Алексей Федорович Львов — инженер и музыкант. К 225-летию со дня рождения».

Этот проект призван напомнить о том, что всемирно известный скрипач, композитор, руководитель Придворной певческой капеллы, автор музыки гимна Российской империи «Боже, царя храни!», Алексей Федорович Львов вошел в историю и как талантливый инженер.

В честь юбилея Алексея Федоровича состоялся великолепный концерт. Хор и симфонический оркестр исполнили Stabat Mater Перголези и гениальные произведения Львова: Концерт для скрипки с оркестром ля минор и Фантазия на русскую тему для скрипки, оркестра и мужского хора. Виртуозно солировал на скрипке Николай Андреев, второй концертмейстер Симфонического оркестра Капеллы.

Во время открытия выставки, которая вызвала искренний интерес у собравшихся, с приветственным словом выступили директор Центрального музея железнодорожного транспорта России В.И. Мителенко, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Н.В. Астахова и куратор галереи Государственной Академической Капеллы С.А. Куропаткина.

Подробнее с выставкой собравшихся ознакомила И.А. Трунова, заведующая отделом истории мостостроения ЦМЖТ РФ.

Директор ЦМЖТ РФ В.И. Мителенко в своей речи отметил , что 5 июня 2023 г. исполнилось 225 лет со дня рождения инженера путей сообщения, известного русского композитора и скрипача Алексея Федоровича Львова (1798-1870). 190 лет назад в декабре 1833 г. впервые прозвучала музыка государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни», автором музыки был А.Ф. Львов.

Алексей Федорович Львов – родился 25 мая 1798 г. в Ревеле (Таллине) в семье музыканта Федора Петровича Львова, позже директора Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге. В 1818 г. окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения в звании поручика с занесением на Мраморную доску лучших выпускников института. Служил в военных поселениях в Новгородской губернии под руководством графа А.А. Аракчеева, оставил об этом этапе жизни воспоминания. В «Записках» Львов писал : «В 1818 г. я вышел первым из института, где мое имя записано на золотой доске, и был командирован для производства работ в военные поселения Новгородской губернии под начальство графа Аракчеева…прослужа 8 лет… я был употреблен для построения мостов, стропил, экзерциргаузов». Среди объектов, которыми занимался Алексей Федорович оказался необычный по конструкции – консольно-балочный мост через Лажитовский ручей на первой в России шоссейной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1820-е гг. по проекту А.Я. Фабра построил деревянный пятипролетный мост длиной 115 м через Ложитовский ручей. В связи с оригинальной конструкцией моста в мастерских института в 1832 г. выполнили «Модель моста через Ложитовский ручей в 3 поселенной роте Гренадерского Его Величества Короля Прусского полка». В 1832 г. Комиссия проектов и смет ведомства путей сообщения писала по поводу необходимости исполнения модели моста следующее: «…находит, что по чрезвычайному возвышению моста над горизонтом ручья, особенного рода конструкции, которой при достаточной твердости имеет чрезвычайную легкость… устроение оного как единственного сооружения в коем употреблена подобная система, будет весьма любопытно и полезно». В настоящее время модель моста через Лажитовский ручей представлена в экспозиции Музея мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта РФ). Сам же мост не сохранился, в 1850-е гг. он пришел в негодность и его заменили кирпичной трубой.

Выдающийся инженер путей сообщения Алексей Львов, генерал-майор, тайный советник, близкий к императору и всей царской семье в дальнейшем стал великолепным организатором профессионального музыкального образования. Он был управляющим Придворной капеллой с 1837 по 1861 год.

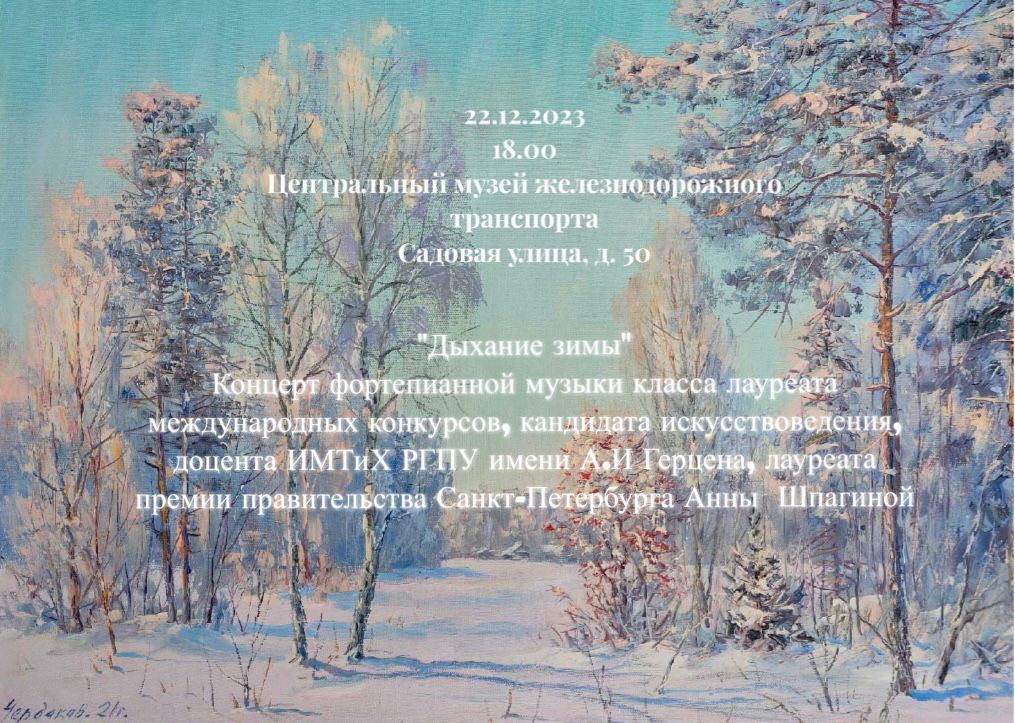

В ЦМЖТ РФ прошел фортепианный концерт «Дыхание зимы»

Рождественский фортепианный концерт «Дыхание зимы» состоялся в нашем музее. Блистали талантами студенты Института музыки, театра и хореографии РГПУ имени А.И.Герцена, большинство из которых приехали из Китая и учатся у доцента Анны Юрьевны Шпагиной. Порадовал публику виртуозным исполнением хорошо знакомый по концертам прошлых лет выпускник Хорового училища имени Глинки, а ныне — также студент ИМТиХ Анатолий Сысоев. Бурными аплодисментами поблагодарила публика Матвея Цвирко, который учится в Хоровом училище имени Глинки также у А. Ю. Шпагиной. Украсили вечер своим выступлением Анна Папулова и Янина Анастасова — студенты музыкально-педагогического училища, класс Анастасии Владимировны Лебедевой. «Дыхание зимы» создало приподнятое предпраздничное настроение. Прозвучали произведения Ф.Шопена, И.Брамса, Л.ван Бетховена, Ф.Листа,С.Рахманинова. Чарующие звуки музыки погрузили слушателей в приятные мечты. Программа была выстроена контрастно, что отражает жизненный тем и настроения перед Новым Годом.

Встреча с военнослужащими Росгвардии РФ

В Центре «Знаменосцы Победы» состоялась встреча с военнослужащими Росгвардии РФ батальона связи. Речь об истории Росгвардии и том, что значит быть связистом. Наши гости не раз отправлялись в командировки в зону боевых действий, проводили и восстанавливали коммуникации между подразделениями российских вооруженных сил. Гвардейцы рассказали школьникам о себе: где учились и о чем мечтали, как проходит служба.

Учащиеся Калининского и Центрального районов живо интересовались жизнью защитников на передовой, задавали много вопросов о вооружении, о жизни бойцов, о том, как используют и придумывают пароли и позывные, ходят ли связисты в разведку и как определить по сигнальным ракетам кто находится рядом — свои или противник.

Время встречи пролетело быстро, а столько всего хотелось узнать!

В конце росгвардейцы поблагодарили ребят за подарки, рисунки и открытки, которые школьники подготовили для отправки на фронт. Отметили, что для военнослужащих важно получить такие знаки тепла и поддержки, говорили о том что каждое послание бойцы читают и бережно хранят.

Концерт «Дыхание зимы»

Модель двухъярусной четырёхосной платформы

Модель двухъярусной четырёхосной платформы для перевозки легковых автомобилей типа 13-479 была изготовлена в 1971 году и поступила в коллекцию музея в 1992 году.

Необходимость в изготовлении подобных платформ была вызвана увеличением объемов производства легковых автомобилей и поиском оптимального способа их доставки потребителям.

Существовавший ранее способ транспортировки автомобилей отличался низкими перевозочными способностями. Легковые автомобили размещались на универсальных платформах и в полувагонах. На одну платформу или в вагон помещалось не более трёх автомобилей, а ГАЗ-24 всего лишь два.

Конструкция двухъярусной платформы для перевозки автомобилей была разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом вагоностроения и Днепродзержинским вагоностроительным заводом. Производство платформ было организовано на Калининском (Тверском) вагоностроительном заводе в 1971 году.

Вагоны имели длину 21,66 м, ширину 3,25 м. Была предусмотрена возможность проезда автомобилей из одного вагона в другой. Для этого были оборудованы поднимающиеся площадки по концам верхнего и нижнего ярусов. Вместимость вагона составляла: 8 автомобилей ГАЗ-24, 17 автомобилей других марок.

За первое десятилетие, с 1971 по 1981 годы было произведено 6724 платформы.

Недостатком подобных вагонов являлась возможность хищения отдельных элементов автомобилей, а также риск их повреждения при транспортировке. В дальнейшем было решено изготавливать платформы закрытого типа, которые исключали проникновение посторонних лиц к перевозимым автомобилям, а также сохраняли груз в целости.

Путевой струг CC-1 признан памятником науки и техники

В Российском доме международного научно-технического сотрудничества в Москве состоялся ХХХI Экспертный совет Политехнического музея по программе «Памятники науки и техники в музеях России». Совету было представлено для ранжирования 57 предметов из 17 музеев России.

Натурный образец «Путевой струг СС-1», находящийся в фондах Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации, изучил и представил на экспертном совете заведующий научно-исследовательского отдела истории развития инфраструктуры железных дорог О.В. Ильин.

Путевой струг СС-1 является уникальным предметом, отражающим этап в развитии науки и техники, истории создания первых устройств для проведения ремонта и обслуживания полотна железной дороги. Предназначен для очистки старых и нарезки новых кюветов, оправки и планировки откосов выемок и других земляных работ, зимой используют для очистки путей от снега и вскрытия кюветов для пропуска весенних вод. Возможность использования струга-снегоочистителя в течение всего года указывает на эффективность применения этой машины в путевом хозяйстве. Путевые струги широко использовались с середины 1930-х годов. В Советском Союзе были разработаны и массово производились с 1935 года путевые струги моделей СС-1 и СС-1М для широкой колеи.

В фондах ФГБУК ЦМЖТ России находится струг СС-1. Машина оснащена деревянным кузовом, она выпускалась на Тихорецком ремонтно-механическом заводе. Струг находится в полном рабочем состоянии, что безусловно для экспоната музея является достоянием. Струг-снегоочиститель состоит из рамы, двух главных боковых крыльев, двух носовых снегоочистительных устройств, пневматического оборудования и двух кабин: хозяйственной и управления.

Для передвижения струга использовались локомотивы, которые питали сжатым воздухом рабочие органы машины — цилиндры управления крыльями и носовыми снегоочистительными устройствам, которые позволяю производить работы по расчистке путей от снега на перегонах и станциях. На перегоне струг-снегоочиститель мог работать в качестве снегоочистителя-тарана для очистки путей от снежных заносов глубиной до 2 метров, однопутного или двухпутного снегоочистителя как при левопутном, так и правопутном движении, снегоочистителя-скрепера для вывозки снега из глубоких и сильно занесенных снегом выемок. Рабочая скорость при очистке снега на перегоне допускается в пределах 5—40 км/ч.

Путевой струг CC-1 является единственным (выявленным) сохранившемся образцом подобной путевой техники.

Прибор системы Дехтерёва – памятник науки и техники

В Российском доме международного научно-технического сотрудничества в Москве состоялся ХХХI Экспертный совет Политехнического музея по программе «Памятники науки и техники в музеях России». По итогам заседания совета четыре предмета Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации признаны памятниками науки и техники I ранга.

Прибор для измерения скорости паровоза системы Дехтерёва представил комиссии научный сотрудник музея С.В. Иванов.

Изобретателем прибора является штабс-капитан Корпуса инженеров путей сообщения Владимир Матвеевич Держанский-Дехтерёв. Он же выполнил в натуре «механизм, определяющий в точности скорость хода локомотива по железной дороге».

В музей прибор поступил в 1850 г., о чем свидетельствует запись № 208 в Шнуровой книге учета музейных предметов. В каталоге «Описание моделей музеума Института Корпуса инженеров путей сообщения», изданном в 1862 г. под редакцией Н.М. Соколова, на стр. 237 под № 247 приводится описание предмета «Снаряд инженера штабс-капитана Дехтерева, служащий для определения скорости движения паровозов».

Прибор смонтирован в деревянном корпусе, выполненном в форме равнобедренного треугольника, на котором в лабораторных целях смонтирован шкив с приводной ручкой, для объяснения действия прибора. На деревянное основание установлен металлический треножник, в средней части которого расположено вилкообразное устройство, вращающиеся в горизонтальной плоскости, выполненное из трёх вертикальных латунных трубок и горизонтальной, связанных посредством сообщающихся сосудов. Причём средняя, центральная, выполнена короче крайних, т.к. именно она и является определяющей и указывающей на вертикальную шкалу отклонения понижения ртути при приведении прибора в действие. В данном приборе утрачены стеклянные колбочки, которые изначально были продолжением всех трёх вертикальных латунных трубок. Шкала имеет градуировку от 0 до 45 (вёрсты за час пути), где ноль соответствует состоянию покоя. Ртуть была выбрана изобретателем, как наиболее плотная из жидких химических элементов. Для юстировки прибор оснащён подвижной регулировочной площадкой. В зависимости от температуры внешней среды перед измерением площадку необходимо было выставить на ноль относительно шкалы измерения. Действие прибора основано на влиянии центробежной силы, где при возрастании ускорения ртуть из средней указующей трубочки будет перетекать в крайние и понижение уровня в средней и будет на шкале показывать скорость локомотива.

Прибор для измерения скорости паровоза системы Дехтерёва был изготовлен в 1850 г. и является первым и единственным выявленным образцом подобных приборов.

Приглашаем в дни новогодних каникул посетить тренажер машиниста

С 3 по 8 января 2024 года, в дни новогодних каникул, приглашаем посетить в нашем музее учебный тренажер машиниста грузового электровоза «2ЭС4К Дончак» с полноразмерной имитацией кабины.

Здесь можно попробовать себя в роли машиниста, научиться азам управления локомотивом. Современные технологии переносят участника виртуальной поездки в различные дорожные ситуации. Ранее симулятор использовался для подготовки сотрудников железной дороги, сегодня – любой желающий сможет погрузиться в реальность всего происходящего при управлении стремительно движущегося железнодорожного состава. Инструктор музея поможет освоить назначение всех рычагов на пульте управления, расскажет о правилах путевого движения.

Управление тренажёрном осуществляется при индивидуальном посещении, необходимо записаться по телефону:

(812) 310-23-25

Заседание ТурПрессКлуба в ЦМЖТ РФ

Заседание ТурПрессКлуба состоялось в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ в Санкт-Петербурге. Музей славится раритетами, поэтому мероприятие началось с увлекательной экскурсии, которую по юбилейной выставке «Сокровища особой залы» провел Дмитрий Сапаров, заведующий НИО фондов. С наступающим Новым годом туристских журналистов поздравил директор ЦМЖТ РФ Владимир Мителенко. В качестве новогоднего подарка председатель ТурПрессКлуба Анатолий Ковалев вручид музею старинный фотоальбом.

Во время официальной части Анатолий Ковалев отчитался о проделанной работе. Ряды ТурПрессКлуба пополнили два новых члена — Полина Жарская и Александр Чаллаари, представляющие петербургские издательства.

А.Ф.Львов автор музыки гимна «Боже, Царя храни»

190 лет назад в декабре 1833 г. впервые прозвучала музыка государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни», автором музыки был Алексей Федорович Львов. Талантливый инженер, выдающийся скрипач и композитор совмещал строительство мостов и творчество, его высоко оценили коллеги при жизни, а его произведения вызывают восхищения современных любителей музыки.

Предыстория такова: исследователи появление в Российской империи официального гимна связывают с победой в Отечественной войне 1812 г. и прославлением императора Александра I. В некоторых музыкальных произведениях 1813 года прославлялся русский царь-победитель. «Песнь русскому царю» А. Востокова была положена на мелодию английского гимна «Боже, храни короля!». В 1815 г. в журнале «Сын Отечества» опубликовано стихотворение В.Жуковского под названием «Молитва русских», также посвященное Александру I. Это произведение, положенное на музыку английского гимна, использовали в качестве российского гимна с 1816 по 1833 гг. С конца XVIII века мелодия гимна Великобритании была использована сразу несколькими державами, включая Россию.

В 1833 году Алексей Фёдорович Львов сопровождал Николая I во время его визита в Австрию и Пруссию. Император выслушивал мелодию монархической солидарности без энтузиазма и по возвращении распорядился сочинить новый гимн. Состоялся закрытый творческий конкурс. Авторам следовало отразить в государственном произведении единство православия, самодержавия и народности. Среди участников конкурса были поэты Нестор Кукольник и Василий Жуковский и композиторы Михаил Глинка и Алексей Львов. В. А. Жуковский предложил стихи из своего стихотворения «Молитвы русского народа». Львов напишет: «Я чувствовал надобность создать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа — от ученого до невежды».

Гимн Жуковского — Львова состоял всего из 6 стихотворных строчек. Благодаря возвышенной, хоральной мелодии он звучал исключительно мощно.

В ноябре 1833 г. Николай I с семейством специально прибыл в Певческую капеллу, где состоялось первое исполнение музыки гимна. Прослушанная несколько раз мелодия понравилась царю и он отдал приказание «показать» ее широкой публике. Новый гимн был впервые официально исполнен в Большом театре 18 декабря 1833 года (по другим сведениям 25 декабря). 31 декабря 1833 г. по войскам объявили о повелении императора на парадах, смотрах, разводах музыкантам играть вновь сочиненную музыку. Гимн исполнялся в разной тональности и ритме хорами, оркестрами, квартетами. Один вариант нот в апреле 1845 г. Львов отправил своему товарищу по институту инженеру путей сообщения майору Дмитрию Ивановичу Аблову с указанием «Только смотрите никаких нежностей и слабостей не надо: русские должны петь песнь царскую с силою, с огнем, прямо». В фамильный герб Львова добавили девиз: «Боже, Царя храни».

Гимном Российской империи под названием «Боже, Царя храни!» просуществовал до Февральской революции 1917 года.

20 декабря 1908 г. в день, когда состоялся концерт, посвященный 75-летию гимна, император Николай II подписал указ «Об увековечении памяти Бортнянского, Турчанинова и Львова».

23 декабря 2023 года в Капелле Санкт-Петербурга состоится вечер музыки Алексея Федоровича Львова. В программе прозвучат Stabat Mater для тенора, баритона, баса, хора и оркестра. Фантазия на русские темы для скрипки, оркестра и мужского хора в исполнении хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера Капеллы, народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Наш музей приглашен к участию в данном событии. Во второй раз старейший научно-технический музей и старейшее отечественное профессиональное музыкальное учреждение культуры объединят свой творческий потенциал для подготовки памятного вечера, посвященного неординарному соотечественнику.

Конкурс игрушек «Новогодняя мастерская»

В Музее мостов продолжается прием игрушек на конкурс «Новогодняя мастерская»!

Волшебные работы участников прошлого года уже украшают две блистательные елочки, расположившиеся прямо в экспозиции. Кажется, в Петербурге не найти двух других пушистых красавиц с таким неповторимым характером — все благодаря фантазии ребят!

В этом году ждем ваши работы до 25 декабря 2023 года по адресам:

Центральный музей железнодорожного транспорта России: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 50 со вторника по субботу с 10.30 до 17.30.

Перед тем, как принести работу в музей, пожалуйста, заполните онлайн-заявку по ссылке https://forms.gle/5RC6cSW6Zd9dCq2a9

Проникнуться атмосферой праздника в стиле XIX века ребята и взрослые смогут на нашей новой программе-балу «Волшебное путешествие по новогодним мостам».

Произошло непредвиденное – в канун Нового года злая волшебница заколдовала одного известного инженера! Нам предстоит помочь несчастному вернуть память о том, кто он на самом деле, разгадывая загадки и ища подсказки на экспозиции. Для этого нам предстоит примерить на себя роль инженеров-мостостроителей, изучив различные виды мостов и материалы, из которых возводят переправы. Расколдовав инженера, мы отметим наступление Нового года на балу.

Ближайшие сеансы состоятся

16, 17, 19, 21, 22 декабря в 16.00

Программа рассчитана на детей 7-11 лет

Необходима запись на программу по тел. 310-22-18, программа проводится при наличии 5 человек в группе.

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день!

Вечер памяти А.Ф.Львова в Капелле

Сотрудники ЦМЖТ РФ посетили выставку в Эрмитаже

В Эрмитаже работает выставка «Архитектор А.В. Сивков. Реконструкция зданий Эрмитажа. 1920–1950-е годы». Авторам проекта удалось рассказать современному зрителю о грандиозной перепланировке, которую пережил дворец, чтобы обрести выставочные площади. О масштабах работ публика может судить по редким фотографиям, уникальным документальным свидетельствам, чертежам, акварелям и рисункам. Об ушедших эпохах напоминают чудом сохранившиеся архитектурные детали и технические предметы исторических залов. Особенно ценно, что рассказ о переустройстве музея красной нитью идет через невероятную историю жизни и творчества талантливого архитектора Александра Владимировича Сивкова. Чтобы связать между собой все здания и, по сути, приспособить для современного использования Зимний дворец, Сивкову потребовалась недюжинная профессиональная смелость.

Создатели выставки смогли отразить одним штрихом и ценность коллекции нашего музея. Уникальная «Модель металлических стропил и балок с потолком Георгиевского зала Зимнего дворца» демонстрируется в числе эрмитажных раритетов. Модель была изготовлена в то время, когда проходила реконструкция Зимнего дворца после пожара 1837 г. Восстановлением дворца руководил архитектор В.П. Стасов. Работы велись под руководством наиболее опытных инженеров путей сообщения, имевших отличную подготовку и строительный опыт.

Благодарим за сотрудничество с нашим музеем начальника Архитектурной службы Государственного Эрмитажа Людмилу Ивановну Акмен, кураторов выставки, научного сотрудника Архитектурной службы – заведующегоо сектором хранения Сергея Анатольевича Маценкова и ведущего научного сотрудника Сектора научных исследований истории и реставрации памятников архитектуры Светлану Фёдоровну Янченко.

Бал-экскурсия «Рождественское путешествие из Петербурга на Павловский вокзал»!

«Очень вредно не ходить на бал, когда ты этого заслуживаешь»

🎄В преддверии Нового года, 23 декабря в 15.30 мы приглашаем юных жителей и гостей Санкт-Петербурга на праздничный бал-экскурсию «Рождественское путешествие из Петербурга на Павловский вокзал»!

Юных дам и кавалеров ожидает удивительное путешествие в XIX век – век галантности и романтики, время, сочетающее в себе технический прогресс и верность традициям. Ребята познакомятся с культурой прошлого и почувствуют себя как в сказке, гуляя по историческим залам музея.

❄В программе праздничного вечера – экскурсия, где мы расскажем, как зарождались традиции путешествий, какими были первые железнодорожные билеты, почему на вокзалах устраивались музыкальные вечера.

А после, в парадном зале, гостей встретит прекрасная дама, которая в увлекательной форме расскажет, как правильно пригласить на танец, что такое мазурка, и какое настроение можно передать при помощи языка веера.

✨Готовьте пышные платья и галантные костюмы, а также хорошее настроение! Мы ждем вас 23 декабря в 15.30 на Садовой, 50!

Мероприятие проводится совместно с Международным историко-культурным благотворительным проектом «Балы. Четыре сезона».

📱Запись по тел. 310-23-25

Стоимость:

детский билет — 1000 рублей

взрослый — входной в музей (400 рублей — полный, 200 рублей — льготный)

Бал-экскурсия «Рождественское путешествие из Петербурга на Павловский вокзал»!

«Очень вредно не ходить на бал, когда ты этого заслуживаешь»

🎄В преддверии Нового года, 23 декабря в 15.30 мы приглашаем юных жителей и гостей Санкт-Петербурга на праздничный бал-экскурсию «Рождественское путешествие из Петербурга на Павловский вокзал»!

Юных дам и кавалеров ожидает удивительное путешествие в XIX век – век галантности и романтики, время, сочетающее в себе технический прогресс и верность традициям. Ребята познакомятся с культурой прошлого и почувствуют себя как в сказке, гуляя по историческим залам музея.

❄В программе праздничного вечера – экскурсия, где мы расскажем, как зарождались традиции путешествий, какими были первые железнодорожные билеты, почему на вокзалах устраивались музыкальные вечера.

А после, в парадном зале, гостей встретит прекрасная дама, которая в увлекательной форме расскажет, как правильно пригласить на танец, что такое мазурка, и какое настроение можно передать при помощи языка веера.

✨Готовьте пышные платья и галантные костюмы, а также хорошее настроение! Мы ждем вас 23 декабря в 15.30 на Садовой, 50!

Мероприятие проводится совместно с Международным историко-культурным благотворительным проектом «Балы. Четыре сезона».

📱Запись по тел. 310-23-25

Стоимость:

детский билет — 1000 рублей

взрослый — входной в музей (400 рублей — полный, 200 рублей — льготный)

Районный конкурс «Профессия «М»

Встреча с писательницей Натальей Отто

На встречу с писательницей Натальей Отто в Центре «Знаменосцы Победы» пришли учащиеся школы №29. Ребята занимаются в творческом объединении «Риторика».

Начинающим писателям было важно познакомиться, пообщаться и задать вопросы настоящему профессионалу, который не только состоит в Союзе детских и юношеских писателей РФ, но и является редактором, и конечно же, еще пишет и публикует книги. Многие слушатели также пишут стихи, рассказы и повести, а некоторые из них ведут свои блоги. Для ребят было важно обсудить стилистику произведений, поговорить о жанрах.

Впереди запланировано еще несколько встреч и каждая из них будет посвящена различным направлениям и темам, например, как писать на сложную тему войны, как создать детский исторический детектив о мостах Петербурга и многое другое.

Приглашенная писательница отметила, что общаться с такими талантливыми ребятами было живо и увлекательно, ведь они действительно заинтересованы познать тонкости творческой профессии.

Сопровождала учеников на мероприятие в Центр педагог Н.Г.Скрыдлова . Она поблагодарила вместе с ребятами сотрудников музея за организацию познавательной встречи и экскурсию.

Паровоз серии Ф (Ферли) 1872 года постройки

Паровозы системы Ферли (сочлененные, шестиосные) аналогичные локомотивам заводов Авонзид, Йокшир и Зигль 1879 года, строились также Коломенским заводом (серия Фн) в 1884 году для работы на Сурамском перевальном участке Закавказской железной дороги.

При эксплуатации не нуждались в разворотном круге, так как симметричны по конструкции. В первый период эксплуатации отапливались дровами, после введения нефтяного отопления на месте дровяных решеток стали устанавливать баки для нефти. Над баками размещались резервуары для сжатого воздуха тормозов системы Вестингауза. Эксплуатировались до 1930-х годов; всего было построено 45 паровозов.

По заданию Музея художник М. Демьянов в 1930-е годы исполнил модель товарного паровоза системы Ферли серии М типа 0-3-0+0-3-0 в масштабе 1:14. Модель принята на государственный учет в 1934 году. Приглашаем посетителей рассмотреть эту детализированную модель подробнее в зале музея №3, посвященном дореволюционному подвижному составу страны.

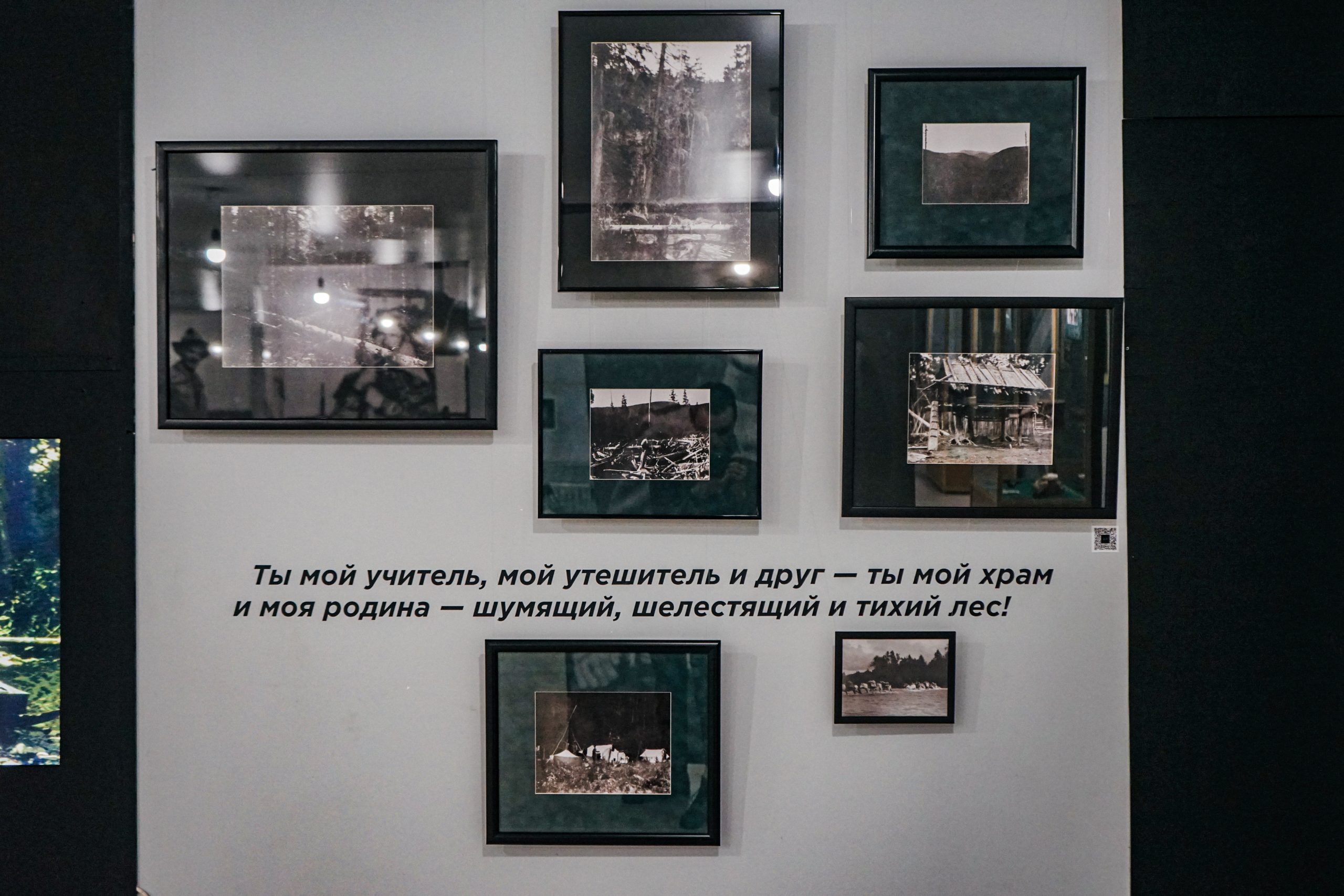

Многогранность личности Арсеньева

Дорогие друзья, напоминаем, что в Музее мостов (Мучной переулок 2) продолжает работу выставка «Кто Вы, Арсеньев?».

Проект раскрывает для посетителей многогранность личности Арсеньева, посвятившего свою жизнь изучению географии, этнографии, археологии, геологии, ботаники, метеорологии и др.

«Как человек военный, Арсеньев считал своей главной задачей изучение Дальнего Востока с точки зрения понимания его уязвимости и незащищенности, а как ученый и путешественник — прилагал усилия для раскрытия потенциала этой территории, человеческих, природных и культурных богатств. Какой бы сферы интересов ни касался Арсеньев, какие бы планы ни ставил перед собой, он смог воплотить все это в жизнь. К сожалению, такой силой и талантами обладает не каждый, поэтому после смерти Владимира Клавдиевича не осталось равновеликих ему учеников. В этом и трагедия, и величие Арсеньева», — отмечает куратор выставки и автор-составитель каталога фотодокументальной коллекции из собрания Гродековского музея Марина Белкина.

Чтобы узнать больше, приходите на выставку «Кто Вы, Арсеньев?», из собраний Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова и Российского этнографического музея.

Конкурс елочных игрушек

Зима укутала снегом Петербург, мороз разрисовал окна, и в нашем музее тоже царит новогоднее настроение! По традиции в одном из залов установлена 4-х метровая пушистая красавица, а её одеянием служат чудесные работы юных участников творческого конкурса елочных игрушек прошлых лет.

На конкурс, который проводится в этом году, уже прислали новые игрушки, и юные участники сами выбрали им место на музейной елке. Участвуйте в конкурсе и вы! Мы ждем ваши чудесные работы до 25 декабря. Заполняйте форму по ссылке https://forms.gle/5RC6cSW6Zd9dCq2a9 и приносите игрушки в музей!

Также напоминаем, что совсем скоро вокруг нашей лесной красавицы мы будем водить хороводы и встречать Новый год. Записывайтесь на программу «Новогодний экспресс», приходите полюбоваться ёлочкой и загадать сокровенное желание!

Конкурс «во Славу Отечества»

В Музее мостов стартовал III этап регионального историко-краеведческого командного музейного конкурса «во Славу Отечества». Конкурс проводится в рамках городской комплексной краеведческой программы патриотической направленности «Наследники Великого города» и городского проекта патриотической направленности «Память поколений». Это проект помогает юным петербуржцам изучать средствами музейного краеведения историю родного города .

Музей мостов принял первые команды и представил свои экспонаты для юных исследователей, чтобы те смогли раскрыть тайны грациозных переправ города над Невой, изучить модели и фотографии 19 века, прикоснуться к истории и поближе познакомиться с великими архитекторами и инженерами.

Музей желает ребятам удачи в прохождения этапа и благодарит за сотрудничество Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных.

Игровая программа в Музее мостов к новому году

К зимним праздникам в Музее мостов стартует игровая программа — бал «Волшебное путешествие по новогодним мостам» для детей 7-11 лет.

В Музее мостов произошло непредвиденное – в канун Нового года злая колдунья превратила известного инженера в сказочное существо. Теперь нам предстоит расколдовать несчастного, разгадывая загадки и ища подсказки на экспозиции. Нам тоже предстоит примерить на себя роль инженеров-мостостроителей, изучив различные виды мостов, материалы, из которых возводят переправы, и построить свои собственные волшебные новогодние мосты.

Расколдовав инженера при помощи сказочных героев, которых мы повстречаем на мостах, мы отметим наступление Нового года на балу.

Ближайшие сеансы

16, 17, 19, 29, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 декабря в 16.00

26 декабря в 15.00

Необходима запись на программу по тел. 310-22-18, программа проводится при наличии 5 человек в группе.

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день!

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету,

льготный билет — 200 рублей

Адрес: Мучной переулок, дом 2

Встреча с учащимися ДДЮТ Фрунзенского района

В Центре «Знаменосцы Победы» состоялась встреча учащихся ДДЮТ Фрунзенского района с представителем военно-исторического клуба «Наш Политех». Ребята углубленно познакомились с историей народного ополчения Ленинградского фронта времен Великой Отечественной войны, узнали интересные факты об основных тактиках, местах сражений на Карельском перешейке. Во время мероприятия Данил Солдатов демонстрировал ребятам предметы, которые поисковые отряды находят на местах боевых соприкосновений. Рассказчик отдельно останавливался на смертных медальонах, которые помогают поисковым отрядам установить личность погибшего бойца. Ребята узнали почему гимнастерка имеет такое название, и почему саперная лопатка имеет определенный размер, также участники мероприятия смогли подержать в руках найденные предметы, которые 80 лет назад применяли защитники Родины.

Кроме этого, сотрудники Центра провели для собравшихся экскурсию по теме «Дорога Победы» .

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Праздничная программа «Новогодний экспресс»

Наступила зима, и самый главный праздник в году уже на пороге! Приглашаем ребятишек 5-7 лет на праздничную программу «Новогодний экспресс»!

Всех наших юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек приглашаем отправиться в праздничное путешествие по музею в компании сказочных героев! Ребята почувствуют себя настоящими детективами, решая ребусы и разгадывая таинственные шифры. Обнаружив все улики, мы вместе найдем утраченные праздничные реликвии и совершим настоящее новогоднее чудо! На конечной станции путешествия всех героев праздника будет ждать блистательная новогодняя елка, хоровод, и, конечно же, зажигательные танцы!

Обязательна запись на программу по тел. 310-23-25!

Вы также можете записать свою группу на другой удобный день😊

Стоимость билетов на программу:

детский билет — 600 рублей

взрослые — по входному билету.

Стартовала Олимпиада школьников по истории инженерного дела

- Байкало-Амурская магистраль

- Личность в истории: ученые, инженеры, педагоги

- История железных дорог России

Участникам заключительного этапа предстоит провести публичную защиту своей работы в дистанционном формате.

Олимпиада школьников по истории инженерного дела включена в Правила приема в Санкт-Петербургский государственный университет в 2024 году. Результаты интеллектуального соревнования будут учитываться при приеме на основные образовательные программы бакалавриата и специалитета СПбГУ. Победители и призеры Олимпиады могут получить пять и три балла в качестве индивидуального достижения.

Олимпиада проводится в 2 этапа:

- Регистрация и Отборочный этап — 15 ноября 2023 — 1 апреля 2024 года

- Результаты отборочного этапа — 11 апреля 2024 года

- Заключительный этап — апрель 2024 года

Нормативные документы

Книга «Район Кяхтинской железной дороги»

Репринтное издание 1913 года «Район Кяхтинской железной дороги» передано в дар нашему музею директором магазина «Книжная капелла» Ириной Сергеевной Хотешевой.

Кяхтинская железная дорога проектировалась для соединения рельсовым путем Кяхты (ныне республика Бурятия) с Сибирской магистралью, что подразумевало экономическое развитие западной части Забайкалья и значительной части Монголии.

В конце XIX — начале XX в. одним из приоритетных направлений азиатской политики Российской империи становится создание торгово-транспортного сообщения со странами Востока. Транссибирская магистраль, Китайско-Восточная железная дорога и Южно-Маньчжурская железная дорога стали наиболее известными воплощениями этих идей. На этом фоне намного менее известным и изученным остается проект Кяхтинской железной дороги. Как отмечают исследователи, первые инициативы по сооружению железнодорожной линии от Кяхты до северных границ Китая появились в начале XX в. на фоне плана китайских властей построить железнодорожную ветку Пекин — Калган. Правительственный интерес к изучаемому проекту прослеживается в период после Русско-японской войны 1904-1905 гг. В качестве полноценной концепции проект был представлен в специальной записке, подготовленной представителями кяхтинского купечества в 1910 г.

В 1912 году под руководством А. Е. Богдановского были осуществлены экономические исследования района и их результаты вошли в данное издание.

Помимо экономических факторов в книге так же представлены статьи о флоре и фауне, климате, полезных ископаемых, занятиях населения района железной дороги и многом другом.

Редакцию осуществлялась земским статистиком П. П. Червинским, который разработал и ввел в практику особый тип местных статистико-экономических исследований, производимых путем сбора данных непосредственно на местах по мелким территориальным единицам.

Издание дополняют фотографии видов Бурятии и Монголии, а также карты: района Кяхтинских железнодорожных линий; полезных ископаемых в районе железной дороги; части Северной Монголии. Проект Кяхтинской железной дороги виделся как способ решения текущих проблем русско-китайской и русско-монгольской торговли, стимулирования экономики Восточной Сибири, реализации транзитного потенциала России и укрепления российского геополитического влияния на территории Монголии. В результате проведенного исследования показан системный и многофакторный характер проекта Кяхтинской железной дороги, ее место в общей геоэкономической стратегии Российской империи.

Решение о строительстве Кяхтинской железной дороги было принято в 1913 г., но начало Первой мировой войны отложило реализацию проекта на неопределенный срок.

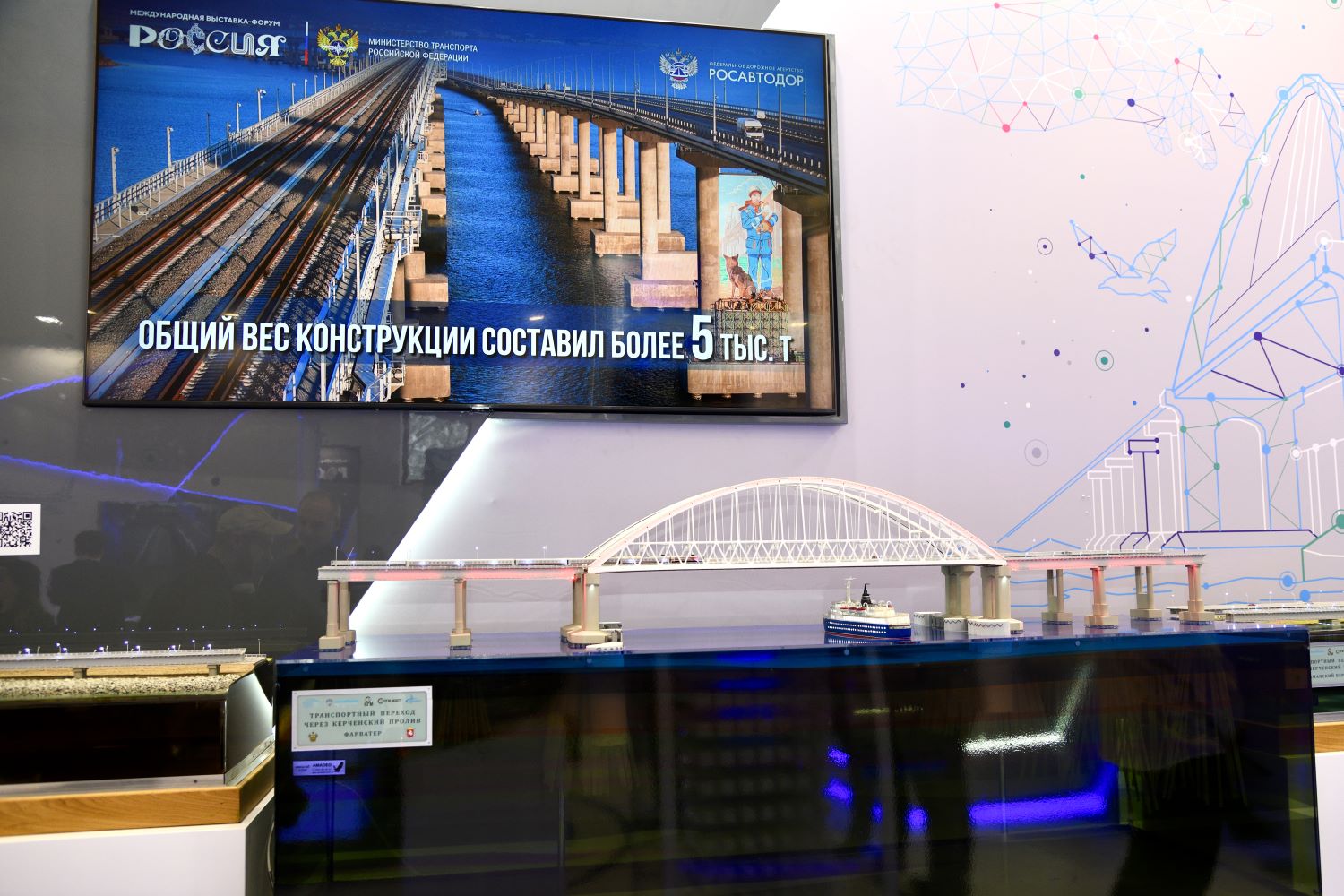

Модель Крымского моста на выставке-форуме «Россия»

Модель Крымского моста из коллекции Центрального музея железнодорожного транспорта РФ представлена на выставке-форуме «Россия». Здесь же речь идет и о ключевых достижения дорожно-транспортного комплекса РФ

В рамках международной выставки-форума «Россия» на территории павильона ВДНХ № 15 открылась экспозиция Министерства транспорта РФ «Россия в движении», на которой впервые в новейшей истории представлены уникальные достижения всей транспортной индустрии страны.

В открытии экспозиции приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Они осмотрели выставочные пространства, посвященные ключевым достижениям транспортной индустрии, дорожного хозяйства, а также перспективы транспортных, инфраструктурных и логистических проектов страны от Камчатки до Калининграда. Уникальные проекты представили руководители ведомств транспортного комплекса и крупных отраслевых предприятий и компаний.

Андрей Белоусов высоко оценил экспозицию Минтранса России. «В этом павильоне на довольно небольшой площади удалось собрать полноценное представление о работе транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Что очень важно – многое сделано в интерактивной форме», – отметил первый вице-премьер.

В числе уникальных экспонатов – реалистичная масштабная модель Крымского моста, выполненная в масштабе 1:5000.

«Крымский мост – без преувеличения самый масштабный инфраструктурный проект последних лет. Это, действительно, мост с русским характером! Более 25 тыс. строителей со всей страны – от Калининграда до Владивостока – возводили данный объект, причем сделали это на 7 месяцев раньше запланированного срока, менее чем за 2,5 года. За 5 лет эксплуатации по нему проехали более 24 млн транспортных средств. Водители, наслаждаясь комфортом и скоростью передвижения (менее 15 мин) по мосту через Керченский пролив, не видят всей мощи и сложности этого сооружения. Именно поэтому мы решили в данной экспозиции всем желающим показать Крымский мост во всей его красе», – рассказал присутствующим руководитель Росавтодора.

Расписание мероприятий и предварительная запись на экскурсии, лекции и мастер-классы доступны на сайте https://russia-transport.ru/. На портале можно ознакомиться с подробной информацией о представленных на выставке проектах и экспонатах.

Основная цель международной выставки-форума «Россия» – демонстрация главных достижений страны, у которой богатая история и огромные перспективы.

Участниками выставки выступают все 89 регионов России, а также федеральные министерства, ведомства, корпорации и общественные организации. В общей сложности за 161 день выставки посетителям будут представлены 131 экспозиция – от промышленности и транспорта до спорта, культуры и медицины.

Каждый день будут организованы более 500 различных экскурсий. Посещение этого уникального мероприятия – абсолютно бесплатное. Однако на отдельные мероприятия потребуется предварительная запись.

фотографии взяты из открытых источников с сайта https://rosavtodor.gov.ru/press-center/news/archive-news/663661

ПГУПС 214лет!

2 декабря — день основания Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Сегодня одному из старейших вузов страны исполнилось 214лет!

Университет основан в 1809 г. Манифестом Императора Александра I. Среди его выпускников известные ученые, изобретатели, руководители крупнейших транспортных, строительных, промышленных предприятий, политические деятели. Организатором и первым ректором был Августин Бетанкур, один из крупнейших ученых своего времени. Основную цель учебного заведения Августин Бетанкур сформулировал так: «Снабдить Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть назначены к производству всех работ в Империи».

Сегодня в этом вузе бережно хранятся и приумножаются лучшие традиции инженерного образования, созданы все условия для успешной учебы и исследовательской работы. Трудом и талантом нынешнего поколения преподавателей, сотрудников и студентов пишутся новые славные страницы университета, который остается главной кузницей кадров для транспортной отрасли страны.

Коллектив Центрального музея железнодорожного транспорта РФ от всей души поздравляет руководство, педагогический коллектив и студентов ПГУПС с праздником!

— Мы очень ценим сотрудничество ЦМЖТ России и Университета, работаем над развитием научно-образовательных и просветительских проектов. Верю, что в дальнейшем мы сумеем сохранить и продолжить наши партнерские отношения. Желаем всему ПГУПС неуклонно идти к новым высотам, оставаясь ведущим учебным заведением отрасли, а его выпускникам — хранить память о славной истории инженерного дела России и являться примером для будущих поколений, — подчеркнул Владимир Иванович Мителенко, директор ЦМЖТ РФ.

Мудрое искусство жить

Выставка, посвященная страстному и неутомимому путешественнику, талантливому писателю, ученому-энциклопедисту, блестящему офицеру Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, словно мост во времени и пространстве. Вдумчивый наш современник, переходя от витрины к витрине, понимает как Арсеньев был удивительно хорош во всем, на что тратил свое время, силы и мысли. Ровно сто десять лет назад, в 1913 году, для своего тогда 13-летнего сына Владимира (Воли, как называли его дома) Арсеньев составил список правил-заповедей, которые должны были помочь выстоять даже тогда, когда отца не будет рядом. Сам Арсеньев назвал свой список «Вечной памяткой».

Вечная памятка для Воли Арсеньева

1913 г. 2 октября. г. Хабаровск

1. Промедление времени смерти безвозвратной подобно.

2. Ничто не имеет такой цены, как настойчивость и терпение; гений медлит, колеблется и утомляется, настойчивость же может быть уверена в достижении цели.

3. Одно «сегодня» лучше, чем сто «завтра», потому что «завтра» либо будет, либо нет, а «сегодня» уже существует.

4. Не жди благоприятной минуты, а создавай ее сам.

5. Пусть дадут молодому человеку решительность и азбуку, и никто не может предвидеть, где будет конец его успехам.

6. Имей всегда перед глазами одну неизменную цель.

Не расточай своих сил на бесцельное колебание.

7. Не думай о различных делах, но всегда только об одном, но о нем упорно.

8. У тебя должны быть хорошие манеры, человеку с хорошими манерами не нужно богатств, ему все двери открыты, и он всюду может входить бесплатно.

9. Имей уважение к самому себе и доверие к своим силам, это лучшее средство, чтобы внушить доверие также другим.

10. Работай или умри -это девиз природы, если ты перестанешь работать, то умрешь умственно, нравственно и физически.

11. Привыкай к тщательности и точности. Двадцать дел, наполовину сделанных, не стоят одного доведенного до конца.

12. Жизнь твоя есть то, что ты из нее сделаешь; природа возвращает нам то, что мы ей даем.

13. Побеждать дурные привычки всегда лучше сегодня, чем завтра.

14. Не держись Устава яко слепой стены, ибо порядки в нем писаны, а времен и случаев нет.

15. Приводи в исполнение свои решения немедленно. Мысли — только мечты, пока не попытаешься их осуществить.

16. Завоюй себе место на свете, ибо все служит отважной душе.

17. Ни одного «великого дела» не совершено нерешительными людьми, стремящимися к обеспеченному успеху.

До 10 декабря в Музее мостов (Мучной переулок, 2) можно посетить выставку «Кто Вы, Арсеньев?» бесплатно!