21 января 2025 года в 17.00 в Музее мостов (Мучной, 2) открылась выставка «Дорога Победы Ивана Зубкова».

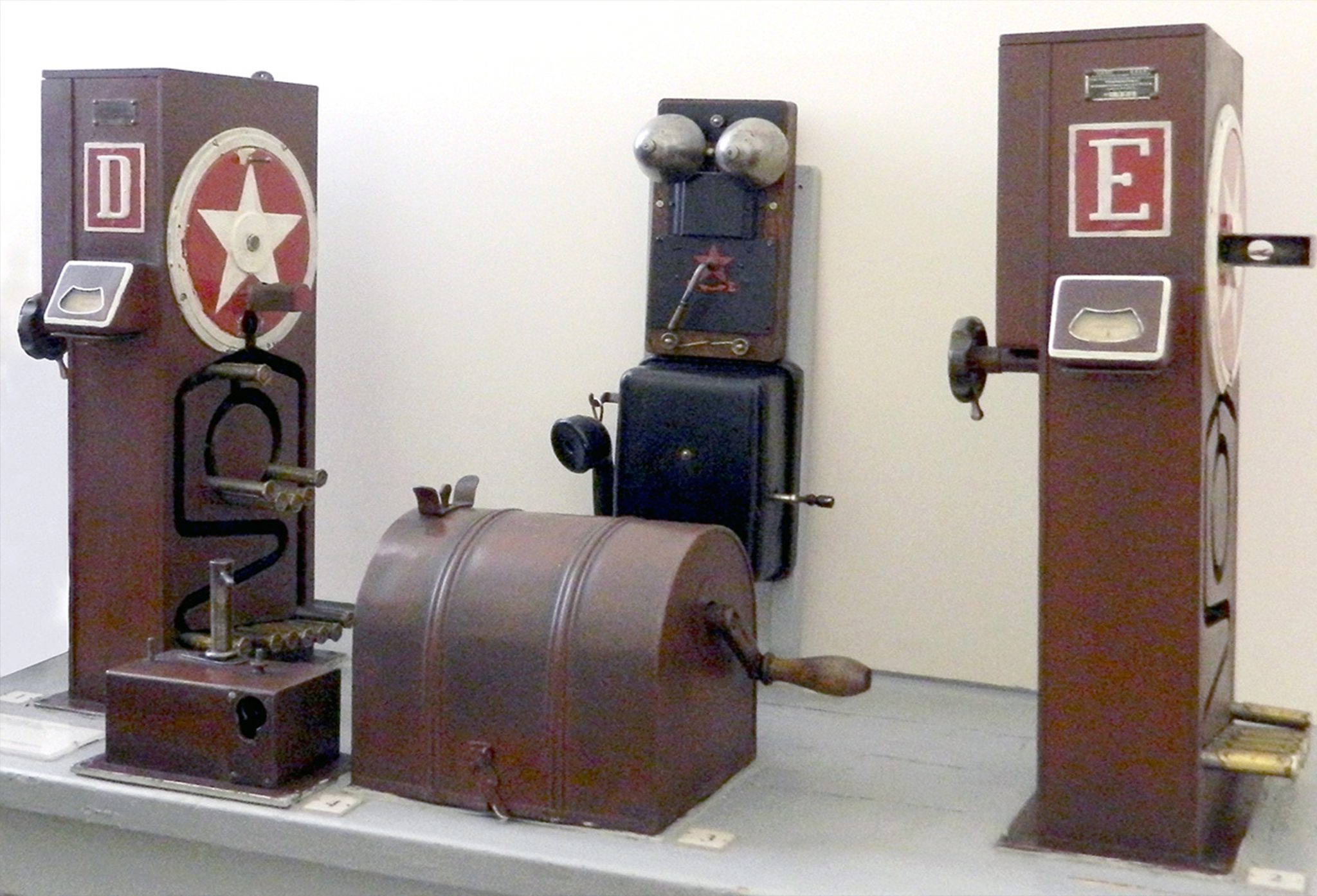

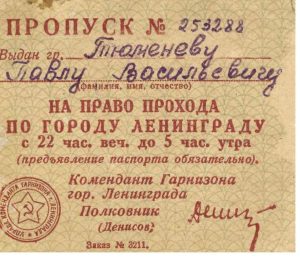

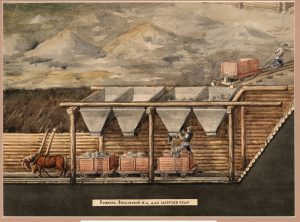

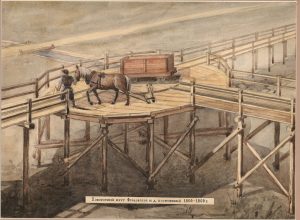

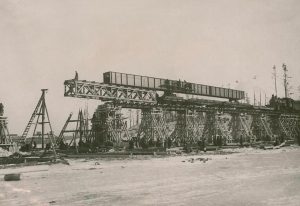

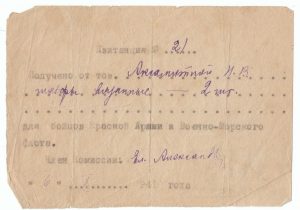

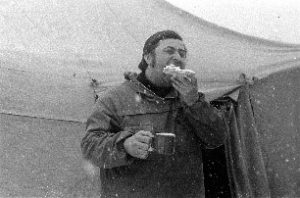

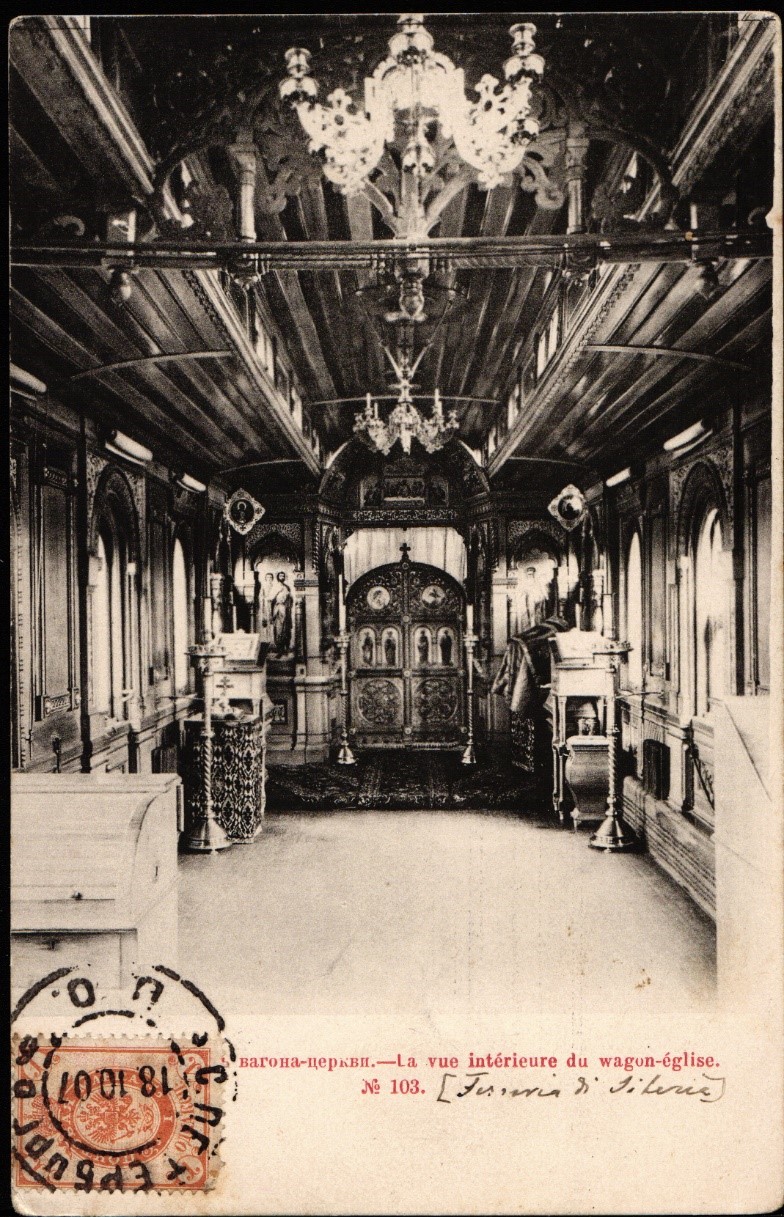

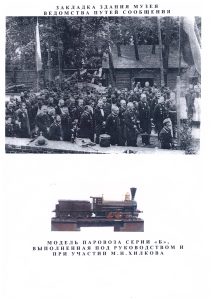

Среди экспонатов — подлинная анкета, заполненная рукой Зубкова, написанная им автобиография, уникальные фотографии, планы и чертежи. В основном все эти раритеты представлены публике впервые.

Межрегиональный историко-документальный проект подготовлен ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ» совместно с архивами Санкт-Петербурга и Москвы, АО «Метрострой Северной Столицы», АО «Мосметрострой», историками, исследователями и родными героя-метростроевца.

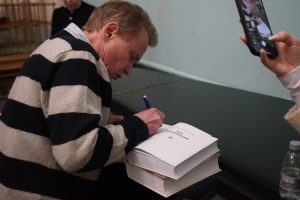

«Этим проектом мы открываем цикл выставок и мероприятий, посвященных 80 -летию Великой Победы. Первой мы открываем выставку, посвященную выдающемуся специалисту в области транспортного строительства Ивану Георгиевичу Зубкову. Мы благодарим коллектив ОАО «Метрострой Северной столицы», Совет ветеранов за предоставленные подлинники, с которых год назад началась колоссальная работа. Наши сотрудники работали в архивах Санкт-Петербурга и Москвы. Найдены интереснейшие документы, в том числе недавно рассекреченные. Через события, связанные с подвигами нашего героя, мы смогли с нового ракурса показать значимость событий, происходивших в ходе битвы за Ленинград», — подчеркнул директор Центрального музея железнодорожного транспорта России Владимир Иванович Мителенко.

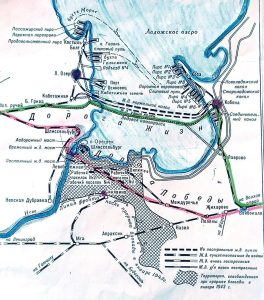

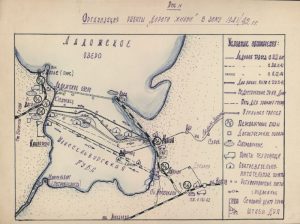

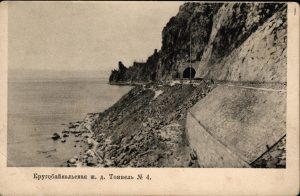

«Под руководством Ивана Георгиевича Зубкова железнодорожниками, метростроевцами, жителями нашего города была проведена колоссальная работа по строительству железнодорожной линии после прорыва блокады», — отметила кандидат исторических наук, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Наталия Владимировна Астахова. — Подвиг этих людей стал одним из факторов спасения жителей блокадного города».

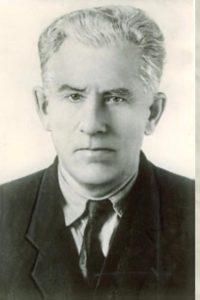

«Инженером Победы» назвал И.Г. Зубкова начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Германович Козин: «Деятельность Ивана Георгиевича началась в январе 1941 года. Почти шесть месяцев под его руководством в Ленинграде строилось метро. С началом войны сотрудники Ленметростроя участвовали в сооружении оборонительных укреплений, строили портовые сооружения на Ладожском озере. Железные дороги, построенные под руководством Зубкова, сохранили город, куда, несмотря на все ужасы блокады, не ступила вражеская нога. И метро, пущенное через 10 лет после Победы – это своеобразный памятник и Зубкову, и метростроевцам, и всем защитникам города».

«К проекту подключились многие архивы. Благодаря совместной деятельности с музеем получено много интересных сведений и документов», — рассказал председатель Архивного комитета Санкт‑Петербурга Петр Евгеньевич Тищенко.

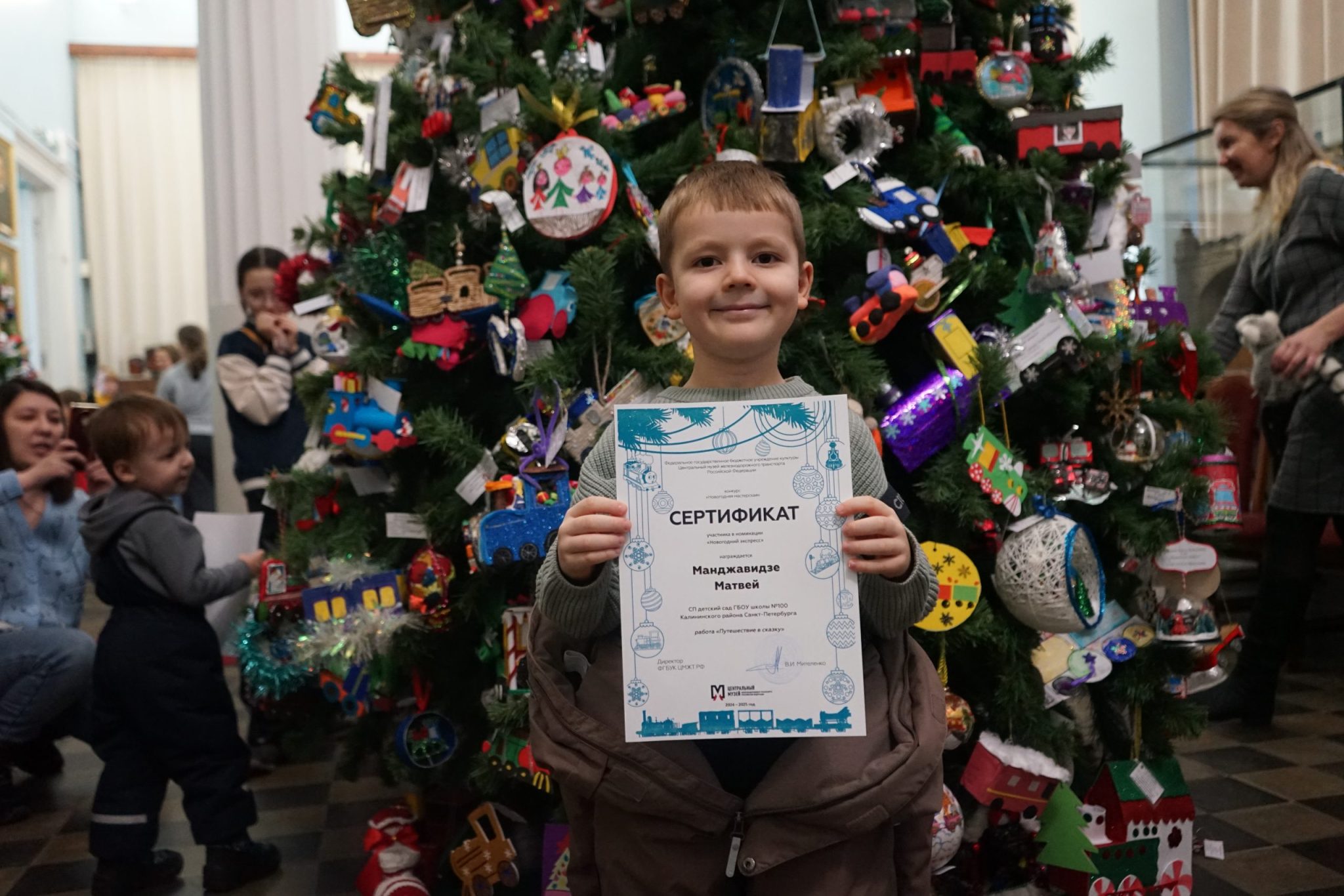

Торжественная часть открытия выставки сопровождалось выступлением хора ОАО «Метрострой». Сотрудники исполнили любимые песни И.Г. Зубкова.

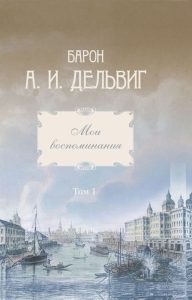

«Наш проект в краткой версии стартовал на родине героя в Ессентукском историко-краеведческом музее, где нас с большим радушием принимали директор Алла Владиславовна Корчевная и ее коллектив. Затем выставка продолжила работу в Кировске в Выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», где нам помогали в работе над проектом Денис Валерьевич Пылев и его сотрудники. На всех площадках мы рассказывали не только о войне. В ходе подготовки проекта нам стало интересно как сформировался неординарный, блестящий талант будущего инженера, строителя, метростроевеца, героя блокады Ленинграда. И здесь нас ожидало много открытий. Стальной характер и несгибаемая воля были присущи Ивану Георгиевичу с детства. Они уходят корнями в семейную историю Зубковых», — подчеркнула Елена Николаевна Асташова, заместитель директора ЦМЖТ РФ по научно-просветительской работе.

Подлинные фотографии предоставил музею внук И.Г.Зубкова — Алексей Михайлович Еремин. Неизвестными широкой общественности фактами о представителях рода Зубковых поделился Мурат Тимурович Валиев, собиратель семейной истории Зубковых.

О новых сведениях о роковом полете 28 июня 1944 года, оборвавшем жизнь нашего героя и его спутников, шла речь в выступлении Анны Владимировны Костромидиной, заведующей сектором ЦМЖТ РФ.

На выставке в полном объеме можно посмотреть документальный фильм «Путь открыт», снятый в 1943 году Ленинградской студией кинохроники (режиссер И. Комаренцев). Ныне картина хранится в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов. На кадрах запечатлён момент встречи ленинградцами первого поезда с Большой земли 7 февраля 1943 года.

На перроне Финляндского вокзала митинг и среди участников события и выступающих главный герой выставки — Иван Георгиевич Зубков.

В экспозиции также предметы и костюмы героев художественного фильма «Коридор бессмертия», снятого АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» в 2019 году. Картина раскрывает малоизвестные факты о строительстве и работе Дороги Победы.

Выставка работает с 22 января по 26 мая 2025 г.

Ждем вас по адресу: Музей мостов, Мучной переулок, 2

СПРАВОЧНО:

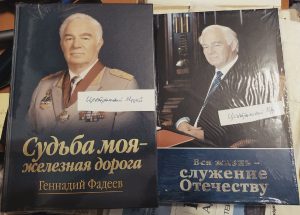

Иван Георгиевич Зубков — Герой Социалистического Труда, талантливый советский инженер, начальника строительства №5 Народного комиссариата путей сообщения (НКПС),начальник управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта (УВВР-2),генерал-директор пути и строительства II ранга.

Участники выставки:

Участники выставки:

ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации»,

АО «Метрострой Северной Столицы»,

Совет ветеранов ОАО «Метрострой»,

АО «Мосметрострой»,

Архивный Комитет Санкт-Петербурга,

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга,

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга,

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга,

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга,

Российский государственный архив (г.Москва)

кинофотодокументов

АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА»,

внук И.Г. Зубкова – Алексей Михайлович Еремин,

краевед Михаил Александрович Крайнов,

Собиратель семейной истории Зубковых Мурат Тимурович Валиев

Алексей Григорьевич Денисов, российский журналист, главный редактор познавательного телеканала ВГТРК «История», режиссёр документального кино.