Сегодня мы открываем новую рубрику, которая приурочена к 50-летию со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

БАМ – грандиозное явление не только российской, но и мировой истории. Дорога длиной свыше 4000 километров проходит среди суровых хребтов, по вечной мерзлоте, на огромнейших пространствах Сибири.

Энтузиасты всех республик СССР объединились, чтобы построить этот путь. Грандиозный замысел стал возможен благодаря самоотверженному труду обычных людей.

Нашу рубрику мы готовим совместно с Общероссийской общественной организацией «Бамовское Содружество» Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Татьяна Георгиевна Пескова любезно согласилась помочь нам в подготовке материалов рубрики. Начнем с истории создания Содружества.

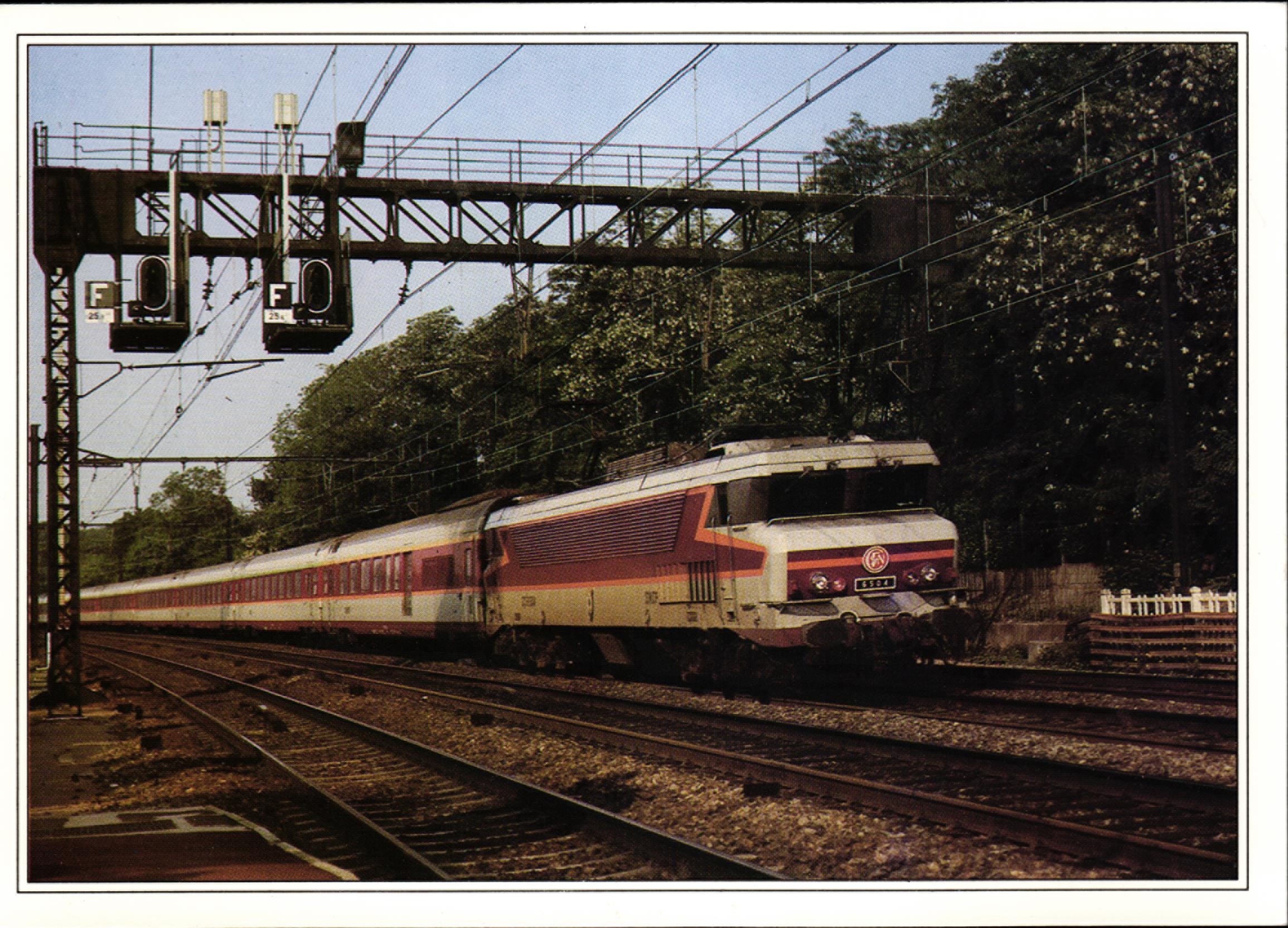

«Ехали мы ехали скорым поездом Москва-Тында на Восток в столицу Байкало-Амурской магистрали город Тында. Путь долгий – 6 дней! За окнами мелькали города и сёла, вокзалы и полустанки, леса, поля и горы! Направлялись мы на празднование 45-летия БАМ в начале июля 2019 года. И было нас 10 человек от Санкт- Петербурга: Ольга Ивановна Красова, Инна Михайловна Никольская, Маргарита Ивановна Пенина, Анатолий Александрович Песков,Татьяна Георгиевна Пескова, Дмитрий Рувимович Ривман,Тамара Владимировна Ривман,Татьяна Сергеевна Савко,Людмила Павловна Соловьёва, Надежда Анатольевна Тихомирова. Сидели на полках купе, пели свои любимые песни, разговаривали, делились воспоминаниями о нашей молодости, когда мы, романтики, комсомольцы Ленинграда и области отправились строить БАМ. Было это в апреле 1975 года, уже получается в прошлом веке! По комсомольским путёвкам мы отправились на БАМ эшелоном «Комсомолец Ленинграда». После возвращения со строительства мы обычно, собирались каждый год в апреле на Московском вокзале, а по юбилейным годам устраивали банкеты. Занимался всей подготовкой наш бессменный предводитель Анатолий Дмитриевич Кошкин. Он находил спонсоров, заказывал юбилейные значки, вымпелы. О том, что есть всероссийское БАМовское Содружество с центром в Москве, мы тогда, увы, не знали. Как не знали и того, что каждый юбилейный год на БАМ из столицы отправляется эшелон с бывшими строителями Бама на празднование юбилея в Тынду.

И вот свершилось: мы тоже едем на юбилей. В пути нас переполнял восторг, ведь мы снова увидим озеро Байкал, Северобайкальск, Нижнеангарск, наш любимый Новый Уоян, Северомуйский тоннель, Таксимо, Тынду, встретимся с друзьями! Нас переполняла гордость за то, что мы были причастны к этой грандиозной стройке! Многие из нас нашли здесь своё счастье, жили и работали многие годы.

В пути, вдали от ежедневной суеты и домашних забот, мы стали думать: «Нам хорошо вместе! Мы хотим чаще встречаться, общаться, помогать друг другу!» Но, кроме нас ещё есть много ленинградских БАМовцев, которые работали не только в Новом Уояне, а и на других участках, на других станциях. Ленинградцы ЛенБАМСтроя построили Северобайкальск. На трассе работали изыскатели ЛенГипроТранса и ЛенМетроГипроТранса, тоннельщики ЛенМетроСтроя. Приезжали студенческие отряды ЛИИЖТа и ЛИСИ.

Так пришла идея, что надо объединяться, надо создать наше сообщество.

Прежде всего, нам хотелось помочь замечательному человеку, Маргарите Ивановне Пениной, проработавшей на БАМе 23 года и до сих пор не имеющей достойного жилья. Мы от руки написали письмо нашему уважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину и попросили (на праздновании в Тынде) Олега Валентиновича Белозёрова передать это письмо.

Правда, нам не удалось отдать это письмо ему в руки, так как он уже садился в машину, и нас остановила женщина, стоявшая у открытой двери его машины, похожая на охранницу. Она взяла письмо и сказала, что передаст. Ответа мы не получили…

Сохранился черновик письма.

Также у меня сохранился черновик плана работы, который мы составили, сидя в мягком купе скорого поезда Москва-Тында. Писала этот план Надежда Анатольевна Тихомирова. Ответственной назначили Инну Михайловну Никольскую. Мы знали, что она не подведёт! Так и оказалось! У нас есть наше Сообщество. У нас много идей, планов, и мы их постепенно осуществляем!

Радостные, довольные собой, мы занялись коллективным творчеством и, как смогли, написали стихотворение:

Друзья, мы снова собираемся на БАМ!

Спрессовываем в путь воспоминанья.

Оставшиеся там, мы едем к вам!

Обнять вас всех огромное желанье!

На встречу с юностью с распахнутой душой

Под стук колёс и творческих мечтаний,

Мы собрались компанией большой.

Пускай коньяк расплещется волной воспоминаний!

Зовёт дорога наша, мы в пути.

Мы снова БАМовцы — бойцы отряда.

Оставим все заботы позади,

Мечте заветной и друг другу рады!

Фонтан идей захлёстывает нас.

Запомни, мы бойцы из Ленинграда.

И, чтоб огонь душевный не погас,

Споём все вместе! Мы всем очень рады!

03. 07. 2019 г

Продолжение следует…..