7 февраля — важная ежегодная дата для Петербурга и нашей страны. В этот день в 1943 году на Финляндский вокзал осажденного города прибыл первый поезд с продовольствием с Большой земли.

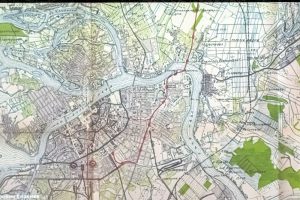

Поездной состав ждал утра в Новой Деревне, а паровоз с двумя классными вагонами стоял на запасных путях перед Финляндским вокзалом.

Рано утром паровоз отправился за своим составом.

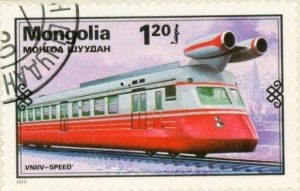

Согласно записи в путевом листе, поезд №937 в Новую Деревню прибыл в 16 часов 6 февраля, а утром в 10 ч. 15 мин. отправился в Ленинград и, разорвав красную ленточку, медленно подошел к перрону Финляндского вокзала в 12 ч. 10 мин.

Теперь обратимся к воспоминаниям В.М. Виролайнена (начальник Северной железной дороги): «Утром, 7 февраля, под торжественный марш военного оркестра наш поезд медленно подошел к полуразрушенному Финляндскому вокзалу. Нас встретил почетный караул из частей железнодорожных войск. На перроне собрались большие толпы ленинградцев. Сойдя с паровоза, я отдал рапорт руководителям ленинградских партийных и советских организаций о прибытии первого прямого поезда с продовольствием. Начался митинг».

Открывал митинг Председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся П.С. Попков, после чего он передал слово секретарю партбюро депо Волховстрой Серафиму Георгиевичу Титову. Титов рассказал о тех, кто победил в соревнованиях за право вести этот поезд: о машинисте Пироженко, главном кондукторе Кудряшове, вагонном мастере Богданове, славит Красную Армию, прорвавшую блокаду Ленинграда.

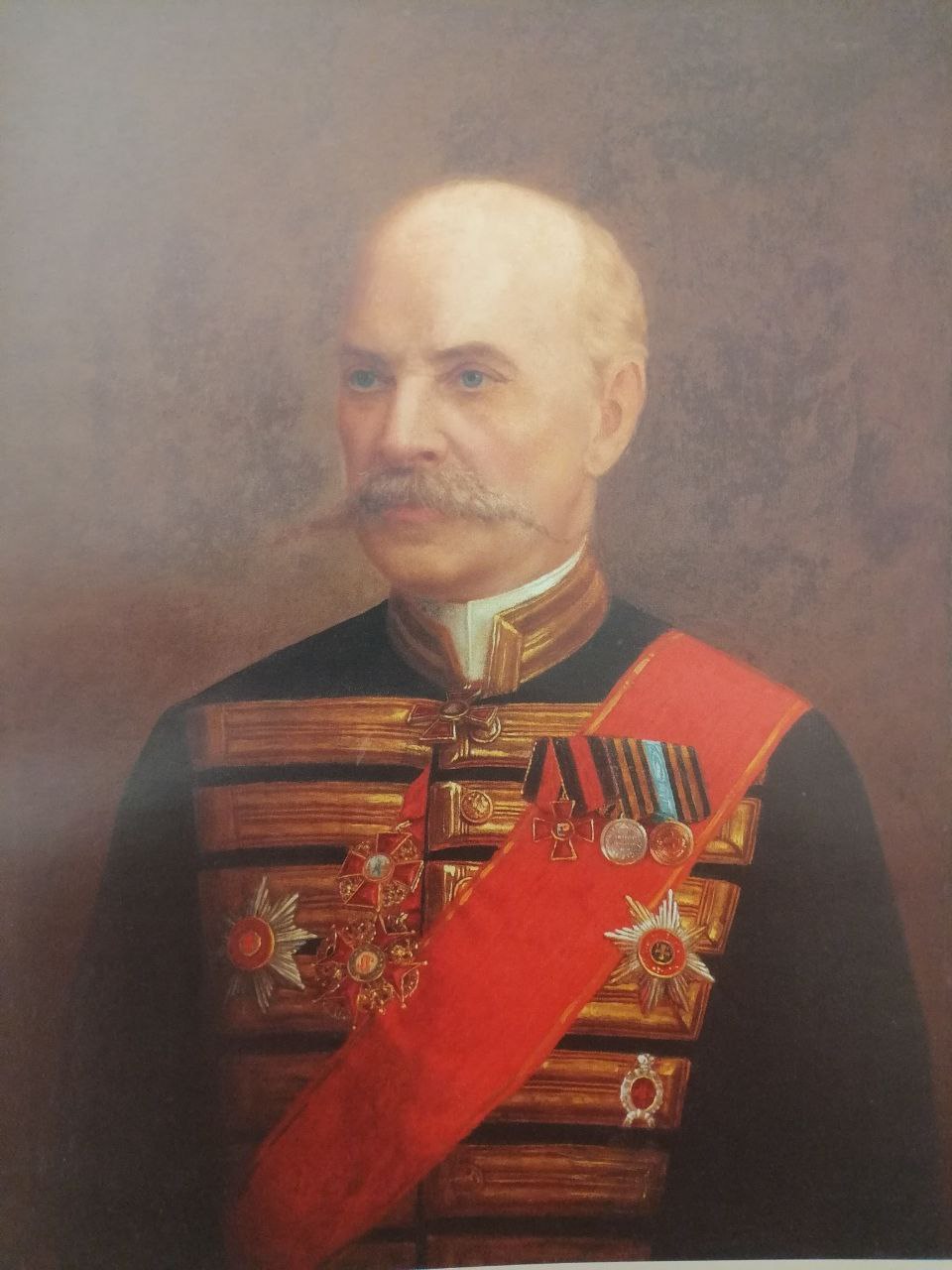

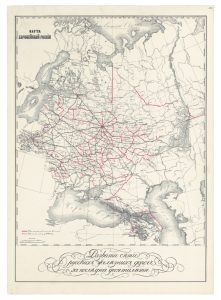

Затем слово взял Иван Георгиевич Зубков, он рассказал, как строители под огнем противника проложили 33 км железнодорожных путей за 14 дней. За ним говорит женщина с изнуренным лишениями блокады, но радостным лицом. Это Абабкова, текстильщица с фабрики «Работница», и тут мы обратимся к воспоминаниям Павла Лукницкого, военного корреспондента:

«Слышу голос с трибуны: «Сегодня открывается постоянное и регулярное сообщение Ленинграда со страной! Поезд идет в Челябинск! Все мы знаем тракторы с маркою «ЧТЗ» и все понимаем: если Челябинск во время войны выпускает иную продукцию. То теперь, с открытием прямого железнодорожного сообщения, он может снять с многострадального, мужественного Кировского завода тяжкое бремя восстановления тех пострадавших в упорных боях танков, экипажи которых сражались за Ленинград до последнего человека. Эти танки доставляются с поля боя на Кировский завод и после ремонта, прямо от заводских ворот, снова уходят в бой.

Позади генерала А.А. Кузнецова, на трибуне, опираясь на спинку стула, стоит Виролайнен. По его лицу заметно, что он еще не совсем оправился после вчерашней сердечной схватки. Хочется пожелать ему здоровья- он тоже много сделал для спасения голодающих ленинградцев в самый острый период эвакуации по ледовой и водной «Дороге жизни». Ведь через Волховстрой в 1942 году прошли 588 эшелонов с одним миллионом ста пятьюдесятью тысячами эвакуированных ленинградцев!… Митинг заканчивается рапортом начальника дороги:

— Поезд №719, рейсом Ленинград-Волховстрой, пятьдесят осей, восемьсот тонн, ведомый машинистом Федоровым, к отправлению готов!»

Выступил на митинге и начальник Октябрьской железной дороги Б.К. Саламбеков. Первый поезд из Челябинска привез груз в 450 тонн с разнообразным продовольствием, в том числе и сливочным маслом. А вот как о встрече первого поезда вспоминал майор Табарчук: «Комок в горле и мороз пробежал по коже, видя такую картину встречи. Мы и ранее понимали значение выполняемого задания, но когда увидели лица ленинградцев, полные благодарности нам за проделанную работу, то поняли- все лишения были не зря…»

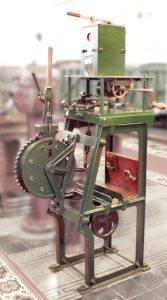

Посетители Музея мостов имеют уникальную возможность увидеть документальный фильм 1943 года «Путь открыт», где демонстрируются кадры прибытия первого поезда в Ленинград после прорыва блокады, а также работает выставка «Дорога Победы Ивана Зубкова».

По материалам из книги «Стальные магистрали блокадного Ленинграда». Автор статьи Ирина Николаевна Стоян.