В рамках празднования 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета на остановочном пункте Университетская Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» оборудовали новые пассажирские павильоны. Презентация состоялась в Музее железных дорог России.

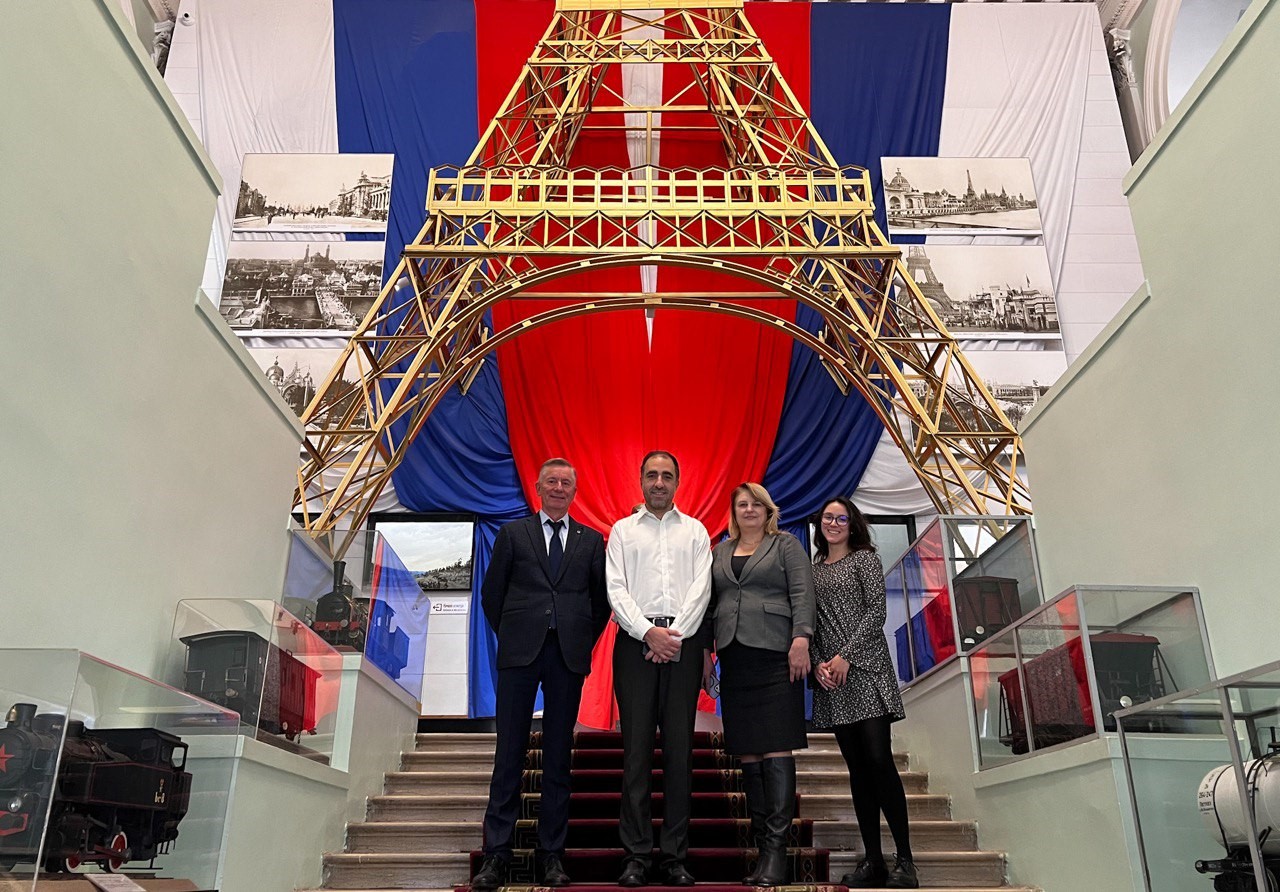

В мероприятии приняли участие ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Олег Сергеевич Валинский, заместитель директора Центрального музея железнодорожного транспорта РФ по научно-просветительской работе Елена Николаевна Асташова, директор Музея железных дорог России Владимир Алексеевич Одинцов и ученый секретарь Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя Ученого совета СПбГУ Елена Григорьевна Чернова.

С приветственным словом к гостям обратился первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Игорь Леонтьевич Сакович. Он отметил, что работа по развитию Октябрьской железной дороги проходит по нескольким направлениям, включая сферу транспортной логистики и организации сервисного обслуживания как грузоотправителей, так и пассажиров.

«Одним из важных для наших пассажиров элементом является развитие пассажирской инфраструктуры. Мы понимаем, что вокзал, остановочный пункт, платформа – это первое, с чем соприкасаются пассажиры, и именно через эти объекты инфраструктуры формируется их первое впечатление о железных дорогах», — сказал Игорь Леонтьевич.

Остановочный пункт Университетская был открыт в Петергофе в 1972 году для студентов и сотрудников ЛГУ, которые учились и работали в Петродворцовом учебно-научном комплексе. Сегодня там располагаются четыре учебно-научных подразделения СПбГУ и ресурсные центры Научного парка СПбГУ, занимающиеся исследованиями в области нанотехнологий и материаловедения, биомедицины и здоровья человека, а также информационных технологий. Модернизация платформы стала подарком железнодорожников к 300-летию СПбГУ.

«Железнодорожной станцией Университетская ежедневно пользуются сотни универсантов. Уверена, они оценят ее современный облик, удобство и, конечно, связь с Санкт-Петербургским университетом, отмечающим в этом году 300 лет со дня основания. Новые пассажирские павильоны — это значимый подарок для студентов, проживающих в Петергофе. Это событие станет платформой для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества», — отметила ученый секретарь СПбГУ, заместитель председателя Ученого совета СПбГУ Елена Григорьевна Чернова.

«Новые пассажирские павильоны на платформе Университетская возведены нашим совместным индустриальным партнером — компанией ОАО «РЖД» — и, что очень отрадно, в год 300-летия вуза», — подчеркнул ректор ПГУПС Олег Сергеевич Валинский.

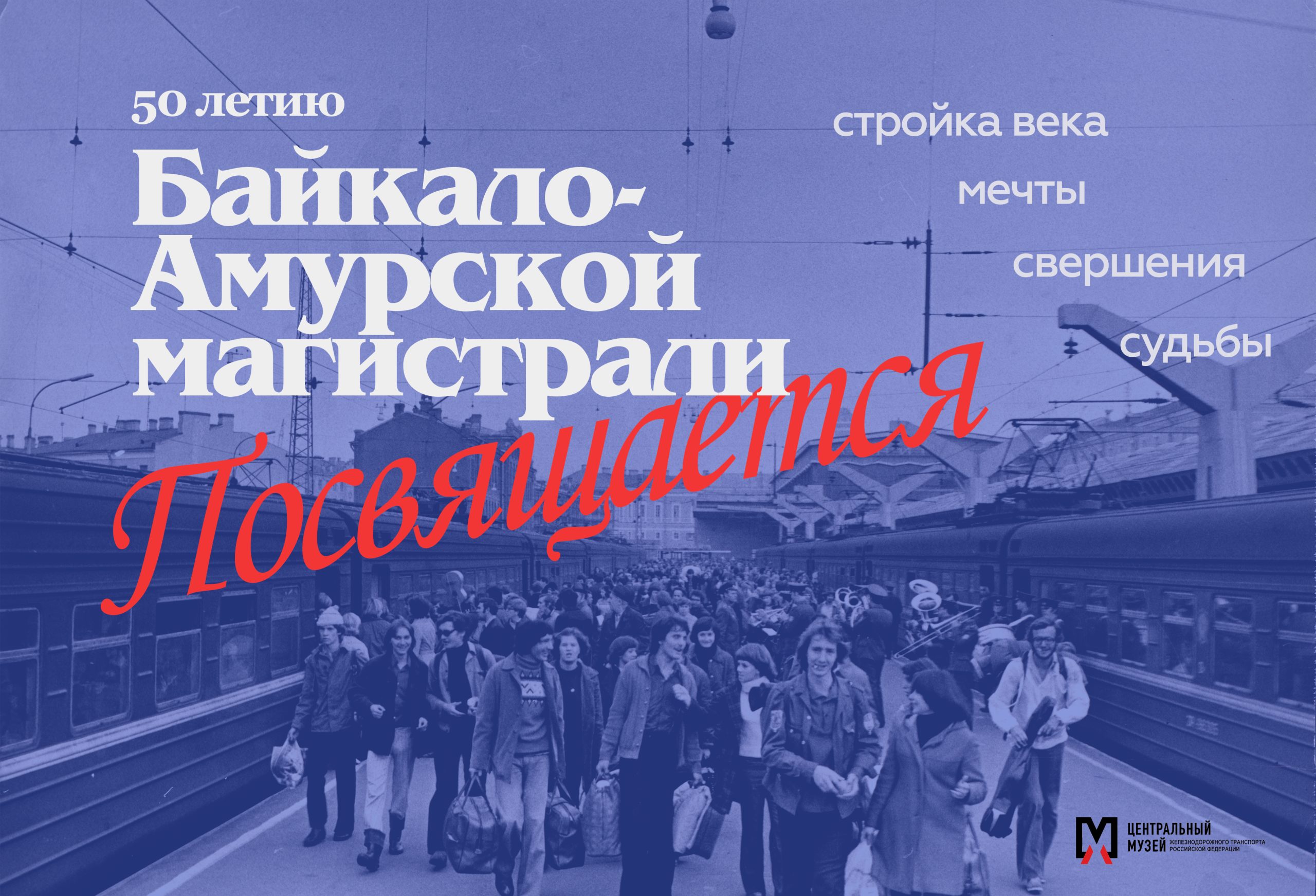

В рамках презентации состоялось подписание многостороннего соглашения о сотрудничестве по развитию молодежного научно-популярного туризма между СПбГУ, ПГУПС, Музеем железных дорог России и Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации.

«Между СПбГУ и нашим музеем уже подписано соглашение о сотрудничестве, и в течение пяти лет проводится Олимпиада по истории инженерного дела среди школьников из всех регионов России. Новый проект, уверен, привлечет внимание талантливой студенческой молодежи, продемонстрирует потенциал туристических, образовательных и профориентационных возможностей технических музеев, позволит раскрыть студентам свой творческий потенциал», — отметила заместитель директора Центрального музея железнодорожного транспорта РФ по научно-просветительской работе Елена Николаевна Асташова.

Так, партнеры займутся разработкой отдельных туристических программ и созданием маршрутов на объекты научно-исследовательской, музейной, производственной и инновационной инфраструктуры организаций. Вместе с музеями университеты планируют организовывать молодежные научно-просветительские мероприятия в рамках путешествий, к их организации и проведению будут привлекать индустриальных партнеров и представителей экспертного сообщества. Также документ предусматривает разработку совместных образовательных программ в сетевой форме и организацию академической мобильности обучающихся.

«Молодежь — важнейшая аудитория Музея железных дорог России. Мы проводим различные мероприятия, направленные на знакомство молодых людей с историей России через призму железнодорожной истории. Соглашение открывает широкие возможности для реализации новых и интересных проектов», — сказал директор Музея железных дорог России Владимир Алексеевич Одинцов.

Подписание соглашения открывает новую страницу в истории сотрудничества между ведущими университетами города, а также крупнейшими железнодорожными музеями России, отметила на торжественной церемонии Елена Григорьевна Чернова.

«Сегодня мы объединяем наши усилия для того, чтобы постоянно рассказывать широкому сообществу о достижениях и перспективах российской науки, привлекать талантливую молодежь в сферу исследований и разработок и содействовать научно-технологическому развитию России. Санкт-Петербургский университет всегда готов делиться своим богатым опытом и перенимать опыт коллег для создания по-настоящему интересных и значимых просветительских проектов», ― сказала Елена Григорьевна Чернова.

Фото предоставлены пресс-службой СПбГУ

Путешествие на поезде начинается с железнодорожного вокзала. Здесь всегда кипит жизнь! А если остановиться и понаблюдать за пассажирами, то несложно увидеть много интересных случаев.

Путешествие на поезде начинается с железнодорожного вокзала. Здесь всегда кипит жизнь! А если остановиться и понаблюдать за пассажирами, то несложно увидеть много интересных случаев.

Расписание на ноябрь.

Расписание на ноябрь. 2 ноября— суббота—

2 ноября— суббота—  11:30,

11:30,