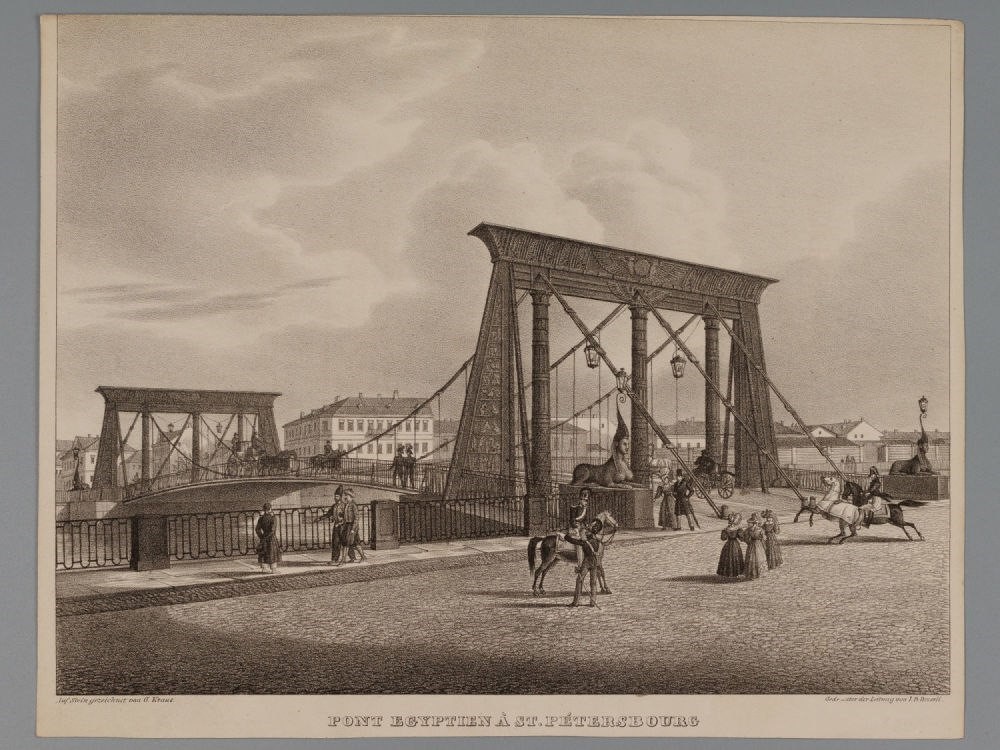

30 сентября отмечает 55 лет Коломенский мост через канал Грибоедова, соединивший Коломенский и Покровский острова. В 1969 году здесь, на месте старой переправы, был построен третий в мире, первый и единственный в Советском Союзе алюминиевый цельносварной мост.

Крайне интересна предыстория строительства этой уникальной переправы.

Архивные документы свидетельствуют, что вопрос использования алюминиевых сплавов в мостостроении СССР был поднят в научных кругах еще в 1948 году. В Киевском инженерно-политехническом институте была защищена диссертация на эту тему. Официально же исследованиями алюминиевых сплавов с целью изучения возможностей их применения в мостовых конструкциях железнодорожного транспорта СССР начали заниматься в 1958 году. Тогда в работу включились сразу несколько серьезных учреждений – НИИ Мостов, ЦНИИС Госстроя, МИИТ и Ленгипротрансмост.

В то время ученые пришли к выводу, что наряду с преимуществами алюминия, таких как его малый объемный вес, высокая удельная прочность, стойкость против коррозии, простота изготовления практически любой конструкции с помощью прессования, отсутствие хладноломкости, по сравнению со сталью у него есть и определенные недостатки. Кроме того, тогда алюминиевые сплавы были гораздо дороже, их стоимость была в 1,5 – 2 раза выше стоимости аналогичных стальных конструкций. Использование алюминиевых сплавов в мостостроении признавалось целесообразным в достаточно узкой сфере – в основном для решения задач восстановления мостовых дорожных сооружений железнодорожными войсками.

Следует отметить, что отечественного опыта использования алюминия в мостостроении тогда не было, были ограниченно доступны и зарубежные исследования. Работы носили поисковый характер ,и экспериментальные исследования проводились одновременно с проектированием и изготовлением опытных конструкций. По результатам исследований опубликовано свыше 40 работ в научных сборниках, журналах «Промышленное строительство», «Транспортное строительство» и других.

К 1964 году в результате обобщения этих материалов были разработаны «Технические условия на проектирование мостовых конструкций из алюминиевых сплавов» и «Технические указания на изготовление мостовых конструкций из алюминиевых сплавов».

И, однако, несмотря на огромный объем проведенных работ, с 1969 по 2017 год в нашей стране был построен единственный алюминиевый мост. Этим статусом обладает Коломенский пешеходный мост через канал Грибоедова в Петербурге.

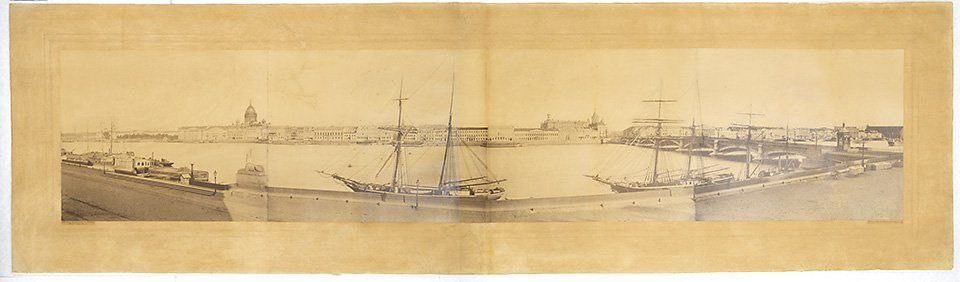

Построен Коломенский мост в тот период, когда Северная столица именовалась Ленинградом. И нынешние жители, в большинстве своем влюбленные в красивейшие исторические городские переправы, даже не подозревают об уникальности Коломенского моста.

В техническом архиве СПб ГБУ «Мостотрест» есть «личное дело» Коломенского моста –объемная папка, в которой хранятся подлинные документы по истории моста с момента его проектирования до наших дней.

Первоначально лавры первого алюминиевого были предназначены Подьяческому пешеходному мосту. Но в связи с прокладкой новой транспортной магистрали его нужно было расширить и возвести уже как транспортный. Имеющегося в наличии металла – алюминиевых сплавов оказалось недостаточно для его строительства. И поэтому в качестве опытного объекта временный пешеходный Коломенский мост. Тогда он представлял собой деревянную конструкцию с пролетным строением из металлических балок.

Над инновационным проектом, разработанным по инициативе профессора кафедры металлических конструкций Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ) Виктора Ивановича Крыжановского, работали специалисты «Ленмосттреста» (ныне СПб ГБУ «Мостотрест»). Конструкцию и технологию сварки моста разработала преподаватель той же кафедры к.т.н. И.Н. Артемьева. В разработке проекта приняли участие инженеры института «Ленгипроинжпроект» Б.Э. Дворкин и И.Г. Бонч-Осмоловская, архитектор Л.А. Носков.

Предложенное учеными и инженерами пролетное строение представляло собой оригинальную систему двухшарнирной арки из двух труб и соединительных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость и прочность. Устои моста – бетонные на свайном основании, облицованы гранитом.

Процесс строительства моста был далеко не безоблачным – длительное время обсуждался выбор завода – изготовителя алюминиевых конструкций для моста, возникали заминки с необходимым объемом и качеством алюминиевого сплава, задерживалось предоставление проектной документации. В итоге пролетные строения моста были изготовлены в Ленинграде, на заводе им. А.А. Жданова (ныне «Северная верфь»), их сварка была произведена в 1969 году. Пролет целиком перевезен автомобильным транспортом и установлен на место. Приемочная комиссия работе предприятия поставила оценку «хорошо».

20 и 21 сентября 1969 года Ленинградским инженерно-строительным институтом было проведено испытание моста. Пролетное строение подвергалось статической нагрузке в виде железобетонных плит. Полный вес уложенной на мост нагрузки достигал 36, тонн. Каких-либо повреждений металла конструкции и сварных швов обнаружено не было. 30 сентября 1969 года мост открыт для движения. С этого момента Коломенский — третий в мире и первый в нашей стране алюминиевый мост.