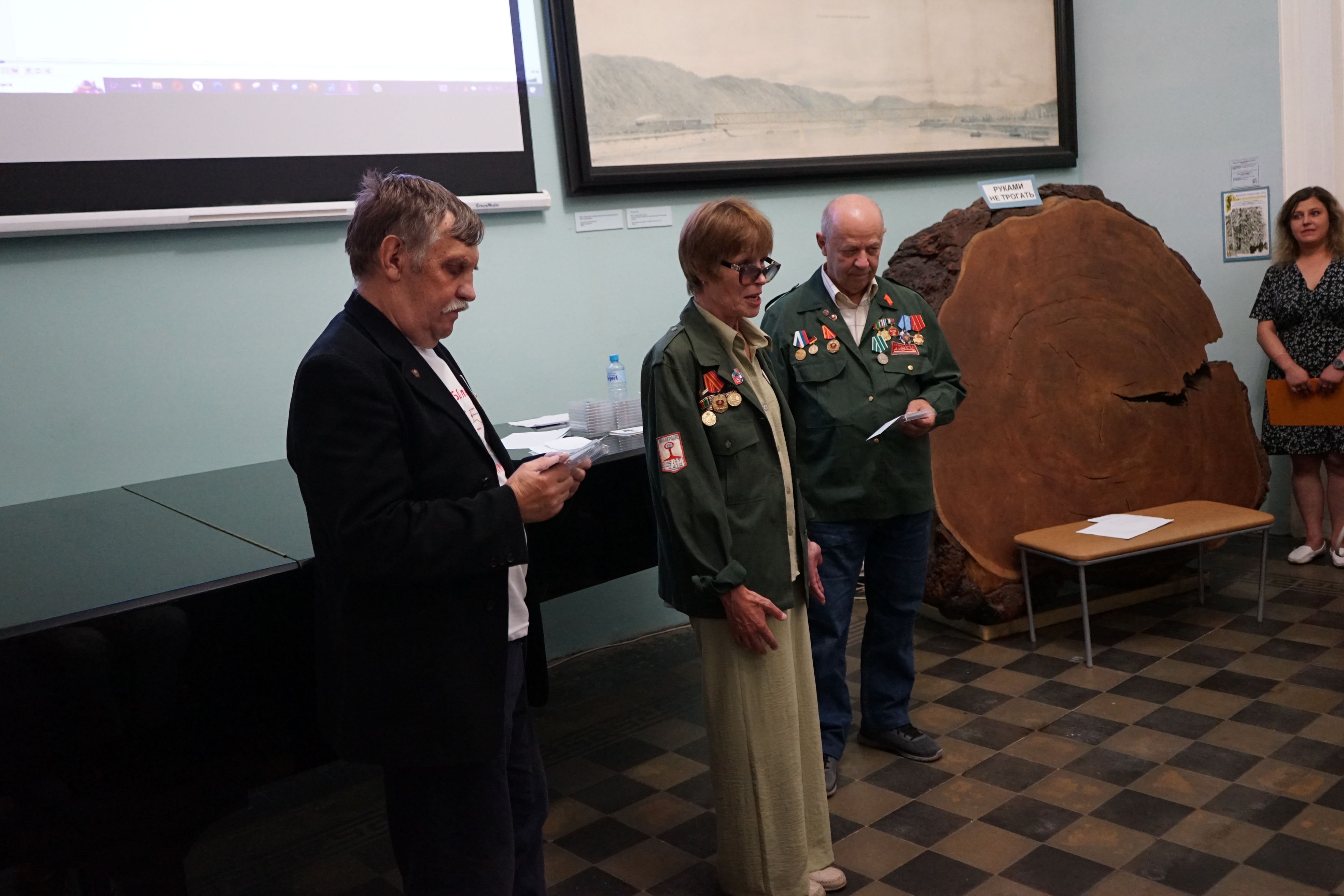

Потомкам посвящается

Чтобы знали, чтобы помнили…

Тогда мы были молоды, всё было по плечу. Всё было нипочём. Лучшие годы в нашей сознательной жизни. Мы любили друг друга, поженились на четвёртом курсе. В 1972 году окончили учёбу в Новосибирском индустриально-педагогическом техникуме. По распределению нас направили в Алтайский край в пос. Молодёжный ГПТУ № 31. Позже, училище перевели в районное село Мамонтово. Училище было строительное, выпускали специалистов: штукатуров-маляров, столяров-плотников, слесарей-сантехников и каменщиков-монтажников.

Я работала преподавателем спецдисциплин и была классным руководителем в группе каменщиков-монтажников, а ещё вела уроки эстетики во всех группах.

Мой муж, Алексей Васильевич Крицкий, в этой группе был мастером производственного обучения и вёл практические занятия. Наша группа всегда занимала первые места в соцсоревнованиях.

Как молодым специалистам, нам сразу дали однокомнатную квартиру, потом двухкомнатную в 2-х квартирном доме с участком. Выращивали всё и нас всё устраивало: и работа, и воспитатели в ясельной группе сына. Короче, жизнь сложилась удачно!

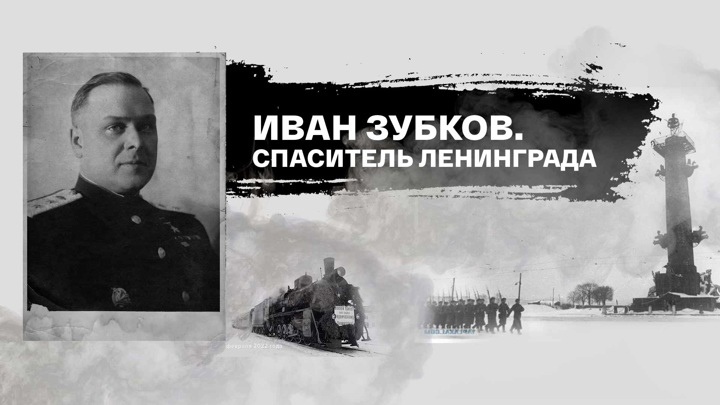

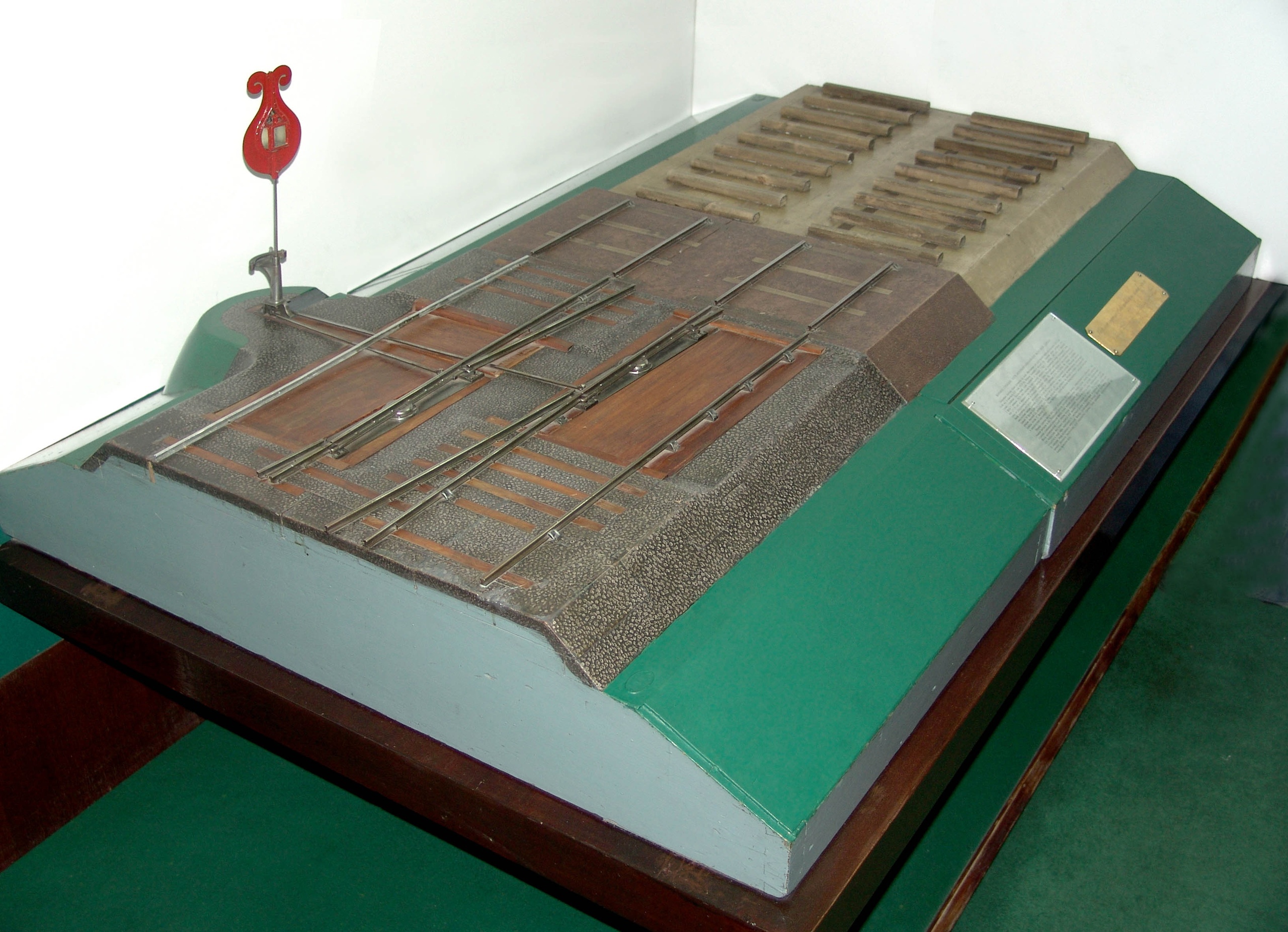

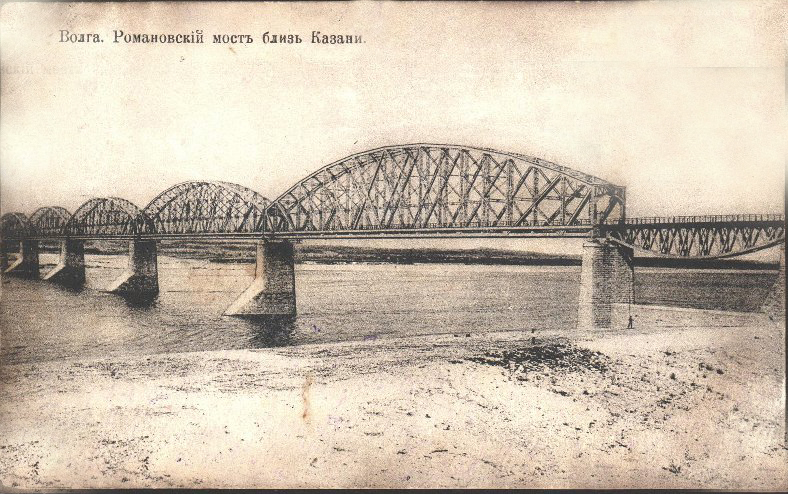

В то время по телевизору часто призывали на стройку БАМ. Это был клич партии и правительства. Из нашей группы надо было отправить на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку 10 каменщиков-монтажников. Ребятам мы объяснили, что, возможно, придётся некоторое время жить в палатках. Это начало – и романтика, и трудности. Так надо Родине, чтобы улучшать её богатство и могущество. И дорога – не только железнодорожный путь, а это дорога стратегического значения.

Как-то вечером в выходной день «на чаёк» к нам пришёл завуч Василий Алексеевич Петров со своей женой Галей и сыном Димой. Мы дружили семьями, вместе учились в техникуме. Вдруг Василий Алексеевич спросил меня: «Отпустила бы я мужа на эту стройку?» «Только было бы жильё для нас с сыном и мне работа» — ответила я сразу полушутя, полусерьёзно. Но эта тема у нас с мужем уже не выходила из головы, всё чаще разговор возобновлялся между нами. Правда, неизвестность всё-таки пугала, ведь с нами был наш маленький сыночек…

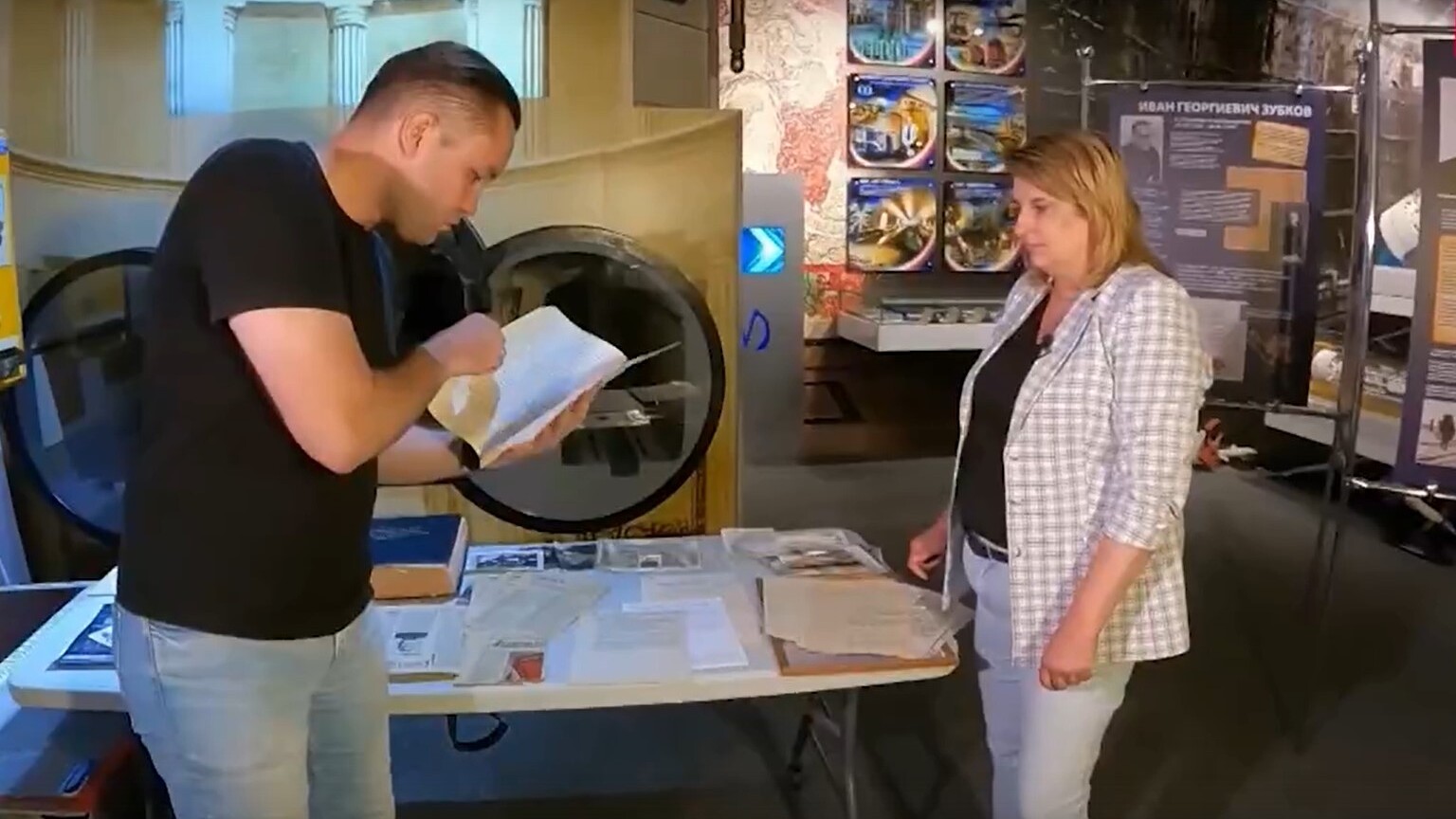

Решение было принято, мы оба всё хорошо взвесили. В крайкоме комсомола в Барнауле мужу дали комсомольскую путёвку на БАМ. И он уехал. Это был август 1975 года. Попозже поехала и я с сыном на станцию Бамовский, где работал мой муж в Головном Ремонтно-Восстановительном Поезде № 28.

Приехали поздно вечером. Темень, ни единого огонька. Слышу голос мужа: «Маша, выходи, я здесь». Поезд стоял одну минутку. Нам помогли выйти из вагона. И тут подбежал мой любимый муж.

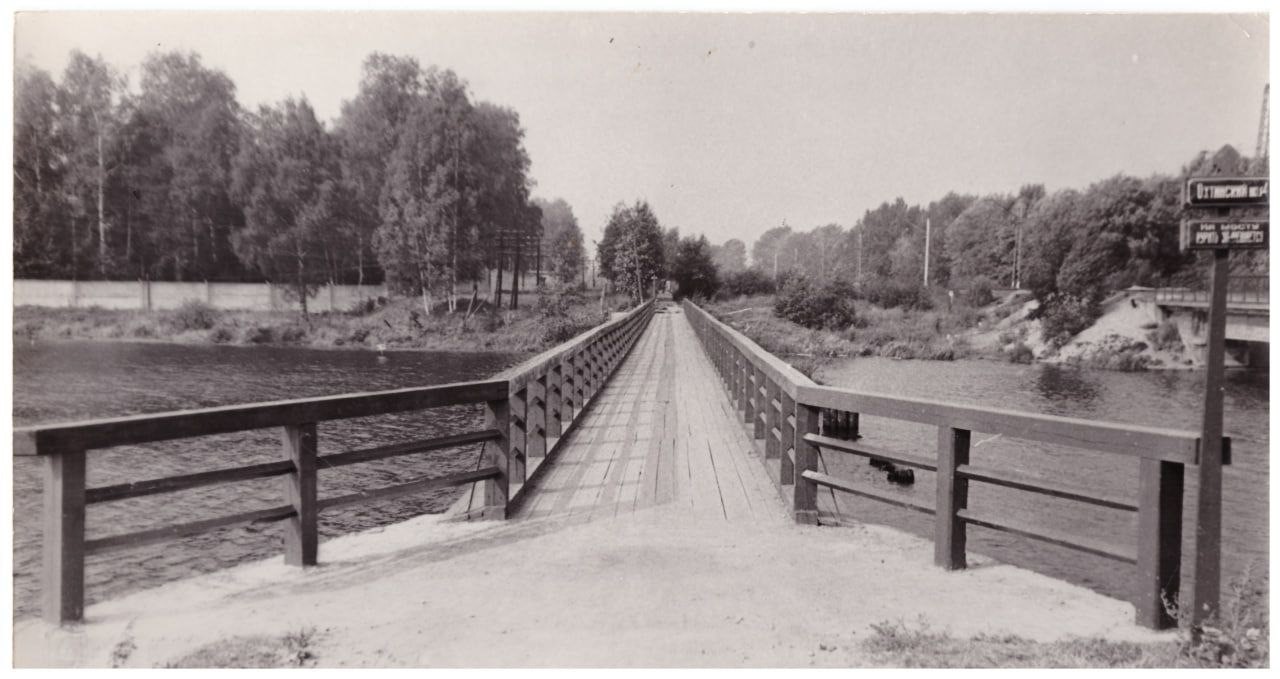

«Загрузили» нас в Зилок, и мы помчались. Спуски, подъёмы… аж сердце в пятки пряталось от страха. Это вам не в Кулундинской степи, где равнина. Мы сидели в кабине зилка, сын крепко спал на руках папы.«Куда ты меня везёшь?» — спрашиваю мужа. И слышу в ответ, что его организацию перевели строить Муртыгит. Это в 47 километрах от станции Бамовской по трассе. Ну, думаю – приехала…

Поселились в вагончике на станции Муртыгит. Начальник станции, Николай Степанович Степура, со своей семьёй жил рядом в вагончике, обещал трудоустроить меня. Приняли учеником дежурной по станции Муртыгит – Тындинское отделение временной эксплуатации. После сдачи экзаменов, я работала самостоятельно дежурной по станции Муртыгит. Дежурных не хватало. В то время нас было всего двое: я и жена Николая Степановича – Тамара Степура. Потом подъехал работать дежурным Николай Степанович Корякин– очень опытный, умный, отзывчивый одинокий человек в возрасте. Делился своим опытом, всю жизнь свою провёл по стройкам железной дороги. Для меня всё было ново и интересно, хотя и трудно. Большая была переработка.

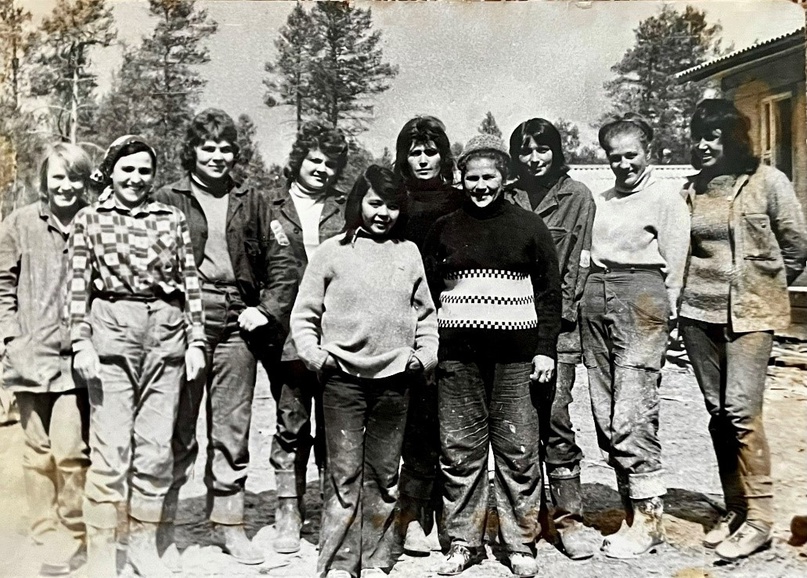

Ст. Муртыгит. Слева направо: Мария Сидоровна Крицкая, Валентина Фомина и дочь Валентины Таня. 1975 г.

На станции было всего 3 жилых вагончика и сама станция – вагончик. Как жили? Три раза в день топили печку и ночью ещё подтапливала своё жильё. Питьевой воды не было, топили для еды снег. Он такой безвкусный, но очень чистый, белоснежный. Уже позже, ознакомившись с местностью, ходили на речку, долбили лёд. Он оказался вкуснее снега. По заявке, нам 2 раза в месяц привозили продукты. Было всё: и мясо, и рыба, и колбасы очень вкусные, настоящие мясные, и тушёнка разная, и консервы, хлеб, мука, фрукты: яблоки, мандарины и апельсины, сгущёнка, молоко, кофе, сладости. Такого изобилия продуктов в магазинах Алтайского края не было. Сыночек наш рос «как на дрожжах», не болел. Только вот, не было детского сада.

Мужа снова перевели работать на другую станцию – Янкан, с той же организацией. Позже эта станция и посёлок стали называться Аноковская.

В выходные дни наш любимый папа приезжал к нам на попутках. И это для нас с сыном был праздник! Мы брали санки, топор, рюкзаки и шли по мари, по пояс в снегу, на речку за льдом для приготовления пищи. Первым шёл папа, разгребая снег, следом я, а за мной наш маленький БАМовец. Снегу было много, мы в нём тонули, спотыкались, падали друг на друга, целовались и хохотали.

Муж любил рыбачить. Такой вкусной рыбы я никогда не ела: речной хариус, сиг, линок,… Зимняя рыбалка для мужа- это такой драйв и азарт! Рыбой делились со своими соседями. Хоть и на удочку, но ловил он по многу.

А в марте 1976 года на нашу станцию прибыл cтроительно-монтажный поезд из Воронежа. А пассажары – одна молодёжь: мальчишки и девчонки – комсомольцы!

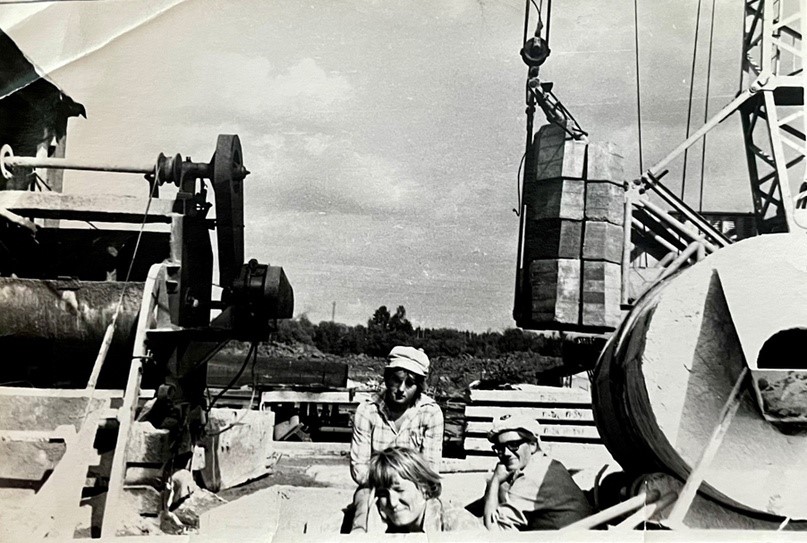

Тут же прибыл состав с техникой и стройматериалами. Сразу принялись за работу, дружные, трудолюбивые…

Муртыгим – это вечная мерзлота. Оттаивание грунта возможно в июле месяце, и то на полштыка лопаты, а дальше мерзлота. Весна здесь наступает стремительно: разными красками цветёт багульник на сопках и по мари. Неописуемая красота, неналюбуешься!

Вдоль железнодорожного полотна разные колокольчики, саранки. На протяжении короткого лета – плантации ягод: брусники, черники, голубики, жимолости. Обилие грибов. Уже в июне можно собирать разные грибы и даже белые. А маслят брали до самой осени. Может стукнуть их заморозок, а через некоторое время они появятся снова при ласковом солнышке. Лето здесь жаркое и солнечное. Хватает комара, гнуса, мошки, слепней, овода. А зима морозная, до -60С бывает. Но солнца зимой много. От снега чистого и солнца аж глаз слезится. Резко континентальный климат.

По моей просьбе моего мужа приняли бригадиром каменщиков – монтажников в Воронежское СМП. Этим я благодарна была своей работе – дежурной по станции Муртыгим. Посёлок практически построили за 1,5 года: 4 жилых пятиэтажки, вокзал, школу, детсад,ТВЦ, ФАП, очистные, котельную, водозабор.

При сдаче всех объектов в МПС, мы с мужем тоже перешли работать в Тындинскую дистанцию гражданских сооружений. Муж – директором коммунального хозяйства, я – инженером гражданских сооружений. Приходилось заниматься пропиской, постановкой на воинский учёт, сбором квартплаты и выдачей заработной платы своим работникам, и ещё много чего выполнять.

В 1981 году мужа перевели работать на Западный участок БАМа. Он принимал объекты в эксплуатацию. И я снова за ним по его стопам. У нас уже была дочка Танечка 1980 года рождения. Для постоянного места жительства выбрали посёлок Улькан. Улькан строили азербайджанцы, Нию – грузины, армяне – Звёздный. На БАМ поехали как бы не навсегда, временно, построить и вернуться в родные края. А получилось, прожили там более двух десятков лет. Работали и гордились, что частичка и нашего труда была вложена в это великое дело. Выросли новые станции, новые посёлки, пошли поезда. Время быстро пролетело.

Потом началась горбачёвская перестройка. И началась душевная боль. Вдруг оказалось, что БАМ и не нужен был…, дорога «в никуда». И обида, и гнев, и слёзы, и тоска – безысходность. Перестройка…

А ведь БАМ строили все союзные республики. И не было между ними никакой вражды. И Родина была одна для всех!

Материал подготовила Пескова Т. Г.