«Железнодорожный король» Самуил Соломонович Поляков

Цикл «Историческая зарисовка к выставке «Донбасс – промышленный. К 155-летию Донецкой железной дороги».

«Железнодорожный король» Самуил Соломонович Поляков

Одними из известнейших людей второй половины XIX в. были братья Поляковы. Семья происходила из местечка Дубравна (ныне г. Дубровка) Могилевской губернии. Отец Соломон (Шломо) Лазаревич Поляков занимался мелким кустарничеством и торговлей, затем — винными откупами и казенными подрядами. Трое его подрастающих сыновей – Яков, Самуил и Лазарь – активно помогали отцу наряду с учебой в гимназии при Оршанской синагоге.

Портрет С.С. Полякова из книги «Поляковы. Финансовая империя российских Ротшильдов» Фоменко С., 2011 г.

В 1859 г. Александр II выпустил указ, разрешивший определенным категориям евреев покидать черту оседлости. Этим воспользовались молодые Поляковы и отправились покорять страну. Так за несколько десятилетий братья охватили своей деятельностью всю европейскую часть России: Яков в Таганроге становится крупным предпринимателем и банкиром, Самуил – в Петербурге, его называли «железнодорожным королем», а младшего Лазаря в России и за рубежом называли «московским Ротшильдом».

По счастливой случайности Самуил становится управляющим винокуренного заводика, который приобрел себе граф И.М. Толстой, министр почты и телеграфа. Новое предприятие стало сразу приносить прибыль, и граф передал талантливому управляющему на содержание несколько близлежащих почтовых станций, а позднее доверил участие в подрядах при выполнении госзаказов. Поначалу многие выигранные Поляковым тендеры были незначительны; первым крупным железнодорожным проектом стал генподряд на строительство Козлово-Воронежской железной дороги, полученный при протекции все того же графа И.М. Толстого.

Портрет Императора Александра II. Художник П.Б. Тычинин.

Государство в те годы активно поддерживало субсидирование железнодорожного строительства на льготных условиях, и С.С. Поляков включился в эту гонку. В 1868 г. он обходит всех конкурентов и получает выгоднейшую концессию на строительство Курско-Харьково-Азовской магистрали. Согласно договору подрядчик должен был построить железную дорогу длиной в 815 км до 1 января 1870 г. Значимость этой дороги была очевидна: оснащение железнодорожными путями южных районов России, где строился Черноморский флот, а также связь сельскохозяйственных районов Курской и Харьковской губерний с промышленным Донбассом и центром России. Строительство дороги велось ускоренными темпами, земли выкупались зачастую в разы больше «красной цены», также необходимо было заложить угольные копи и построить металлургический завод. На выставке представлена модель одной из машин для изготовления известкового раствора как символ активного строительства архитектурных сооружений как промышленного, так и гражданского назначения в данном регионе.

Модель. Машина для изготовления известкового раствора. Вторая половина XIX в.

Приемка дороги была завершена 3 июля 1869 г., правительственная комиссия подписала акт, разрешающий пассажирское и товарное движение между Курском и Харьковом с 6 июля 1869 г. А в конце года открыто было движение между Харьковом и Ростовом.

К началу 1870-х гг. имя Самуила Соломоновича Полякова гремело на всю Россию. В сфере строительства железных дорог он встал в один ряд с другими известными фамилиями — П.И. Губониным, С.И. Мамонтовым и В.А. Кокоревым.

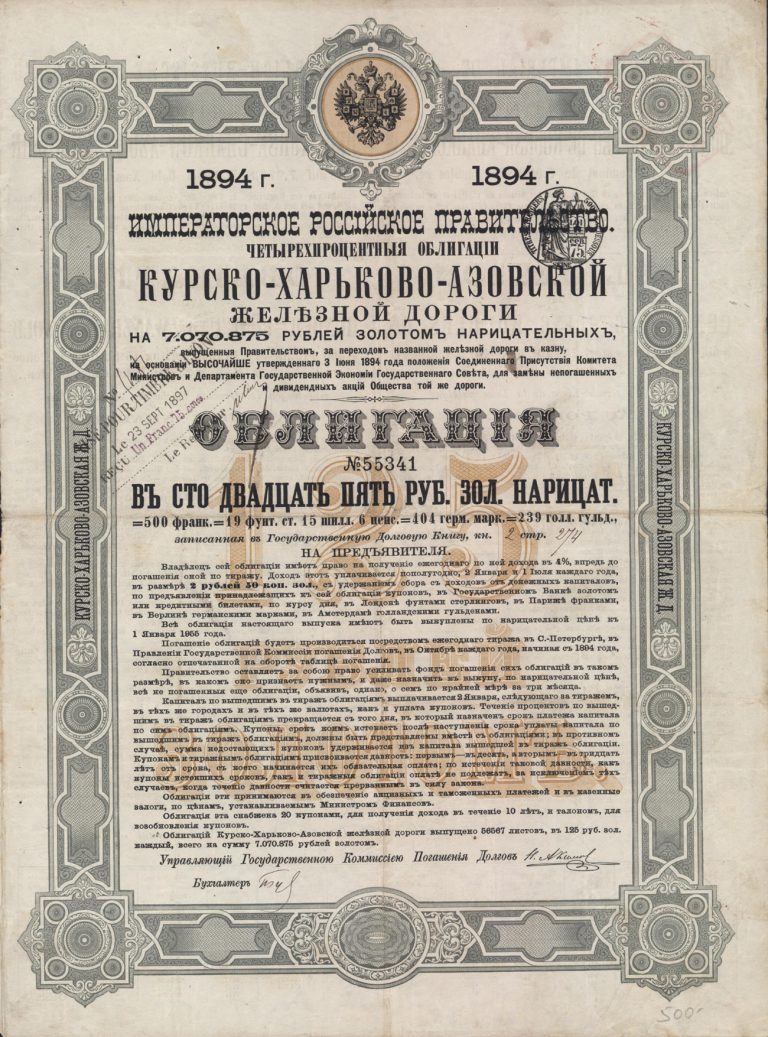

При непосредственном участии С.С. Полякова было построено около 4 тысяч км железных дорог, он являлся учредителем или акционером 9 железнодорожных обществ. В частности, в музее хранится несколько облигаций Общества Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, одна из которых — Облигация № 55341 в 125 рублей золотом — представлена на данной выставке.

Облигация №55341 Курско-Харьковско-Азовской железной дороги в 125 руб. золотом на предъявителя.

Совместно со старшим братом Яковом Соломоновичем учредил Донской земельный банк (1871) и Азовско-Донской коммерческий банк в Таганроге (1873), а с младшим – Лазарем – Московский земельный банк (1872).

Дом Московского международного торгового банка. Фотография 1909 г. из книги «Поляковы. Финансовая империя российских Ротшильдов» Фоменко С., 2011 г.

Приобретя значительный капитал, Самуил Соломонович переехал в Петербург, где поселился на Английской набережной возле здания Сената в особняке, известном как «дом Лаваля». Здесь же располагалась и его главная контора. За заслуги в развитии промышленности и железных дорог концессионер не раз удостаивался наград и званий.

Изображения:

Портрет Императора Александра II. Художник П.Б. Тычинин.

Модель. Машина для изготовления известкового раствора. Вторая половина XIX в.

Портрет С.С. Полякова из книги «Поляковы. Финансовая империя российских Ротшильдов» Фоменко С., 2011 г.

Дом Московского международного торгового банка. Фотография 1909 г. из книги «Поляковы. Финансовая империя российских Ротшильдов» Фоменко С., 2011 г.

Облигация №55341 Курско-Харьковско-Азовской железной дороги в 125 руб. золотом на предъявителя.