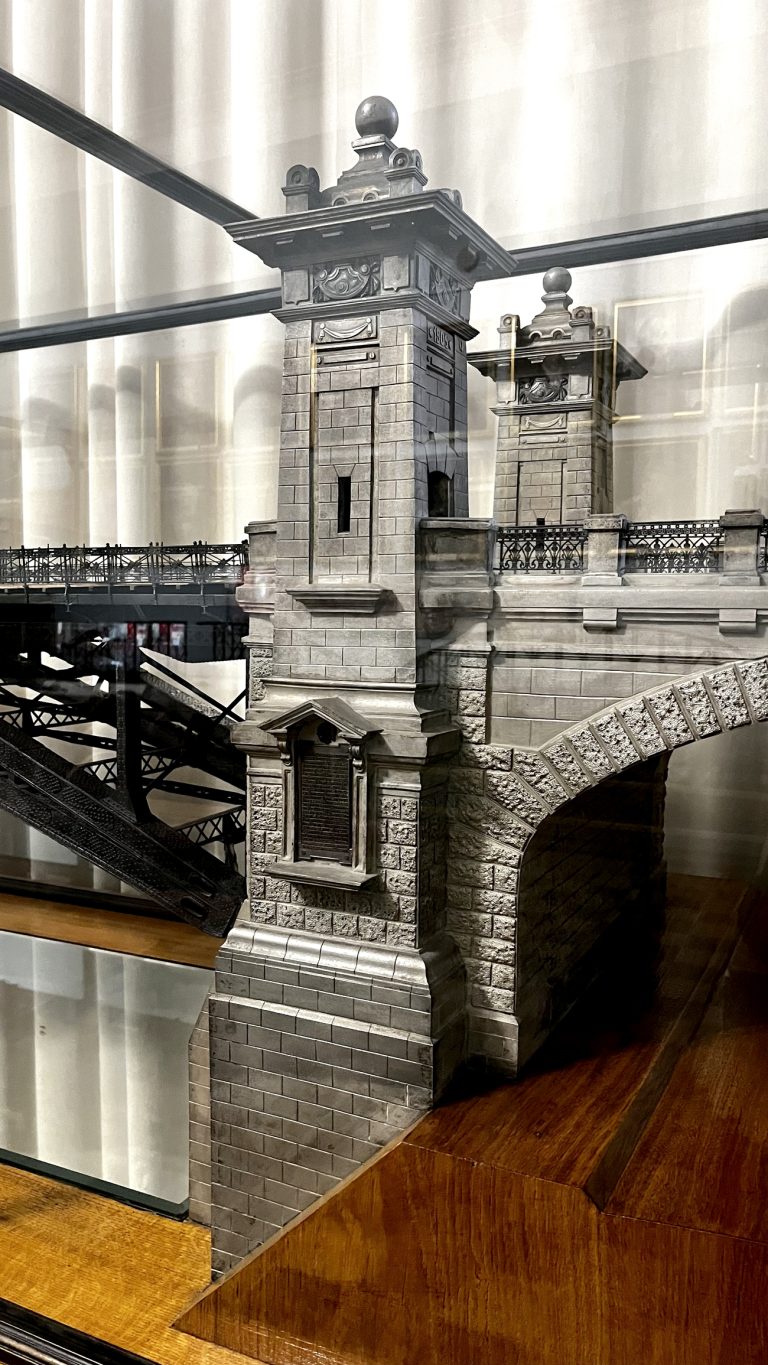

Модель моста Императора Николая II

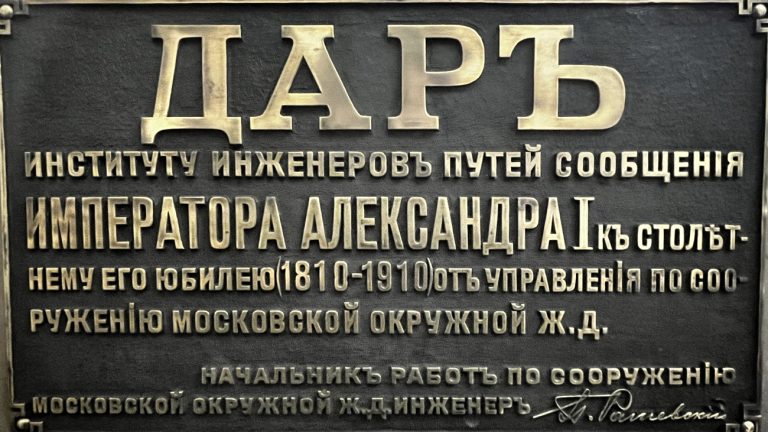

Модель моста Императора Николая II через Москву-реку на Московской окружной железной дороге хранится в Центральном музее железнодорожного транспорта России. Она является точной копией настоящего моста (в масштабе 1:30) и выполненапо заказу руководства дороги в 1910 г. к 100-летию Института инженеров путей сообщения на фабрике ювелирных изделий И.П.Хлебникова в Москве.

О чем может поведать исторический экспонат современному зрителю?

В начале XX века переправы становятся ппримером сочетания технологичности и красоты. Свидетельством тому стал мост императора Николая II (Краснолужский) на окружной дороге в Москве.

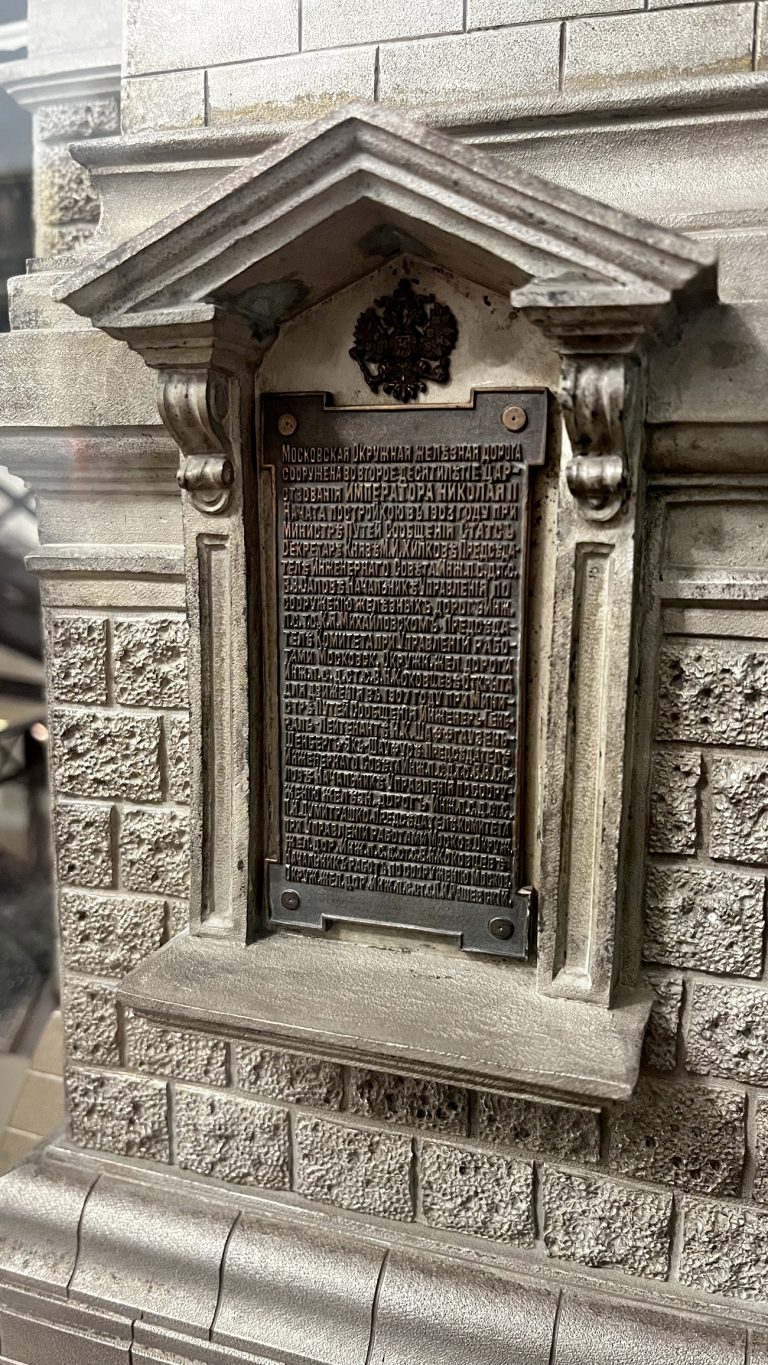

В 1903-1908 годах активно строилась Московская окружная железная дорога, которая соединила магистральные железные дороги, сходящиеся в Москве, в единое замкнутое кольцо длиной 54 км. 20 июня 1908 г состоялось ее открытие. Этот проект имел статус «образцово-показательного», к его созданию были привлечены выдающиеся инженеры. Проектированием занимались Николай Аполлонович Белелюбский и Лавр Дмитриевич Проскуряков, с привлечением известного архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Все станционные здания, а также постройки различных служб (путевые будки, казармы, продовольственные склады, клозеты) имели оригинальное архитектурное оформление в стиле «модерн». Согласно указанию императора: «Дорога должна иметь сообразный первопрестольной столице вид», затраты на постройку оказались существенными – более 38 миллионов рублей.

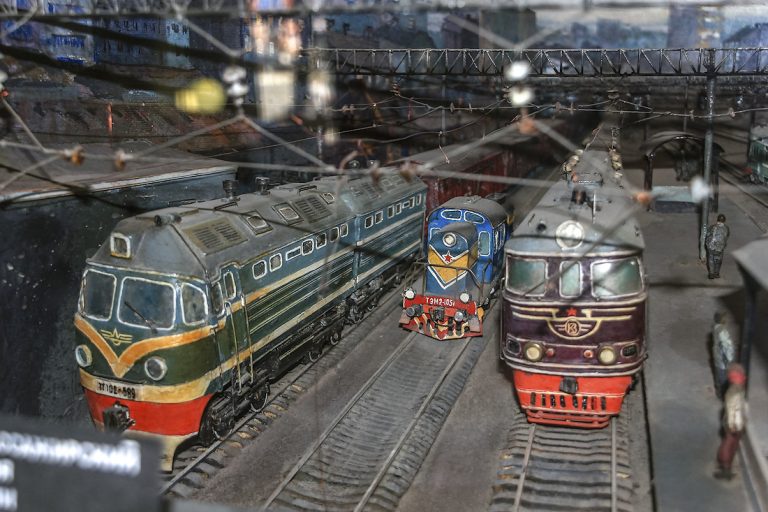

Трасса Окружной дороги стала первым комплексом дорожных сооружений, в котором мосты проходили не только над ручьями, реками, но и над железными дорогами других направлений и шоссе. На дороге, при относительно небольшой длине, построили около 300 искусственных сооружений, из них 72 моста с металлическими фермами, 30 путепроводов, а также трубы каменные, железобетонные и чугунные.

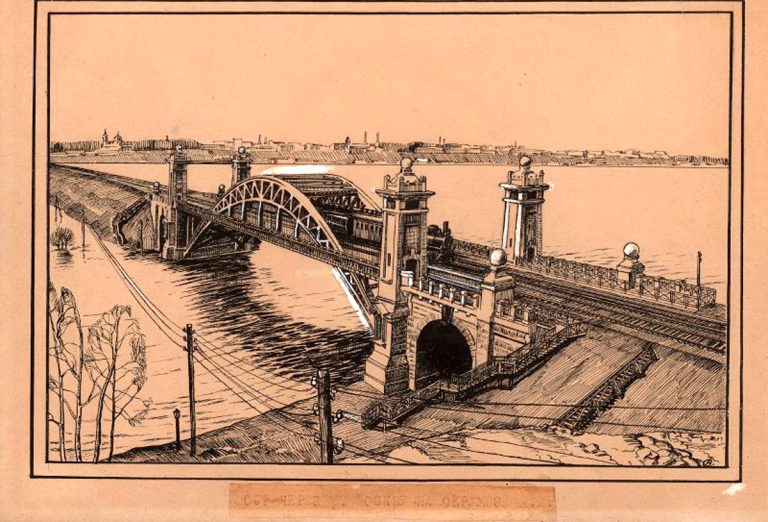

Четыре раза дорога пересекла реку-Москву, через которую построили мосты: Сергиевский, Николаевский, Алексеевский, Дорогомиловский. Два первых моста, на 33 версте и 36 версте линии были практически близнецами, длиной каждый по 135 метров. Впервые в истории отечественного мостостроения инженер Л.Д. Проскуряков спроектировал эти железнодорожные мосты с арочными пролетными строениями. Чрезвычайно редко применялись металлические арки для железнодорожных мостов, только когда эти объекты вписывались в панораму больших городов с исторической застройкой.

Николаевский мост состоял из 3-х пролетов: двух береговых по 18 метров, и одного главного арочного пролета с «ездой посередине» длиной 135 метров. Мост был украшен бронзовыми диадемами и гербами России художественного литья, на каменных опорах — бронзовые памятные доски с именами строителей. Камень, который использовался для строительства опор, подвергался испытанию в Механической лаборатории Петербургского Института инженеров путей сообщения. Металлическое верхнее строение моста было изготовлено на Сормовском заводе, а вес металла в главном пролете составил 1470 тонн, в каждом береговом пролете было по 90 тонн материала. Николаевский мост был переименован в Краснолужский сразу же после Февральской революции. Он по праву считался совершенным произведением инженерного искусства.

В свое время Окружная железная дорога Москвы потребовала реконструкции, из-за чего в 2000 году Краснолужский железнодорожный мост был передвинут на 2,5 километра вверх по течению Москвы-реки и установлен на новом месте, соединив район Киевского вокзала с Саввинской набережной. После данной реконструкции мост стал полностью пешеходным, а также получил новое название — имени гетмана Богдана Хмельницкого. А на старых его опорах построили новый мост, также пешеходный, который сначала назвали Новым Краснолужским, а затем переименовали в Лужнецкий мост.